Quels sont les différents types de plancton ?

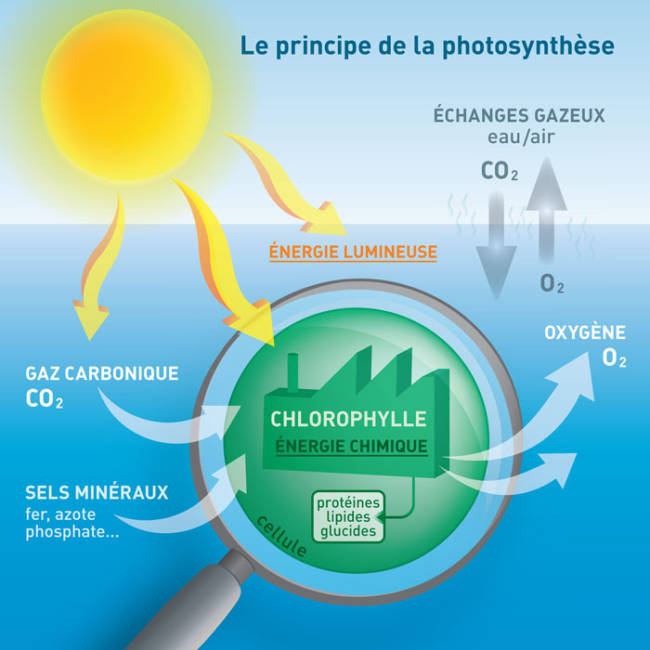

Le plancton végétal ou phytoplancton est composé d’algues presque toutes unicellulaires (une seule cellule). On les appelle les microalgues.

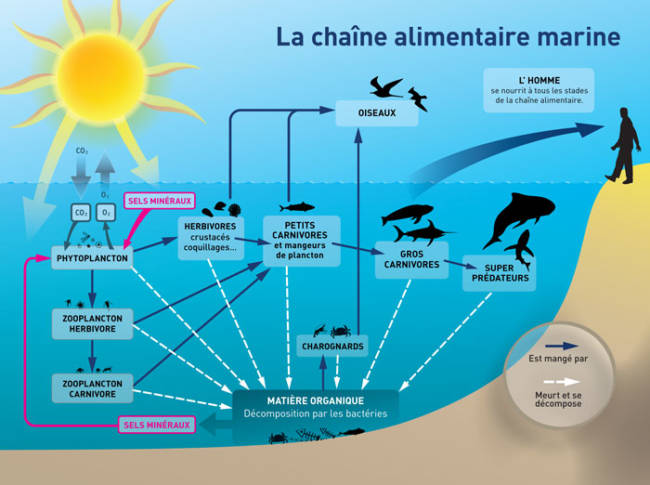

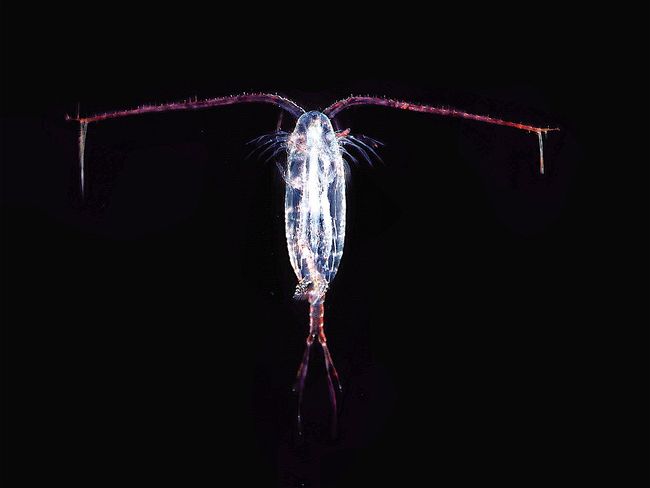

Le plancton animal ou zooplancton est composé de deux groupes : le zooplancton permanent ou holoplancton et le zooplancton temporaire ou meroplancton.

Les organismes qui naissent, qui se reproduisent et qui meurent en restant toute leur vie dans le plancton représentent le zooplancton permanent.

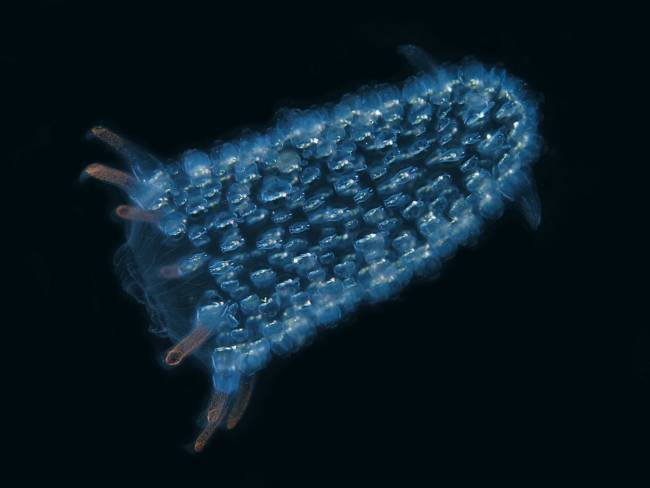

Les larves de crustacés (décapodes), de mollusques (bivalves, gastéropodes, nudibranches), d’échinodermes (étoile de mer et oursins) ainsi que les œufs et les alevins de poissons font partie du zooplancton jusqu’à leur transformation à l’état adulte. On parle alors de zooplancton temporaire.

La migration verticale nycthémérale du zooplancton.

La nuit, une grande partie du zooplancton remonte vers la surface de la mer pour se nourrir de phytoplancton. Dans la journée, il redescend vers les eaux un peu plus profondes afin d’échapper aux prédateurs et économiser de l’énergie car la température est moins élevée.

Il existe aussi d’autres organismes planctoniques, outre le phytoplancton et le zooplancton. Ce sont les bactéries et les virus.

La taille du plancton

90% des organismes planctoniques sont invisibles à l’œil nu. Il faut un microscope pour les observer puisqu’ils mesurent de 0,2 micromètre à 1 millimètre !

En moyenne, le zooplancton mesure 100 micromètres tandis qu’en général, le phytoplancton mesure 10 micromètres.

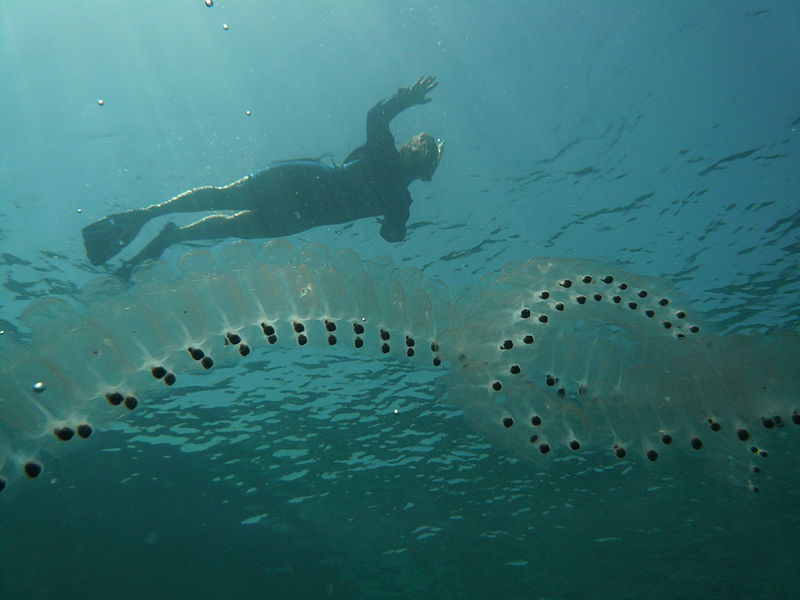

Mais bien sûr, il y a des exceptions puisque 10 % du plancton est composé d’organismes qui peuvent atteindre plusieurs mètres.

Un micromètre = 0,001 millimètre / le symbole du micromètre est µm.

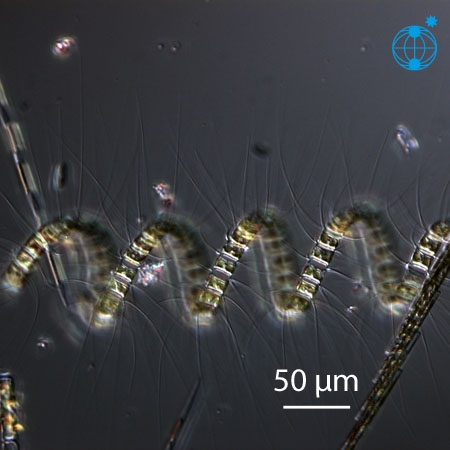

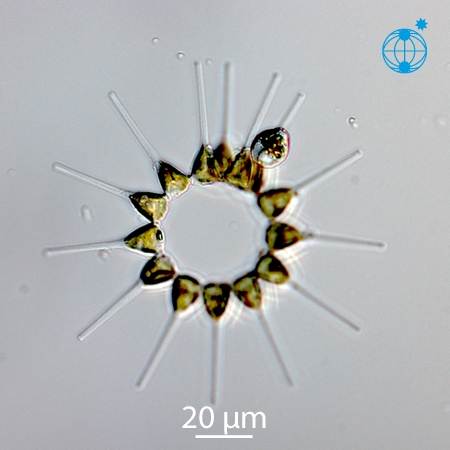

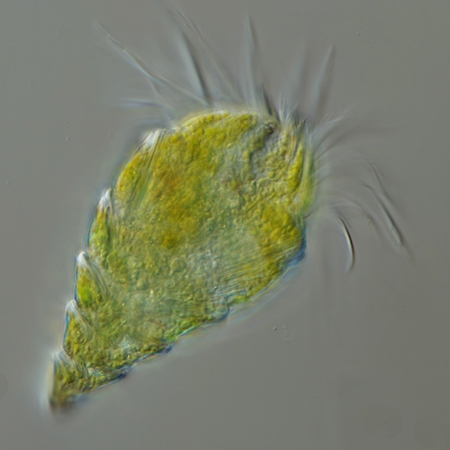

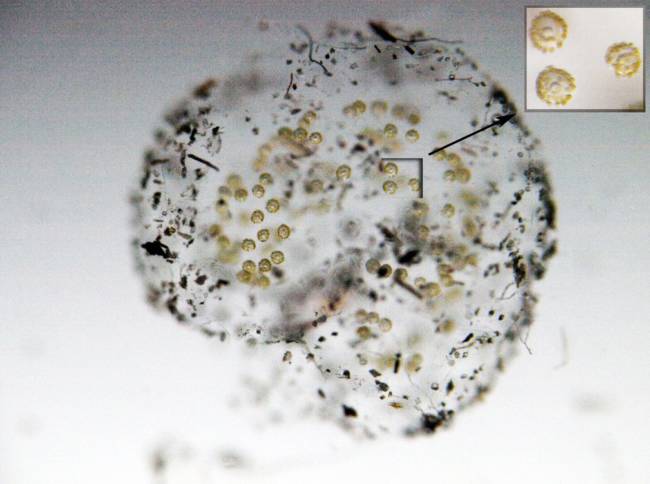

Observation de plancton au microscope © La Cité de la Mer

Les formes et les couleurs du plancton

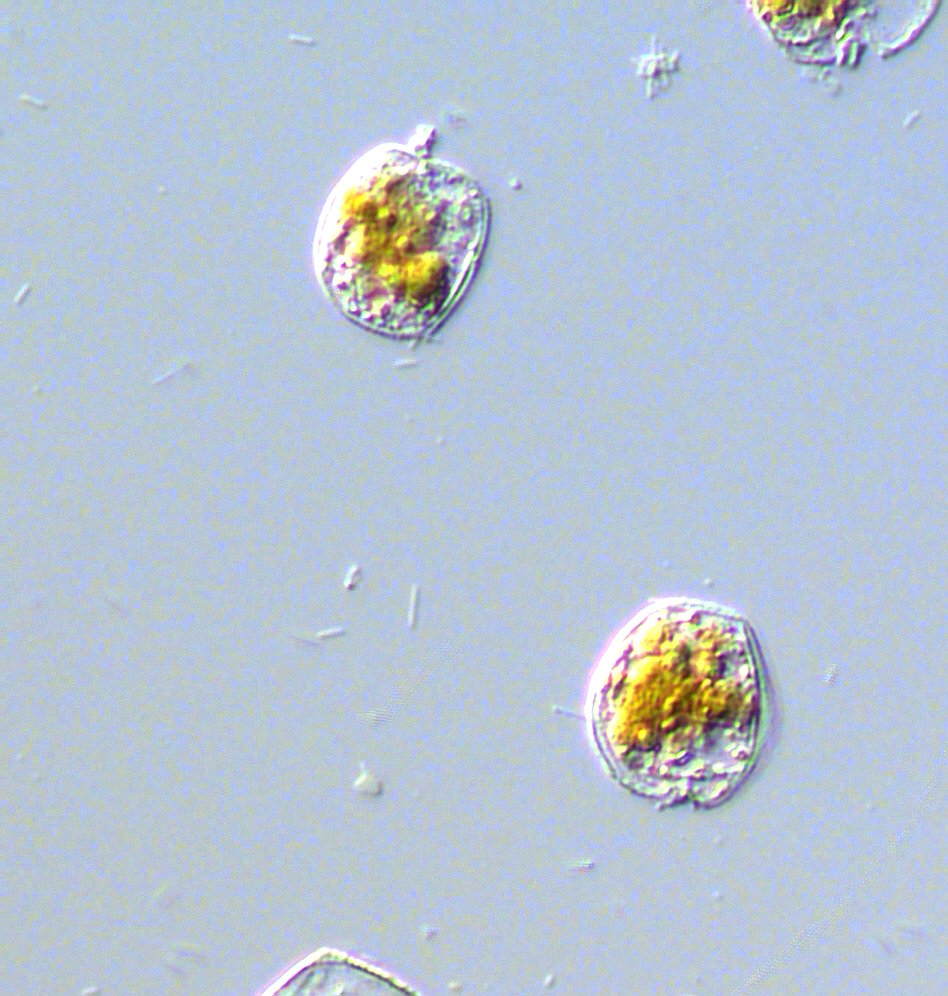

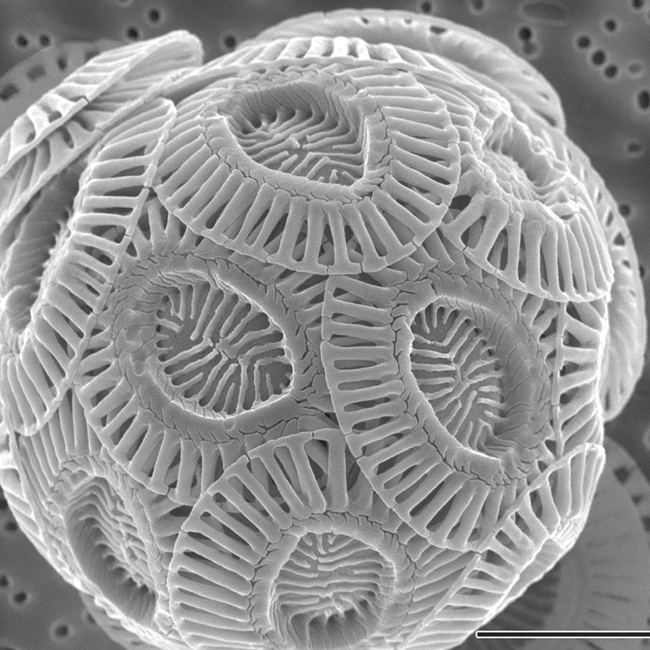

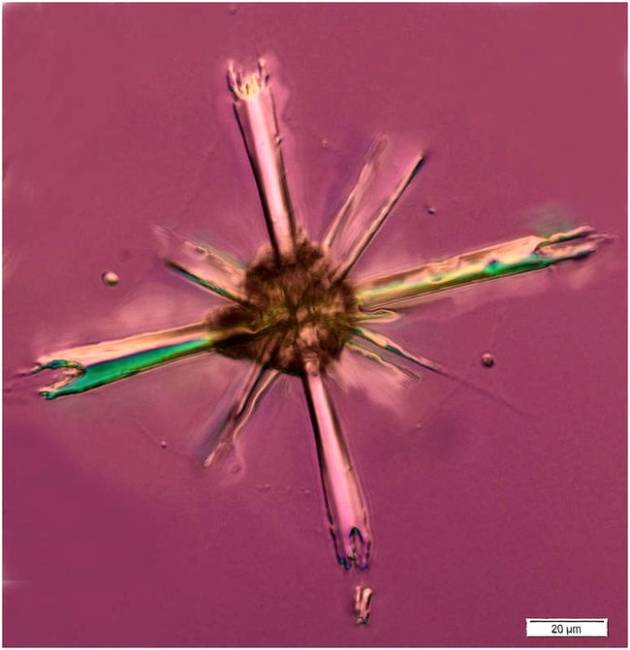

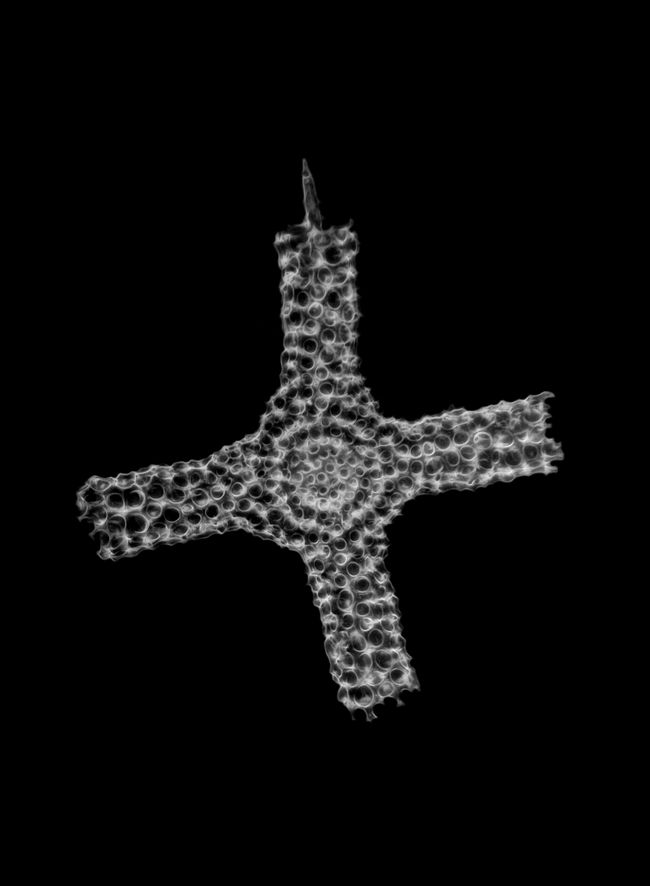

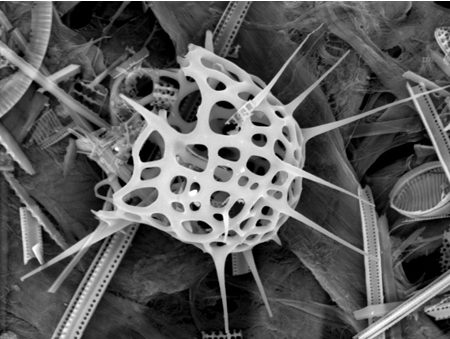

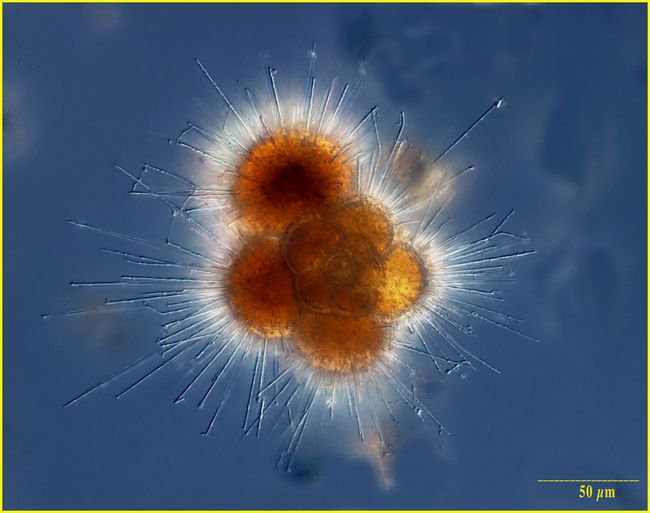

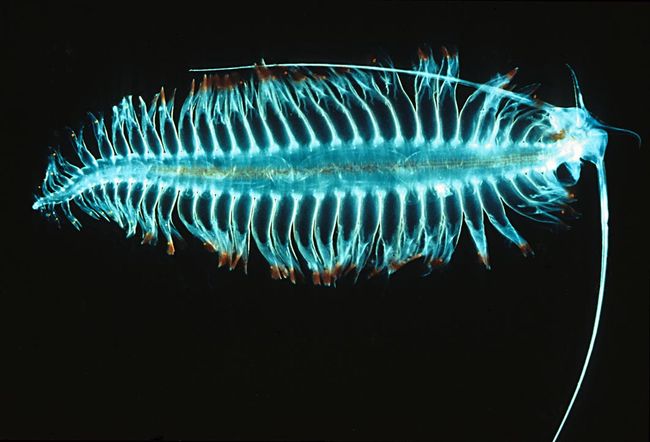

Dans le plancton il existe une très grande diversité de tailles, mais aussi de formes et de couleurs.

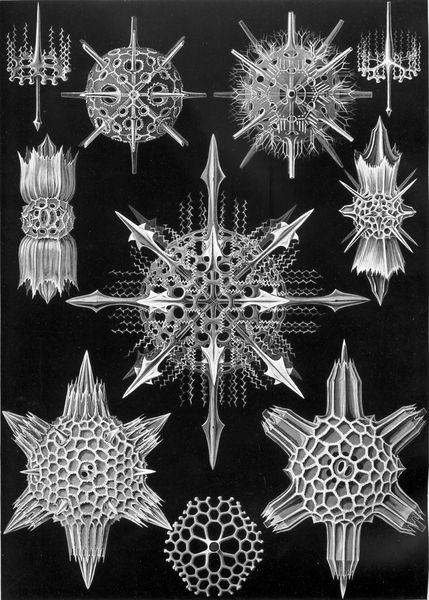

Cette vie, le plus souvent microscopique, est caractérisée par la variété de ses formes, de la plus simple (ronde, losange, carrée), à la plus élaborée (feuille, plume, ornée d’épines, etc.). La forme du plancton a aussi son utilité : s’adapter à son environnement, à la température, résister aux courants, s’accrocher, se rendre invisible ou peu attirant…

L’aspect et la consistance diffèrent également selon les espèces. En effet, il existe du plancton gélatineux ou protégé par une sorte de cuirasse.

Le plancton peut aussi être de différentes couleurs : bleu, vert, rouge ou bien jaune.

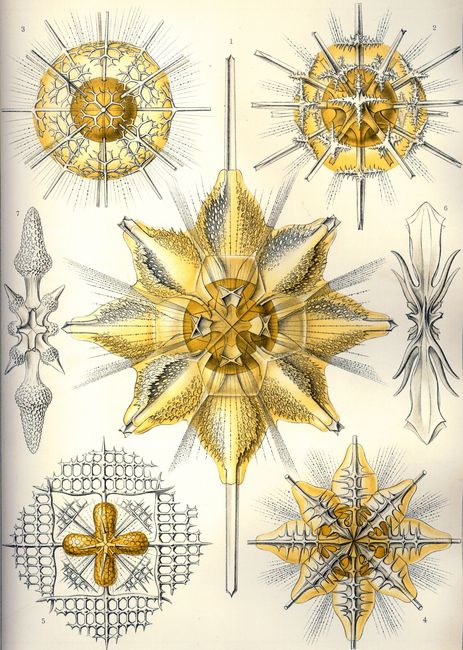

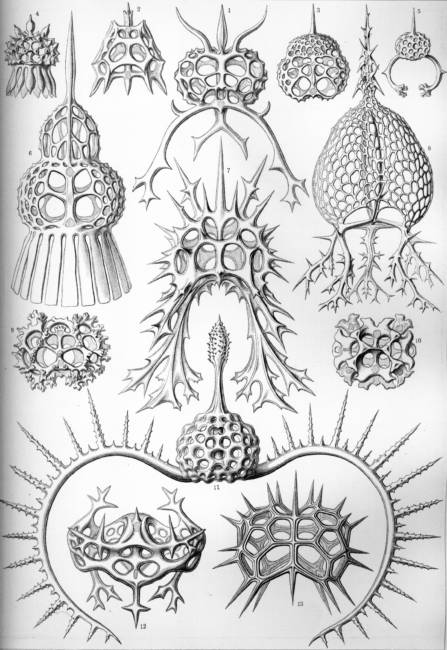

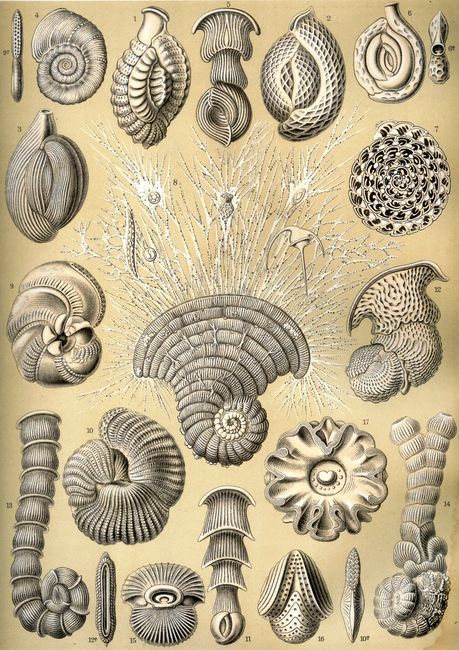

La multitude des formes inventées par la nature a inspiré de nombreux artistes, tel que le scientifique Ernst Haeckel.

Les premières découvertes de Haeckel.

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (1834-1919), médecin allemand, biologiste et professeur d’anatomie.

À la fin du 19e siècle, le gouvernement britannique finance des expéditions destinées à mieux connaître les océans et la vie qu’ils abritent. Ainsi en 1872, l’expédition à bord du navire le HMS Challenger est lancée et les scientifiques rapportent de nombreux échantillons d’eau de mer pour les analyser. C’est lors de cette expédition qu’ont été rapportés des images et des organismes planctoniques aux formes incroyables.

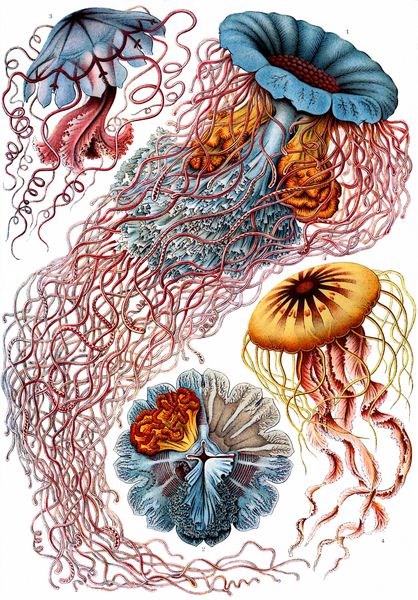

Cette beauté de la nature fascine le biologiste Ernst Haeckel et l’inspire. Mêlant art et science, il réalise de superbes planches illustrées de micro-organismes, de méduses et diverses autres espèces de plancton. Il les publie en 1904 dans un recueil : Formes artistiques de la nature.

Ses illustrations vont inspirer de nombreux artistes de l’Art nouveau, comme Gustav Klimt, Vassily Kandinsky, ou encore Max Ernst.

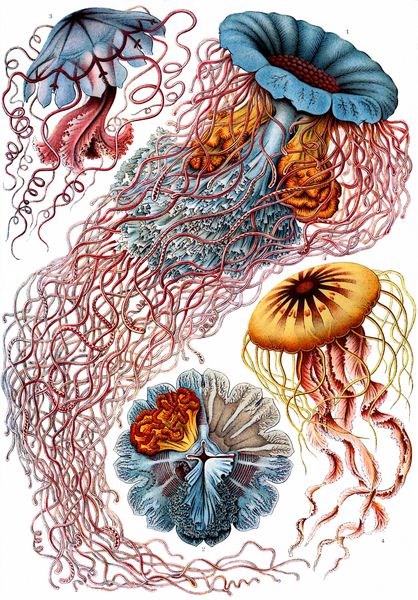

Planche intitulée « Discomedusae » © Ernst HAECKEL, « Kunstformen der Natur » (1904) |

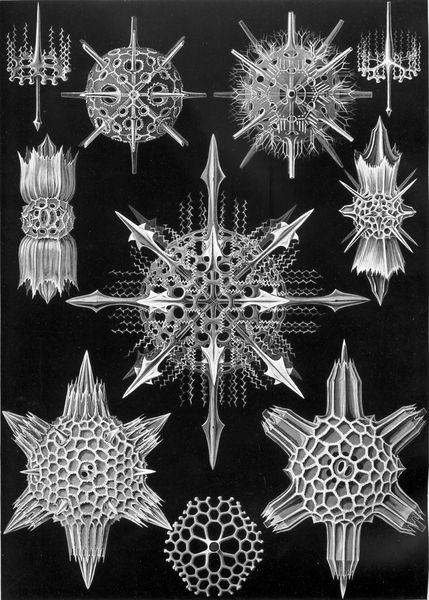

Planche intitulée « Acanthophracta » © Ernst HAECKEL, « Kunstformen der Natur » (1904) |

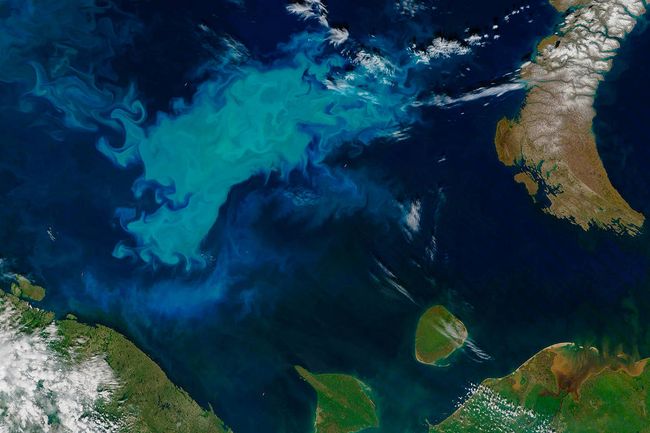

Le bloom phytoplanctonique

Du printemps à l’automne, lorsque les conditions favorables sont réunies (eau riche en nutriments, bien oxygénée et beaucoup de lumière), il se produit un phénomène appelé « bloom phytoplanctonique » ou « efflorescence algale ». Il s’agit d’une très forte et rapide augmentation de phytoplancton dans l’eau qui se traduit par une coloration de celle-ci (verte, brune ou rouge selon les espèces de phytoplancton). Si ce phénomène est généralement naturel, il peut aussi être provoqué par une pollution (apports massifs de sels minéraux contenus dans les engrais par exemple).

Ces colorations sont souvent spectaculaires et visibles depuis l’espace.

Certaines espèces de plancton sont également bioluminescentes, c’est-à-dire qu’elles créent chimiquement de la lumière. Le plancton lumineux est composé aussi bien de zooplancton que de phytoplancton. Lors de bloom planctonique, à la tombée de la nuit, un spectacle magique peut ainsi s’offrir aux spectateurs : le plancton s’illumine !