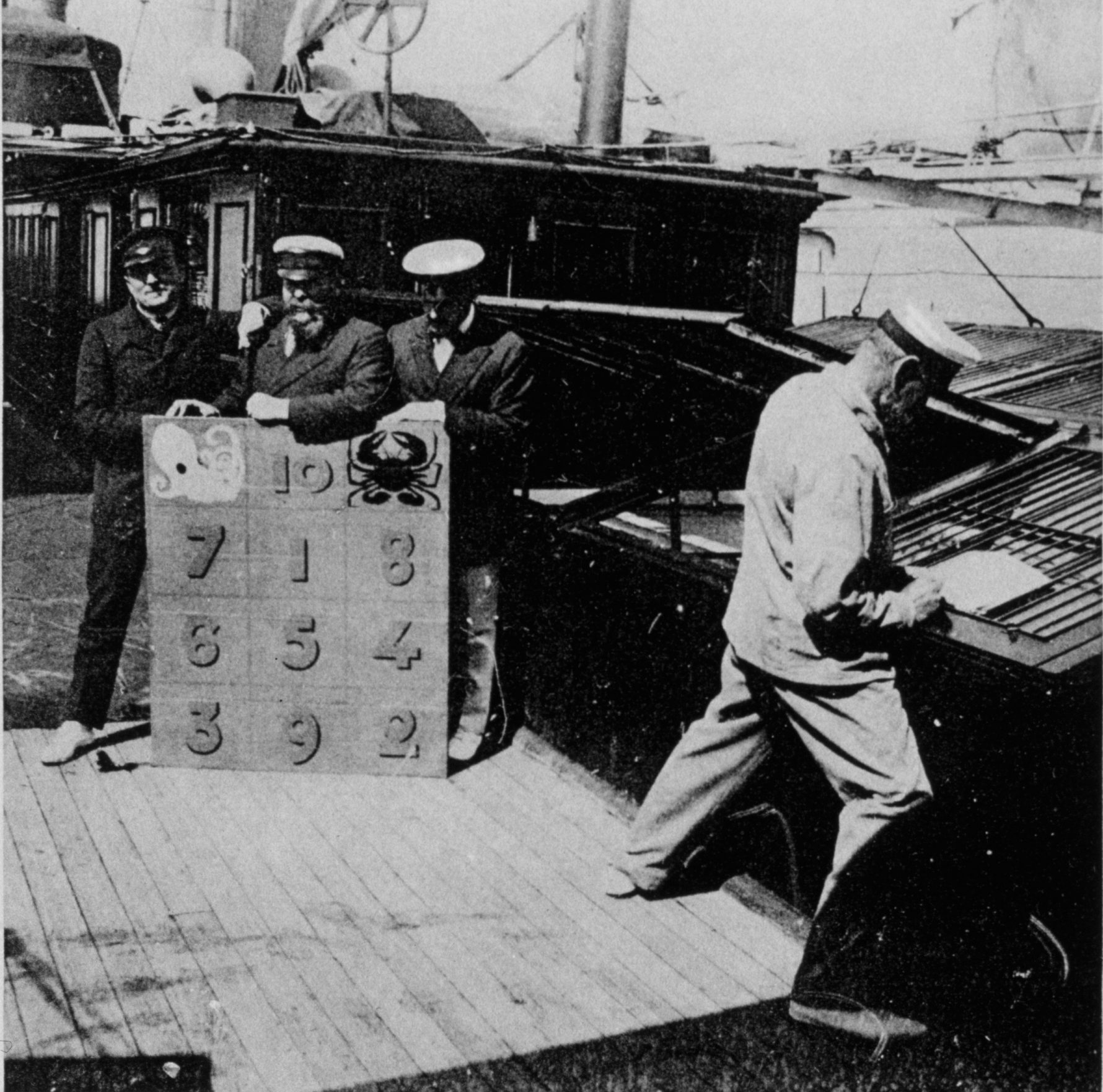

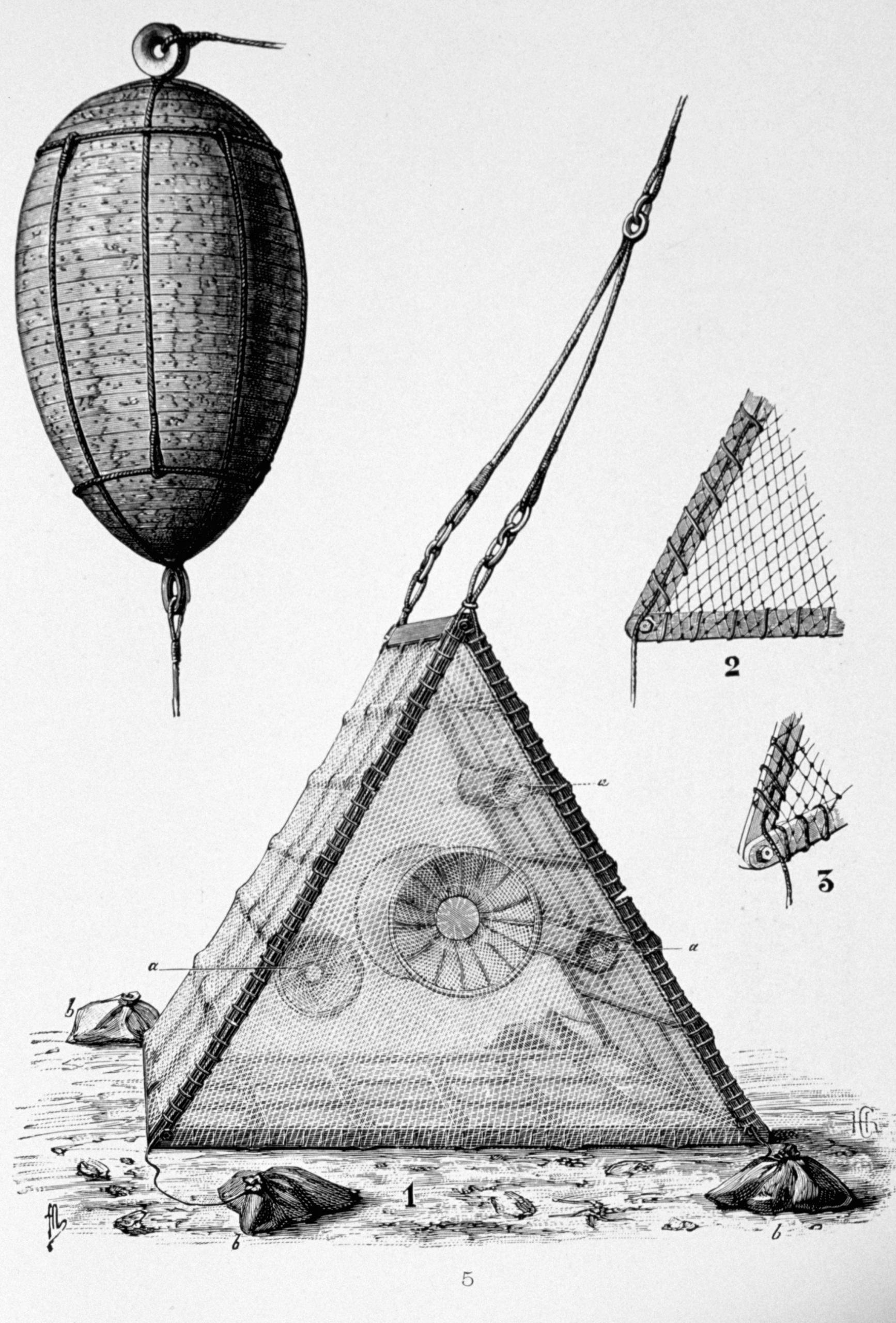

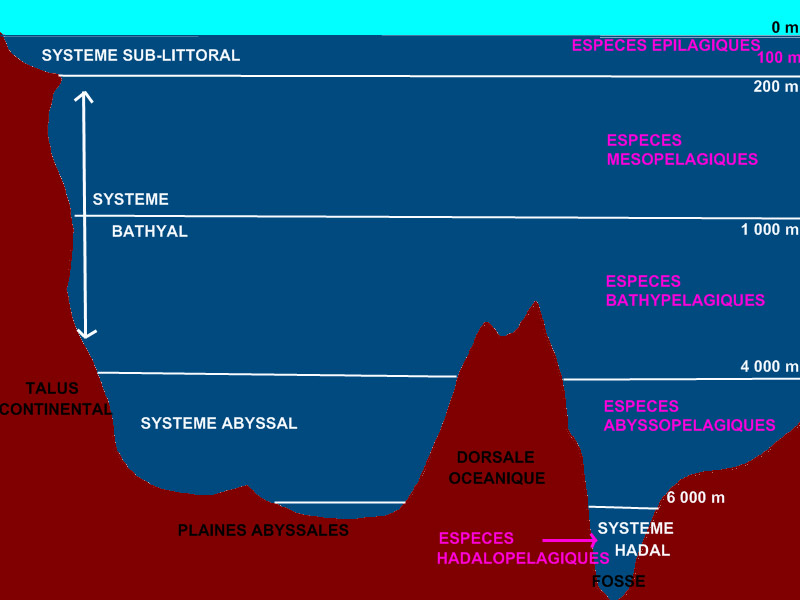

Des animaux sont récoltés jusqu’à 5 500 mètres, et la plus grande profondeur est mesurée à 8 000 mètres. Challenger donne réellement le coup d’envoi de l’océanographie moderne : rationalisation des méthodes de prélèvement et mise en place de nouveaux protocoles scientifiques.

Une réponse est donnée à l’une des deux questions fondamentales de la campagne : la vie existe jusqu’à 5 500 mètres et il n’y a donc pas de limite.

Concernant la deuxième question, il faudra attendre plus d’un siècle et de nouvelles découvertes pour que de nombreux fossiles vivants soient trouvés…

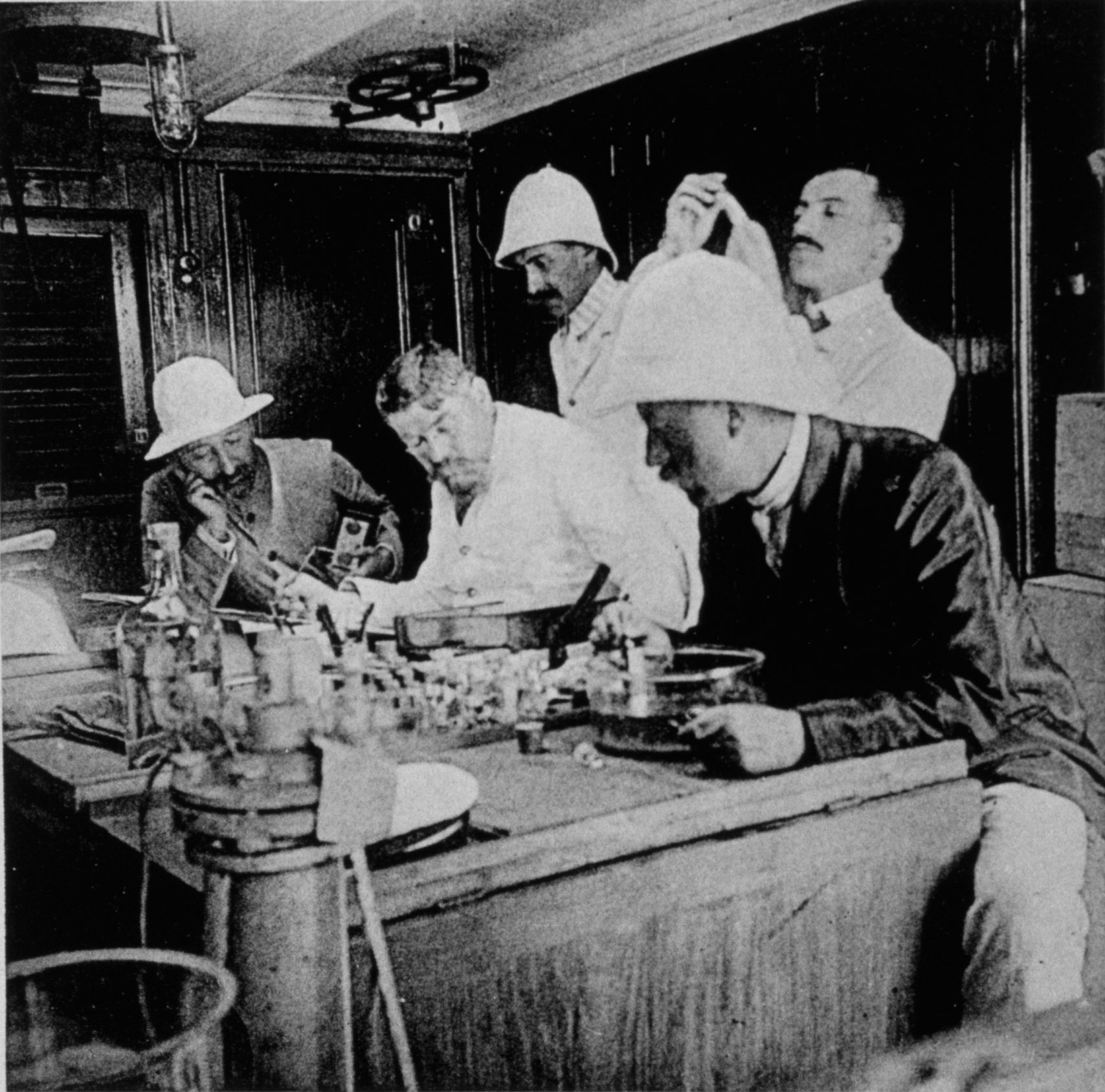

Même si les interrogations principales auxquelles va tenter de répondre l’expédition concernent la biologie marine, les scientifiques purent aussi se livrer à des études dans divers domaines de l’océanographie : géophysique*, topographie*, météorologie*, zoologie*, botanique*. Un matériel important avait été emmené à bord et les cales du navire, transformées en laboratoires.

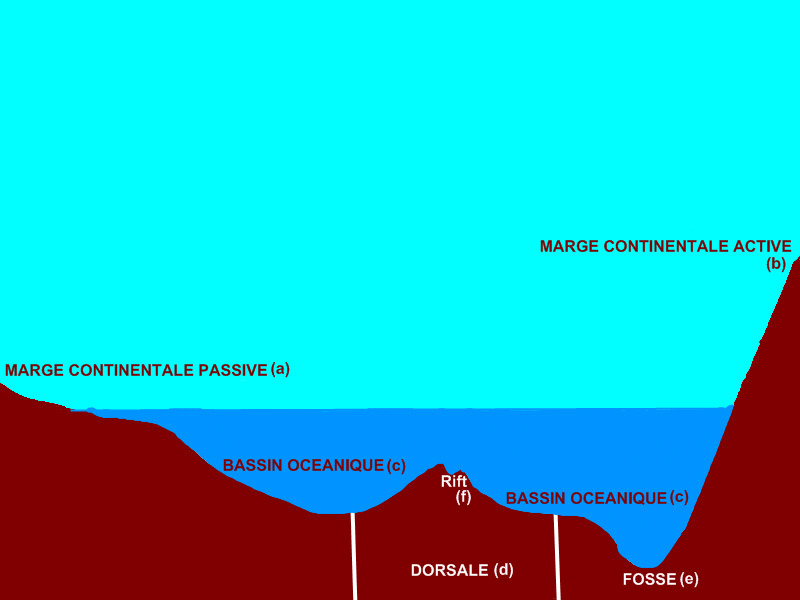

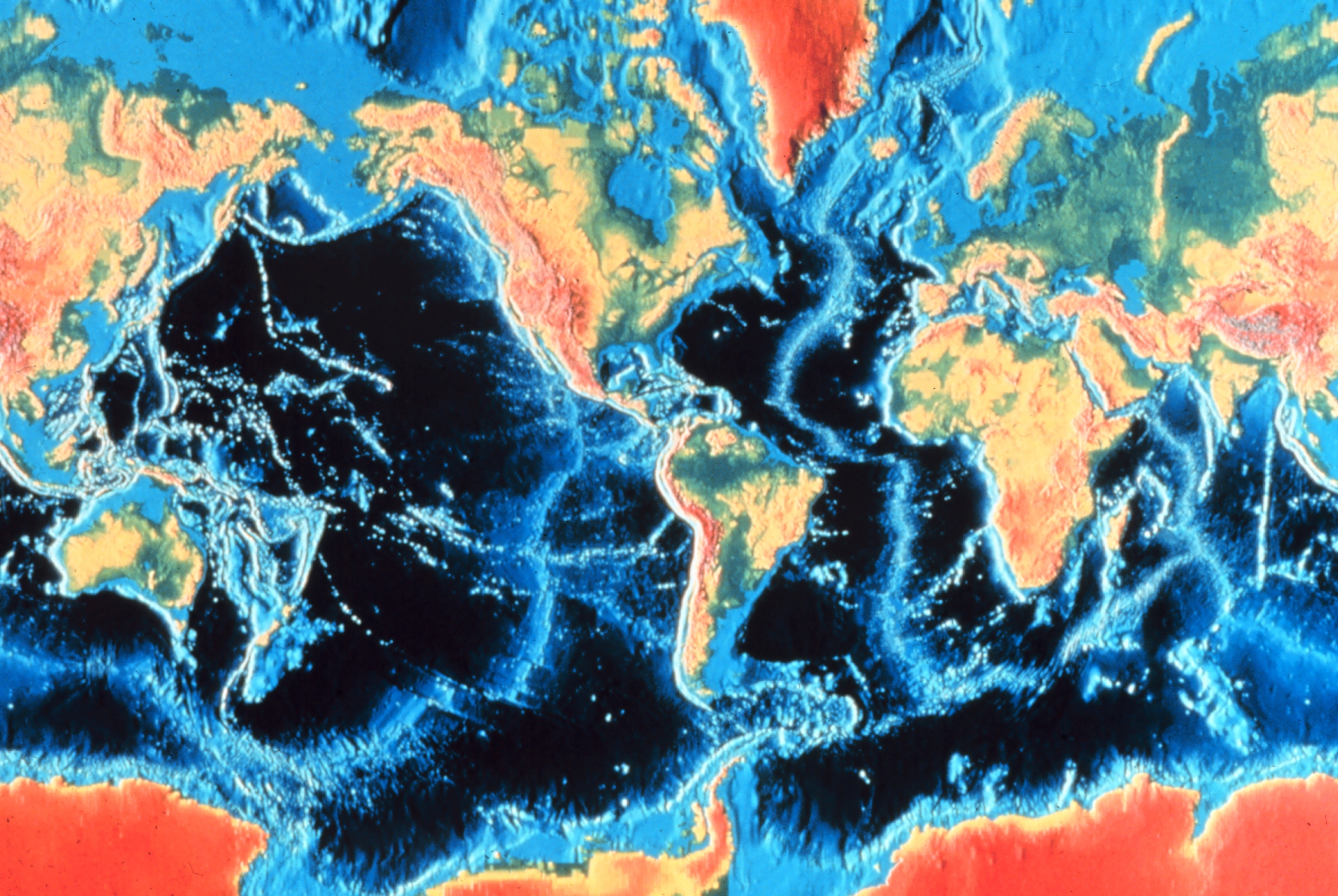

Plus de 50 ans seront nécessaires à une centaine de naturalistes et de géologues pour dépouiller la matière recueillie lors de l’expédition Challenger : on répertorie plus de 4 000 nouvelles espèces et les cartes des fonds marins sont bouleversées, en particulier par les indices de la présence d’une dorsale dans l’océan Atlantique.

Géosciences marines : Opération Famous

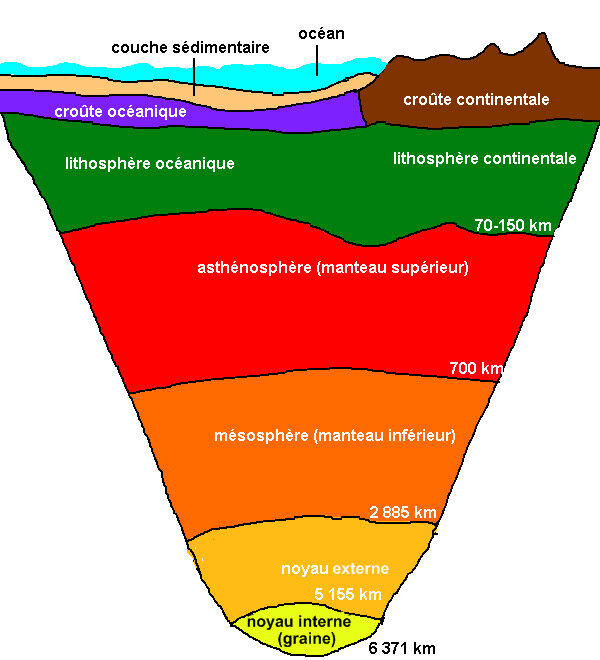

Famous est le premier programme d’étude à haute résolution des fonds sous-marins. La théorie de la tectonique* des plaques, acceptée dans le monde de la science à partir de 1968, restait néanmoins une hypothèse s’appuyant sur des mesures indirectes. La nécessité de plonger pour vérifier le phénomène d’expansion océanique s’imposait alors.

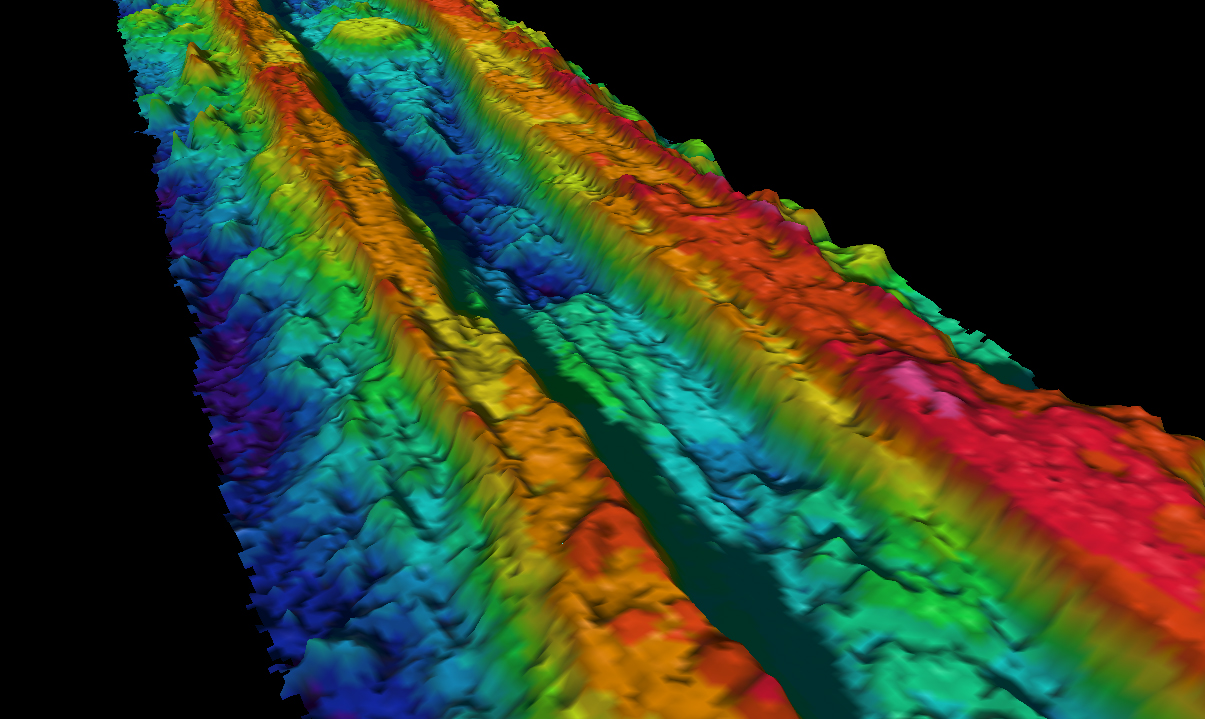

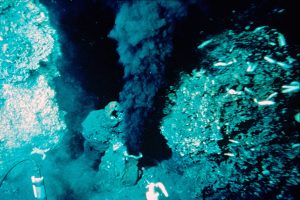

Une exploration d’une partie de la dorsale médio-océanique a donc eu lieu et plus exactement de la vallée profonde qui l’entaille sur toute sa longueur : le rift*, l’endroit où se forment les plaques flottant sur du magma à la surface de la Terre, comme le veut en effet l’hypothèse de la dérive des continents.

Genèse de la mission

A l’origine, il s’agit d’une initiative du CNEXO* (Centre national pour l’exploitation des océans), futur Ifremer, et de la WHOI* (Woods Hole Oceanographic Institution).

En novembre 1971, le CNEXO et le WHOI se réunissent pour définir les objectifs de la mission et son organisation. Ils rédigent un document commun faisant l’état des lieux des connaissances et des lacunes en ce qui concerne la théorie de la tectonique* des plaques.

L’objectif de la mission est d’examiner en détail, de photographier et de cartographier une région dans laquelle se met en place la nouvelle croûte océanique au fur et à mesure que les plaques adjacentes (plaque Afrique et plaque Amérique) s’écartent dans leur mouvement de dérive.

Si l’hypothèse de la tectonique des plaques rend bien compte du mouvement des plaques, elle n’explique pas encore bien les processus physiques responsables de la formation de ces plaques dans les zones d’écartement.

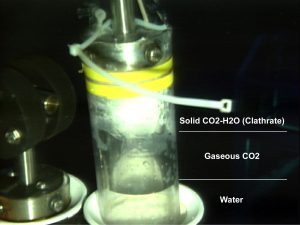

De même, on connaît peu de choses sur l’activité volcanique, les phénomènes de circulation hydrothermale, la minéralisation* qui caractérisent cette zone. Le but est de lever toutes ces incertitudes. Pour cela, des prélèvements de roche sont prévus à chaque plongée.

Le nom de l’opération provient d’une suggestion de Xavier LE PICHON : FAMOUS pour French American Mid Ocean Undersea Survey (littéralement, enquête sous-marine franco-américaine en plein océan).

Les chefs de projet désignés sont : Jim HEIRTZLER pour la partie américaine, Claude Riffaud pour la partie française.

Une préparation impressionnante

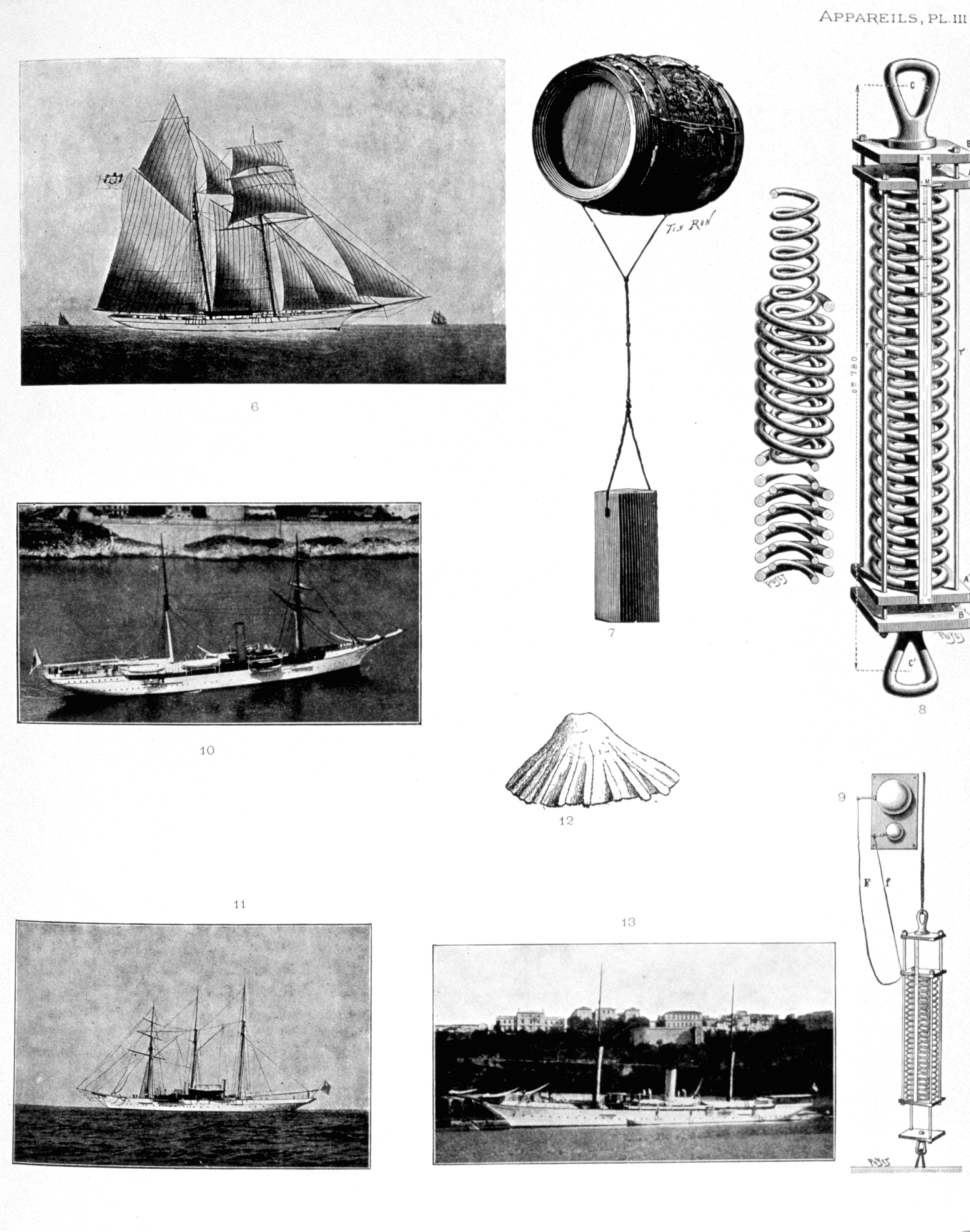

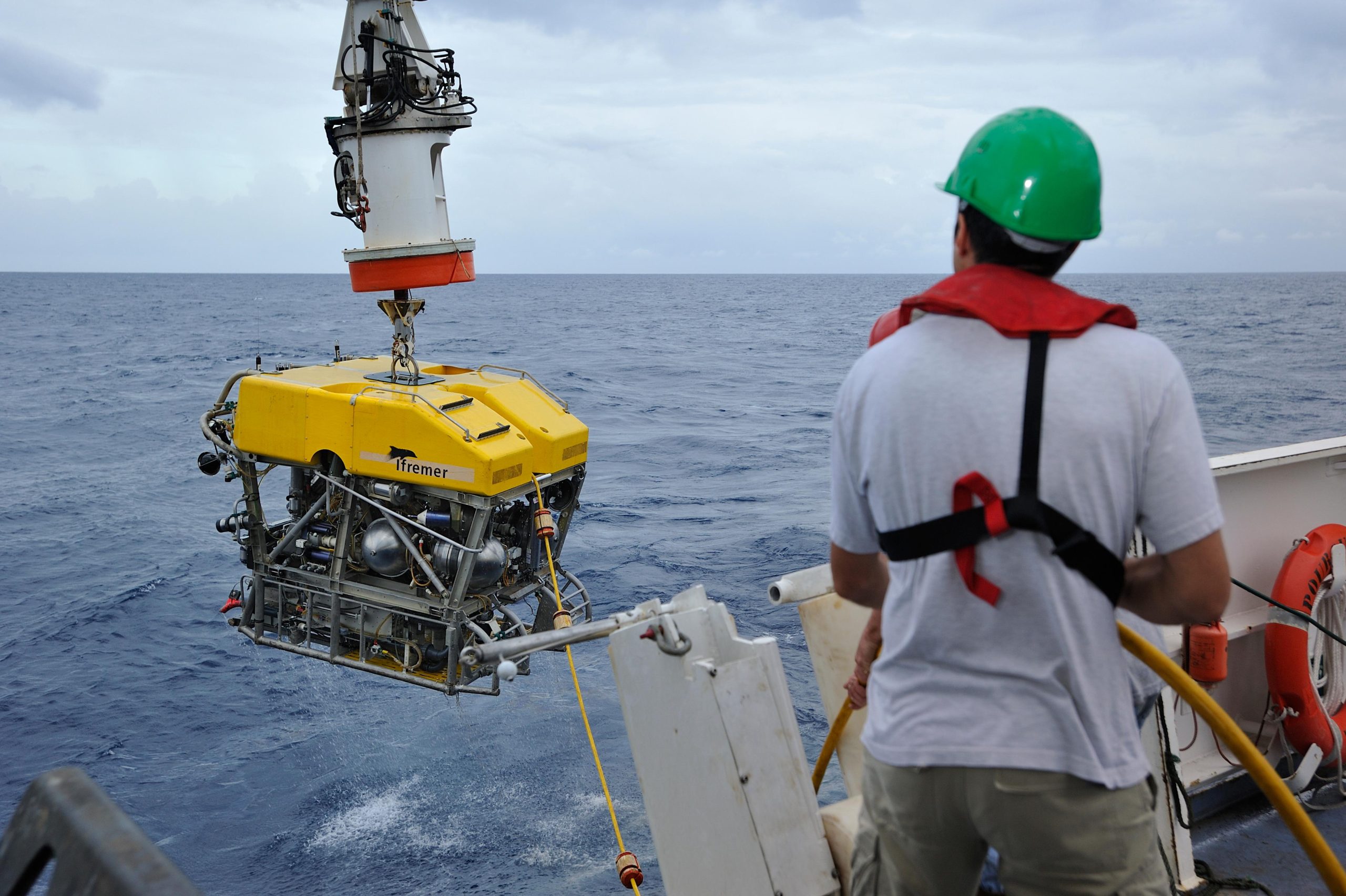

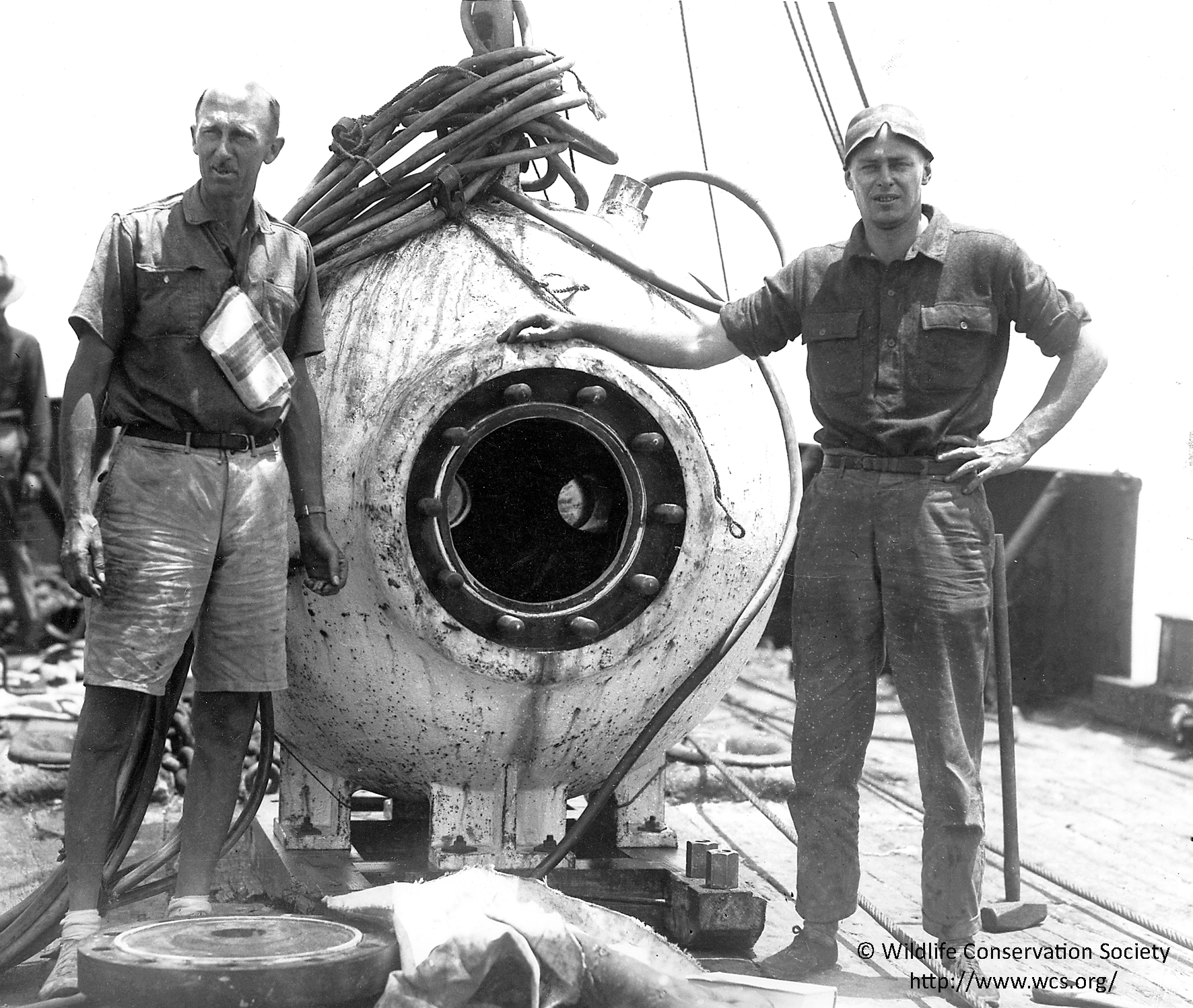

Le choix des sous-marins se fait en fonction de leurs capacités à descendre à environ 3 000 mètres, profondeur estimée de cette zone. Archimède et SP 3000 (future Cyana) pour la France / Alvin pour les Etats-Unis). Archimède a déjà effectué de nombreuses plongées et a montré sa fiabilité.

Après avoir été défini, le site Famous, qui s’étend sur une vingtaine de kilomètres à 900 kilomètres à l’ouest des Açores, est soigneusement cartographié. Ce qui permet d’attribuer les sites de plongée aux sous-marins suivant leurs capacités :

- Le fond de la vallée pour Archimède (lourd, peu manœuvrant)

- la zone Sud et les flancs du rift pour Alvin

- la faille transformante* Nord pour SP 3000, supposé plus manœuvrant

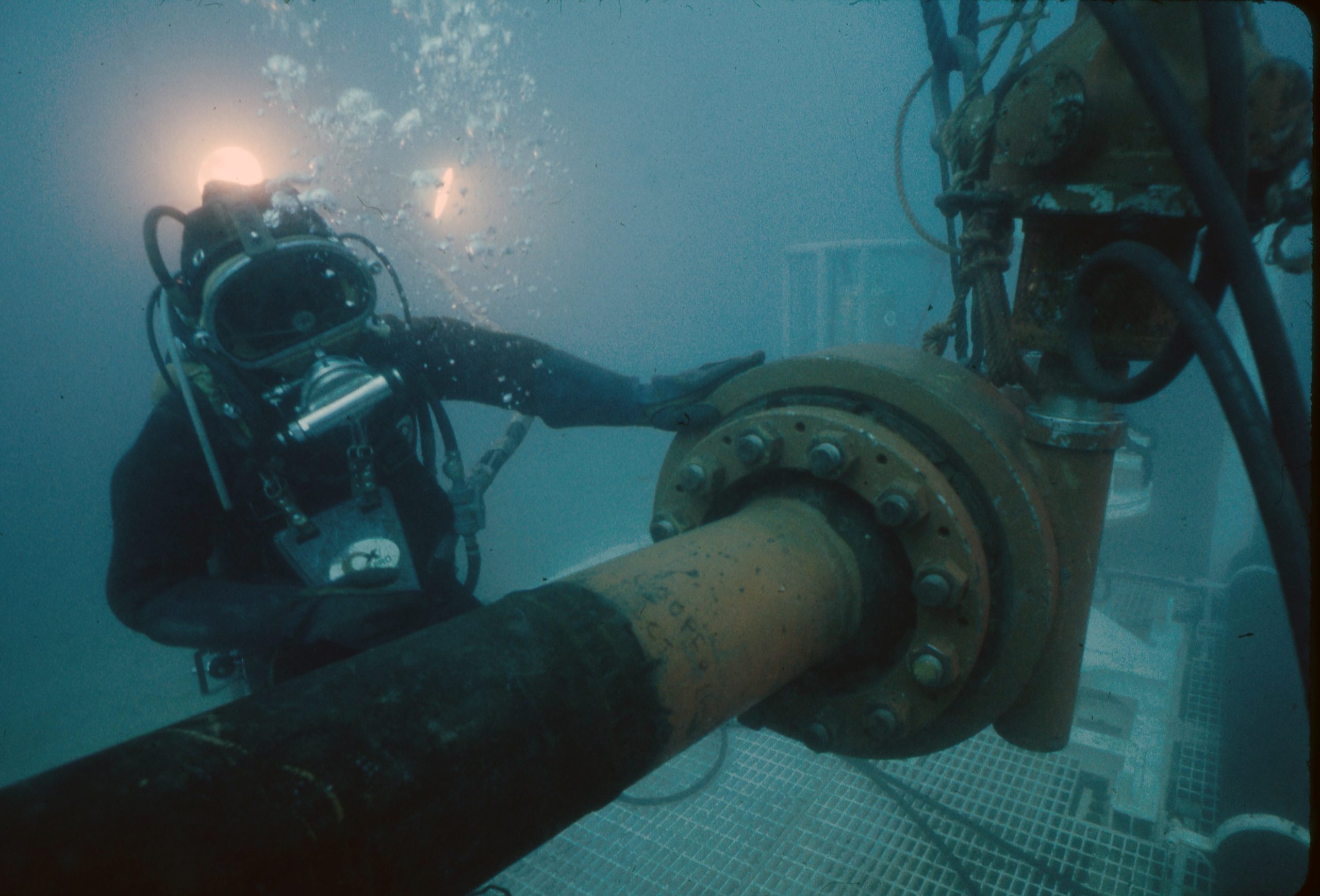

La mise au point des équipements représente deux ans d’efforts, du côté français, comme du côté américain. 23 navires de surface de divers pays (navires français, américains, britanniques, soviétiques) sont déployés pour des études pré-mission. Jamais un programme aussi exhaustif et précis sur une zone du fond des océans n’avait été réalisé auparavant.

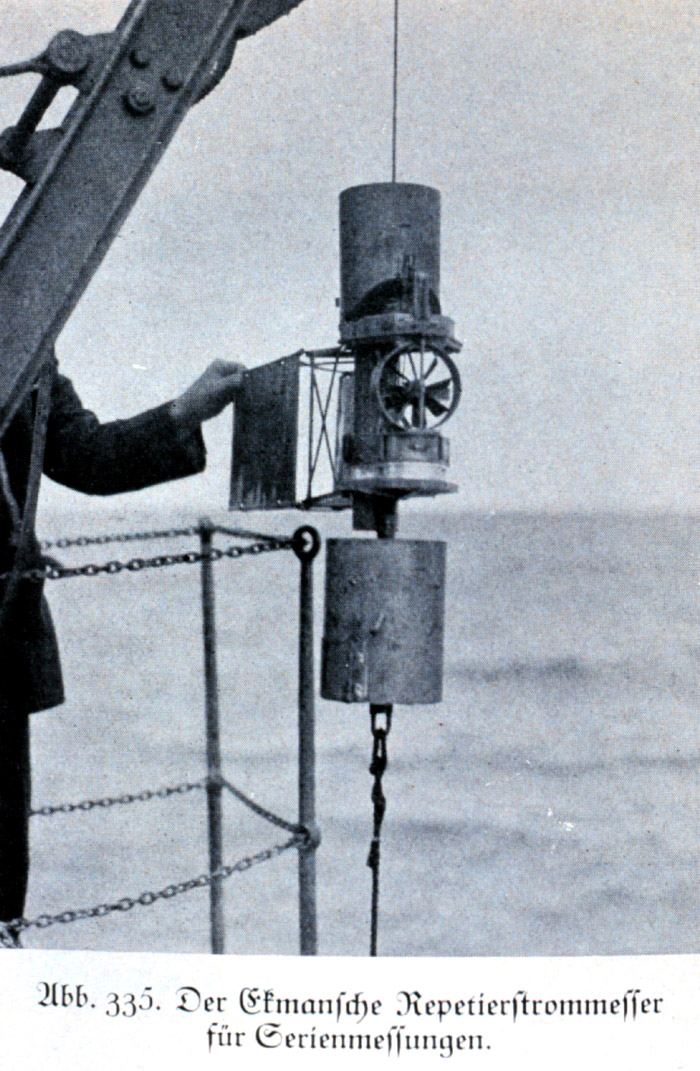

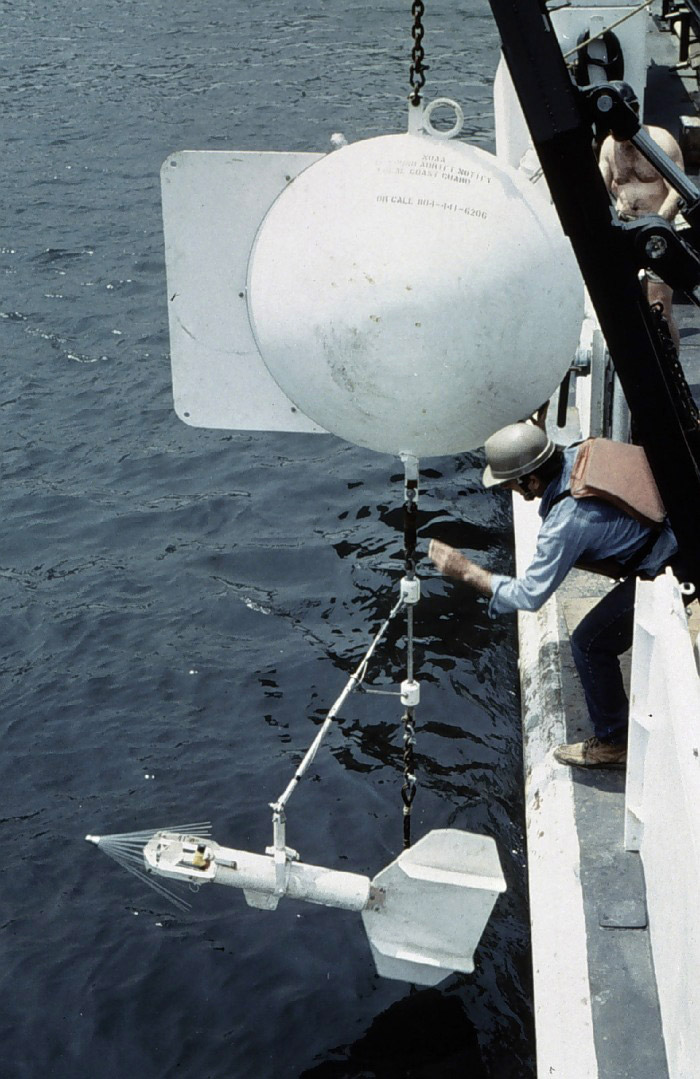

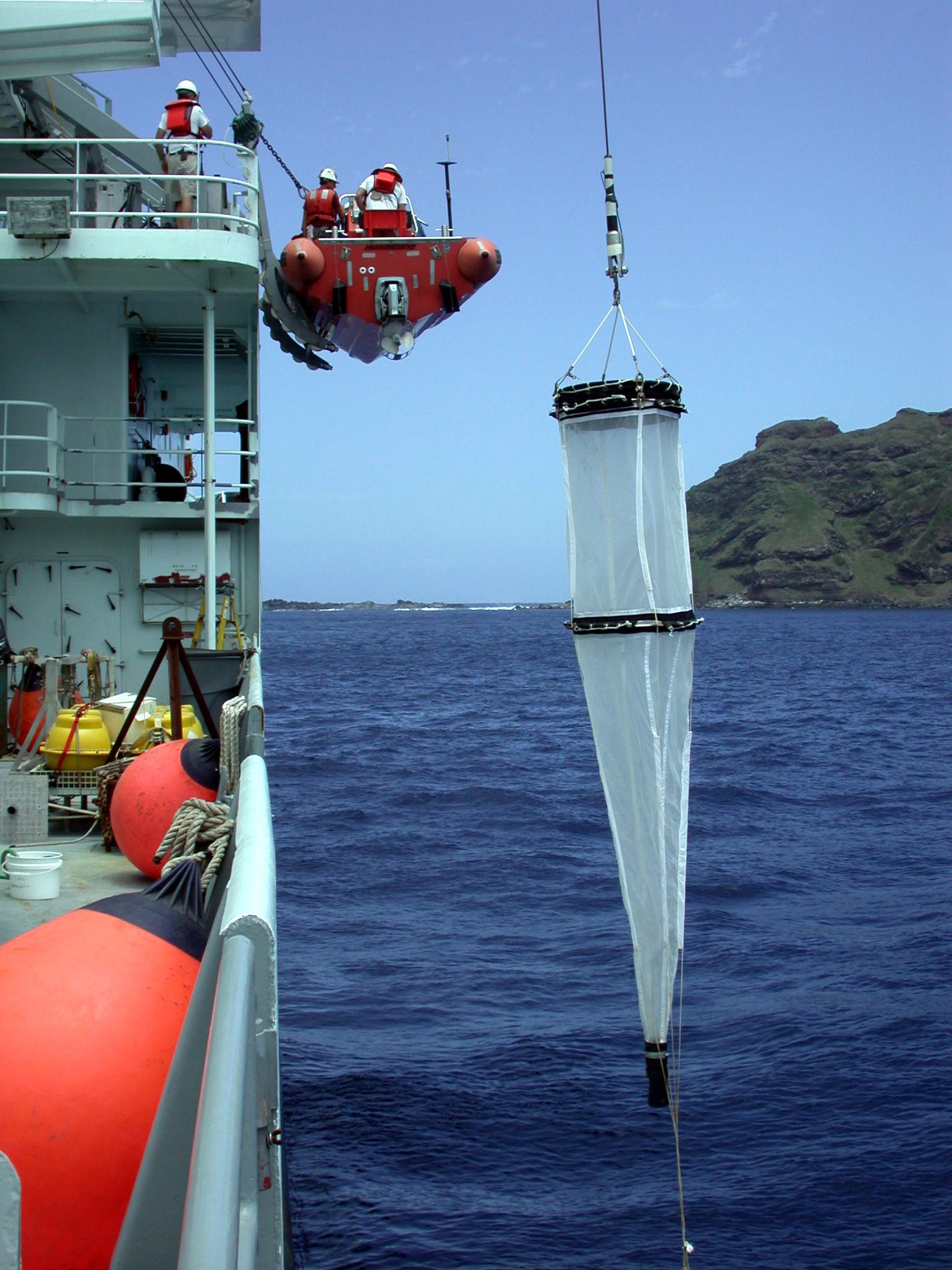

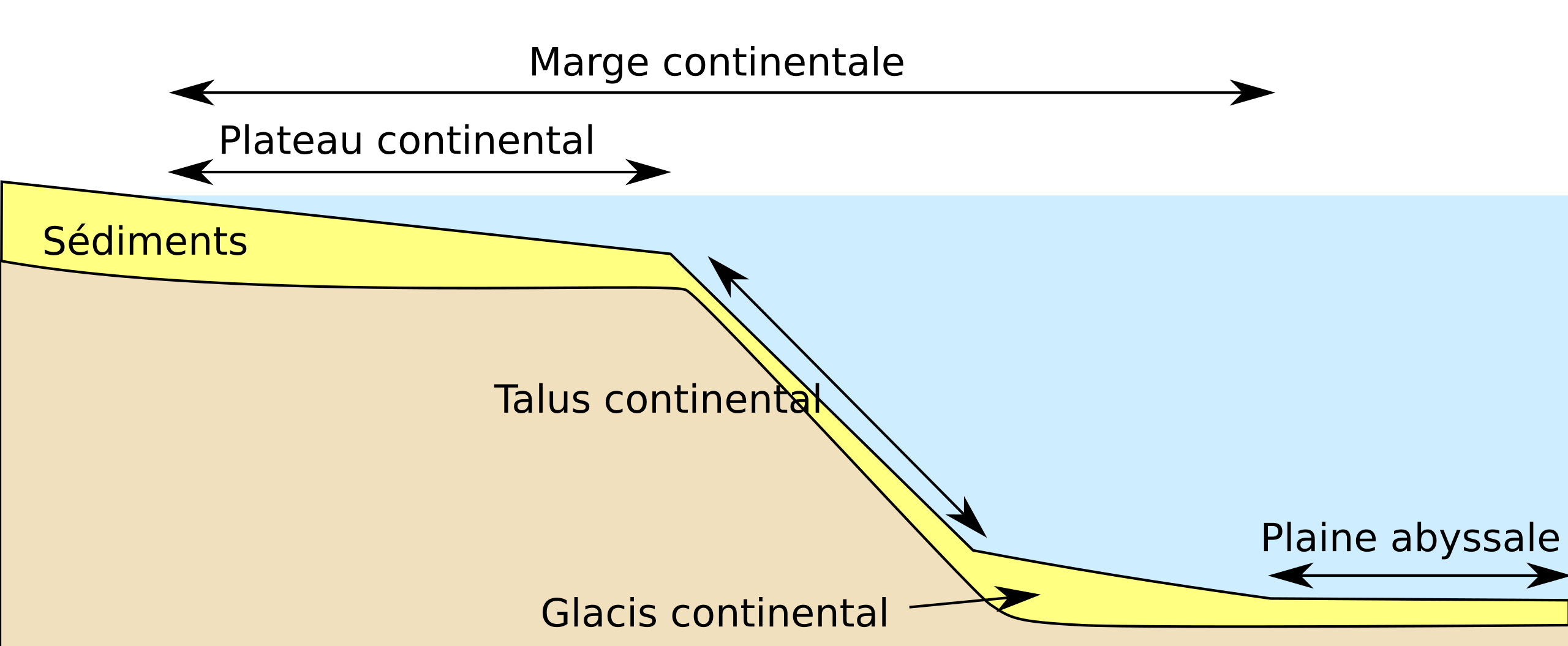

Les études réalisées en amont concernent : des mesures des courants, des relevés bathymétriques* pour ne pas descendre en aveugle sur fond inconnu (on utilise de nouveaux sondeurs* à pinceaux étroits, les plus précis à l’époque), des missions de dragage pour fournir des échantillons de roche aux géologues, des opérations sismiques pour renseigner les géophysiciens sur la structure de la croûte aux abords du rift…

Pour la première fois, des explorateurs des grands fonds allaient plonger en sachant avec précision dans quelle zone ils évolueraient.

Un effort considérable est aussi fait en ce qui concerne l’équipement des sous-marins et navires. Des caméras, appareils photographiques, systèmes d’enregistrement sont embarqués. Sur Archimède, des bras hydrauliques* sont conçus pour prélever des roches ; un équipement spécial de recharge de ses batteries est emmené à bord de son navire support le Marcel Le Bihan… La Marine américaine promet une couverture complète de la zone par un nouveau procédé encore un peu confidentiel : le Libec (Light behind camera).

Un système de navigation ayant pour objectif de pouvoir reconstituer sur une carte le trajet sous-marin et retrouver les points précis d’une plongée sur l’autre est mis en place par Thomson-CSF (groupe industriel français résultat de la fusion en 1968 de l’activité électronique de l’entreprise Thomson-Brandt et de la CFS, Compagnie Générale de Télégraphie Sans fil) et la Marine nationale.

Ce système repose sur un champ de trois balises acoustiques mouillé sur le fond, en triangle, maintenues par flotteurs à environ 100 mètres du fond. Le navire interroge les balises à cadence régulière et les réponses sont enregistrées par un ordinateur. Le navire peut alors se localiser précisément non plus grâce au satellite mais grâce à une balise située sur fond.

De plus, le submersible est constamment suivi en plongée depuis la surface, par l’intermédiaire d’un téléphone sous-marin ente le navire et le sous-marin : le Tuux, pour lequel 18 mois d’élaboration ont été nécessaires.

Déroulé de la mission

C’est l’équipe française et Archimède qui lancent l’opération.

Il existe 2 groupes pour la partie française :

- Archimède / Marcel Le Bihan, personnel de la Marine nationale française, ingénieurs et techniciens CNEXO en charge du positionnement et de l’instrumentation du sous-marin.

- Cyana (ex SP 3000) / Noroît, personnel CNEXO, Jean Jarry à la direction.

Pour l’équipe américaine, la maîtrise d’œuvre est assurée par la WHOI, sous la direction de Jim HEIRTZLER. Alvin possède sa propre équipe de pilotes, ingénieurs et techniciens. Les bâtiments opérationnels sont Knorr et Lulu.

51 plongées auront lieu dans un relief tourmenté : 19 pour Archimède, 15 pour Cyana et 17 pour Alvin.

Résultats

Famous a permis de réaliser une topographie des lieux avec une précision jamais atteinte auparavant, à quelques mètres près.

L’étude géologique de cette zone est comparable à celle effectuée sur les continents. Avant la mission Famous, les océanographes avaient dû se contenter d’extrapoler des considérations géologiques à partir de données géophysiques recueillies depuis la surface, sans aucune vérification directe possible.

Cette opération apporte une dimension nouvelle à l’océanographie, elle a permis la mise au point d’un outil d’investigation incomparable, et n’est pas un simple travail d’observation.

Le recueil des données est précis, le travail répond à des critères scientifiques objectifs et est un exemple des possibilités que peut offrir une importante mobilisation scientifique et technique internationale.

Pour en savoir plus, découvrez le film en ligne retraçant l’opération Famous sur le site du CERIMES (Centre de ressources et d’information sur les multimédias pour l’enseignement supérieur).

Océanographie spatiale : Projet Topex-Poseidon

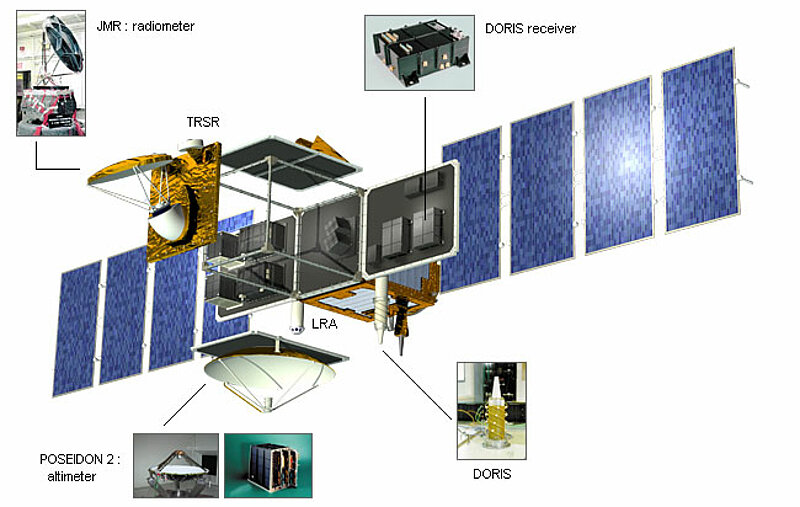

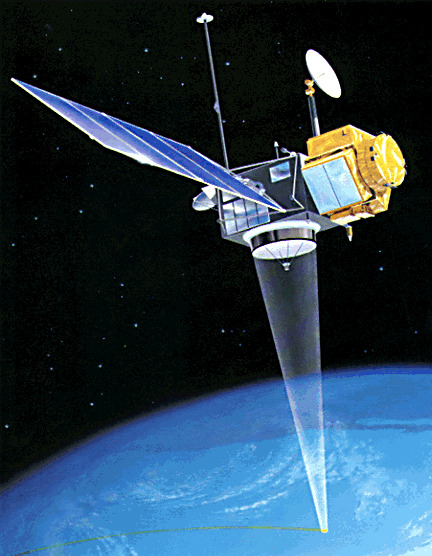

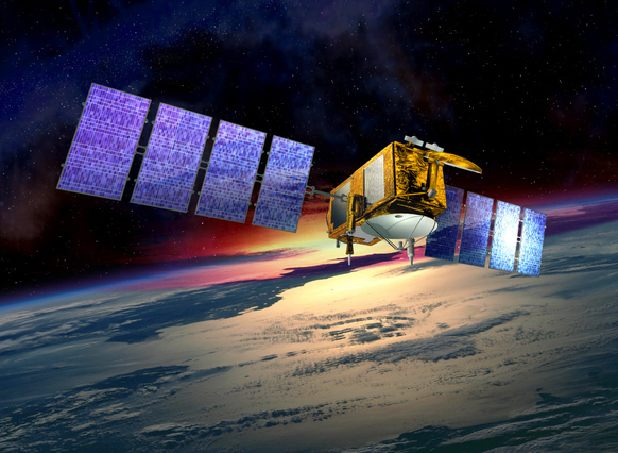

Le projet Poséidon consistait à embarquer un radar altimétrique sur une plate-forme satellitaire. L’objectif premier était d’étudier la circulation des océans et sa variabilité, l’état de la mer et les marées océaniques. Ce projet est concrétisé en 1992 avec le lancement du satellite franco-américain Topex-Poséidon.

Le 10 août 1992, la fusée Ariane 4 est lancée depuis le centre spatial de Kourou (Guyane) afin de placer en orbite le satellite Topex-Poseidon, à l’initiative du CNES (Centre national d’études spatiales) et de la Nasa (National Aeronautics and Space Administration), qui souhaitaient développer une mission dédiée à l’étude des océans.

Ce satellite est placé à 1336 kilomètres d’altitude, il a une orbite* particulière (de forme circulaire) et une inclinaison de 66 degrés sur l’équateur. Il effectuera des mesures et couvrira tout l’océan entre le 66e parallèle Nord et le 66e parallèle Sud.

Ce nom est la jonction des noms des deux projets développés aux Etats-Unis (TOPEX) et en France (Poseidon), qui forment alors une mission conjointe. Poseidon (nom du dieu de la mer dans la mythologie grecque) est le nom de l’altimètre* embarqué sur le satellite. « TOPEX » signifie TOPography Experiment for ocean circulation.

Ce satellite permettra de mesurer la hauteur des océans de façon très précise pour pouvoir étudier le niveau de la mer, la circulation océanique (courants…), les interactions avec l’atmosphère…

Grâce aux instruments embarqués sur Topex-Poseidon et à la combinaison de leurs résultats, on peut savoir à quelques centimètres près où se trouve le satellite lorsqu’il effectue ses mesures.

Ces instruments sont : un altimètre, un radiomètre tri-fréquence, trois systèmes d’orbitographie précise (un réflecteur laser qui donne une distance par rapport à des stations au sol, un récepteur GPS qui donne une distance par rapport à des satellites, un récepteur du système de positionnement DORIS qui donne la vitesse de rapprochement ou d’éloignement du satellite par rapport à des stations au sol).

Le réseau DORIS est constitué d’environ 50 balises réparties sur toute la planète, qui peuvent par exemple permettre de calculer l’orbite d’un satellite.

L’orbite élevée et inclinée du satellite est définie en fonction de sa mission. Elle tient aussi compte de la zone à observer (c’est-à-dire 90% de la surface des océans), du rythme des marées, du survol de deux sites (un aux Etats-Unis, l’autre en Italie) utilisés pour paramétrer les instruments au début de la mission.

Après avoir effectué 127 tours en environ dix jours, le satellite repasse à proximité des mêmes points à un kilomètre près, décrivant un maillage régulier des traces au sol. Le même cycle recommence tous les dix jours.

Topex-Poseidon a fait progresser l’étude des océans, en permettant :

- de couvrir de façon globale et continue la topographie* de la surface des océans et ses variations ;

- les premières descriptions globales sur dix ans des variations des courants ;

- une plus grande précision des mesures de l’élévation du niveau des océans ;

- une meilleure compréhension du rôle des marées dans la circulation océanique* en eaux profondes ;

- le développement de modèles* globaux de marées océaniques très précis.

Exemples concrets d’applications de Topex-Poseidon :

- Topex-Poseidon a permis d’étudier les saisons océaniques, c’est-à-dire les variations de température des océans. Dans l’hémisphère Nord, l’océan reçoit davantage de chaleur en été, ce qui a pour effet de le dilater et deux mois après, quand la chaleur s’est diffusée dans les 1 000 premiers mètres d’eau, en automne, le niveau océanique maximal est atteint ; tandis que le niveau le plus bas est atteint au printemps, deux mois après le refroidissement de l’hiver. Le satellite a permis de découvrir la véritable amplitude de ces variations : jusqu’à 5 centimètres au-dessus du niveau moyen des océans alors qu’on l’estimait à l’époque de 1 ou 2 centimètres.

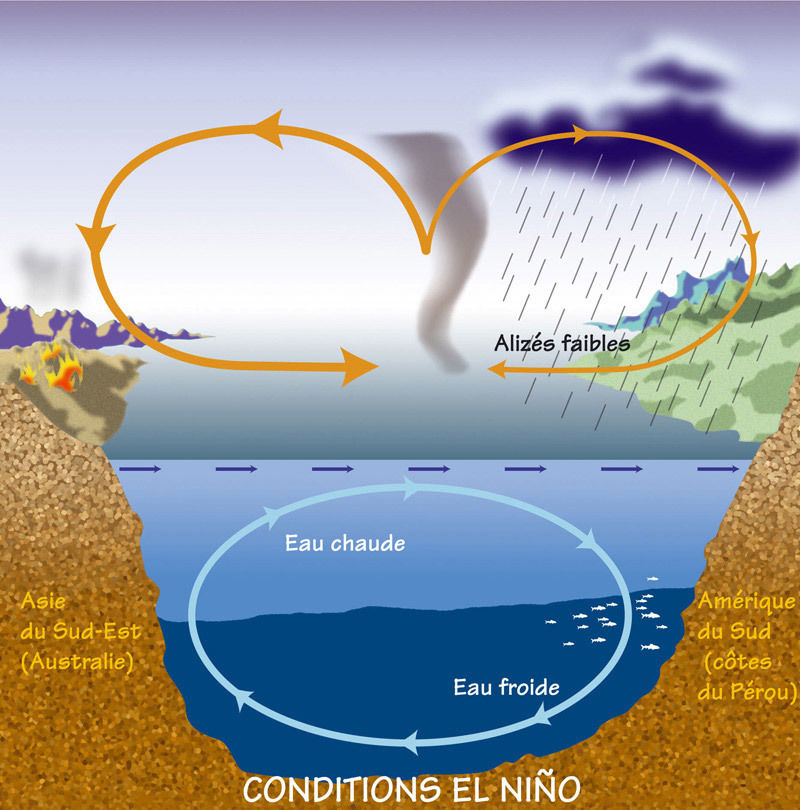

- Pour la première fois aussi, Topex-Poseidon a permis de surveiller de façon globale et continue l’évolution du phénomène El Niño. Il s’agit d’un phénomène climatique très intense qui a lieu dans le Pacifique au large du Pérou. Les eaux habituellement froides (18-22 C°) sont en quelques mois remplacées par des eaux plus chaudes (25-29 C°), ce qui a des conséquences importantes sur la faune et la flore, le climat, les ressources… En 1997, le phénomène a été particulièrement important et dès le mois de mars Topex-Poseidon a observé les premières manifestations du phénomène : la propagation d’une « bosse » d’eau chaude, surélevée de 20 à 30 centimètres par rapport au reste de l’océan, qui a traversé le Pacifique d’Ouest en Est.

Le programme Topex-Poseidon ne devait durer que cinq ans, le satellite avait été conçu pour ce temps donné d’exploitation, mais en réalité son observation continue des océans a duré treize ans ! C’est la plus longue mission d’observation radar depuis une orbite terrestre !

Le 9 octobre 2006, un incident survenu sur une des roues à inertie du satellite lui fait perdre ses capacités de manœuvre sur orbite. Le satellite n’est plus opérationnel, il restera sur son orbite, sans danger pour la Terre.