Interview de Loïc LEFERME, en juin 2005 lors de sa venue à La Cité de la Mer

Pourquoi pratiquez-vous l’apnée ?

Parce que j’ai envie de me connaître mieux. D’aller dans un endroit où personne n’est allé auparavant.

Qu’avez-vous appris en pratiquant l’apnée ?

La patience, l’adaptation, la vie en collectivité. J’ai également appris que les choses qui semblent impossibles peuvent le devenir.

Pouvez-vous me décrire votre dernière plongée-record ?

Avant de plonger, j’étais concentré. J’ai fait des exercices de relâchement, j’ai visualisé ma descente et ma remontée.

Lorsque je plonge et que j’arrive au fond, ce dont j’ai envie c’est de remonter. Avant, je restais 10 à 15 secondes en bas, maintenant je reste environ 7 à 8 secondes.

Vous pratiquez l’apnée et l’escalade (entre autres sports), ces deux activités ont-elles des points communs ?

Oui, le rapport à la verticalité. Pour moi, l’apnée c’est la continuité de l’escalade. Je n’ai pas vraiment commencé l’apnée à 20 ans, c’était une continuité.

Entre l’apnée et l’escalade, il existe plusieurs points communs : une certaine idée de l’engagement par rapport aux autres. Quand tu pratiques l’apnée ou l’escalade, tu es tout seul mais entouré d’une équipe.

Il y aussi dans ces deux activités un rapport à l’élément : la roche, le vent, l’eau. C’est être dans la nature, dans ce qu’il y a de plus sain.

Quels sont les plus beaux lieux dans lesquels vous avez plongé ?

J’ai une préférence pour la rade de Villefranche-sur-Mer parce que c’est là que j’ai plongé et que je plonge encore, j’y ai vécu beaucoup de choses dans le passé. Mais j’ai beaucoup aimé plonger dans les lacs d’Afghanistan, les Maldives ou… sous la glace. En fait, pour moi le lieu idéal c’est celui où je vais vivre des choses avec des gens.

Pour vous, comment doit se comporter un bon apnéiste ?

Il doit progresser lentement, s’appuyer sur des personnes de confiance (surtout au niveau de la sécurité).

Concernant son état d’esprit : il doit plonger pour plonger et pas forcément pour atteindre une profondeur. Il doit composer avec l’élément, ne pas lutter. Il y a des gens qui plongent exclusivement pour le record, l’apnée doit être une aventure personnelle et collective.

Dans votre livre « La descente de l’homme-poisson » (Plon, 2003), vous écrivez : « entre l’équipe de Pipin [Francisco Ferreras] et la [vôtre], il y autant de différence qu’entre la Nasa et la recherche spatiale russe. » Quelles sont les difficultés passés et présentes que vous rencontrez (recherche de sponsors…) ?

Pipin pratique l’apnée en dépit du bon sens, individuellement et « violemment ». Il paye des mercenaires (personnes chargées de la sécurité lors d’une plongée) 15 jours avant son record. Ma démarche est différente. Je ne recherche pas de sponsors. Je vis ma vie comme je vis une descente. Je ne lutte pas, je me donne des directions. Mes sponsors, je les rencontre un peu par hasard en développant une autre approche par le biais de conférences que j’effectue dans les entreprises.

D’après vous, pourquoi les entrepreneurs vous demandent-ils de faire des conférences dans leur entreprise ?

Dans ma pratique, je développe des idées telles que la motivation, le collectif, l’esprit d’équipe, rendre possible l’impossible. Et ces idées sont totalement applicables à l’entreprise.

Dans votre livre, vous parlez de l’importance de votre équipe. Combien de personnes la composent ? Chacun a-t-il un rôle précis ?

L’équipe se compose d’une dizaine de personnes sur l’année, une quarantaine pour le record. Ce sont des personnes que je connais depuis mes débuts. Quatre ou cinq personnes ont des rôles-clés à tous les entraînements : la sécurité entre autres.

Je crois que vous mettez en place des stages,… Souhaitez-vous créer vous-même une structure spécialisée dans l’apnée ?

La structure existe déjà : c’est le CIPA (Centre International de Plongée en Apnée). Tout l’été, on accueille 70 à 80 enfants. Notre objectif c’est de leur apprendre à voir l’eau différemment, à les faire devenir « aquatiques ».

Comment s’organise votre journée-type ?

Quand je n’ai pas d’entraînement, je nage et je fais des étirements. Quand je prépare un record, je fais des descentes et remontées 2 fois par semaine. Pas plus parce que c’est fatiguant. Je m’entraîne progressivement tout au long de l’année : de 5 mètres en 5 mètres avant d’atteindre la profondeur souhaitée.

Pouvez-vous nous parler de vos relations avec la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM) ?

Il y a quelques années, la FFESSM tirait à vue sur notre pratique alors qu’à cette époque elle aurait dû structurer l’activité. Mais il y avait des histoires politiques… De plus, elle pensait perdre de l’argent en pratiquant l’apnée, elle a donc préféré développer la chasse sous-marine.

Depuis, nos relations se sont beaucoup améliorées et nous avons maintenant de bons contacts. Ça avance petit à petit. La FFESSM commence à développer l’enseignement et la pratique de l’apnée à part entière (et pas la chasse sous-marine). Développer l’apnée, c’est développer ce que les apnéistes souhaitent.

Avez-vous de nombreux contacts avec d’autres apnéistes (échange de techniques,…) ?

Oui, je les connais tous et on s’échange parfois des techniques. Récemment, j’ai ainsi été contacté par un apnéiste qui veut battre mon record, je lui ai donc transmis des informations sur l’entraînement que j’avais suivi.

Dans votre livre, vous décrivez une étude auquel vous avez participé avec Pierre Frolla (étude de Philippe AFRIAT et Nicolas RENARD : comparaison entre la fréquence cardiaque des otaries et celle des apnéistes), d’autres partenariats avec des scientifiques sont-ils prévus ? Si oui, sur quels sujets ?

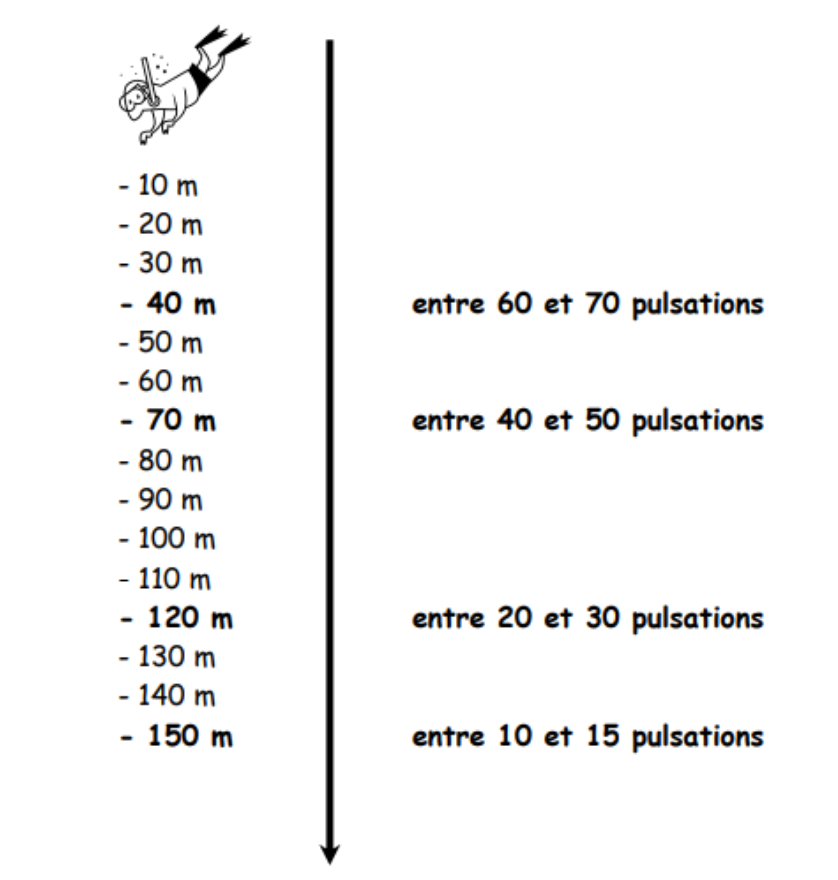

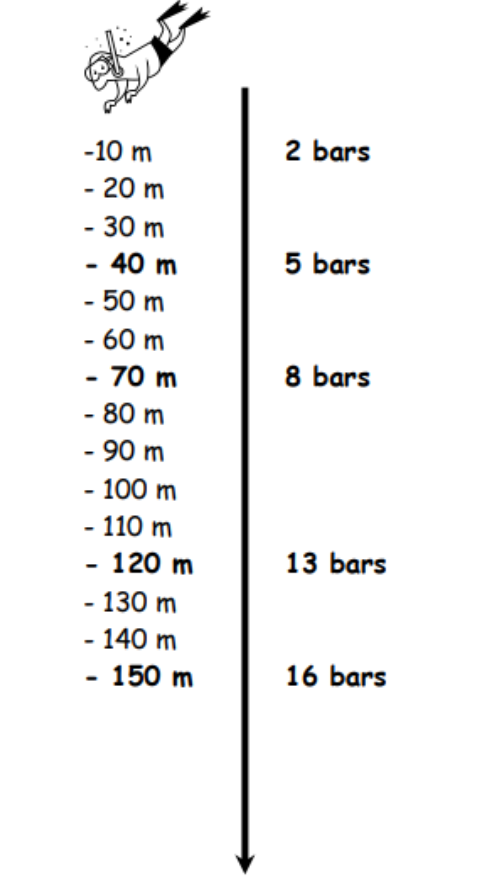

Justement, cet été, je participe à une étude sur les fréquences cardiaques. Elle est réalisée par Philippe AFRIAT et va durer 1 an. Pendant cette période, je porterai, lors de mes plongées, un appareil enfermé dans un caisson qui va mesurer ma fréquence cardiaque à différentes profondeurs. L’objectif, c’est de développer les parutions médicales sur le sujet (car il y en a très peu). Cela va également m’aider à programmer mes entraînements.

Dans votre livre, vous expliquez que « L’apnée se sépare en 2 groupes, les modernistes, ceux de l’école de Nice, et les imitateurs du Grand Bleu, sans aucune préparation. » Trouvez-vous que cette situation a évolué ?

Oui, les gens cherchent de plus en plus à s’inscrire dans un club pour pratiquer l’apnée : faire des plongées progressives sans prendre de risque. L’apnée c’est une discipline qu’il faut pratiquer ensemble même s’il y a toujours des gens, des allumés du « Grand Bleu » qui prônent la performance. Mais, je n’ai rien contre le » Grand Bleu » c’est un super film qui traduit toute l’image de l’apnée : l’adversité, les sensations que procurent cette activité.

Pouvez-vous nous parler de « Bleu Afghan » : c’est le titre du film qui raconte votre voyage en Afghanistan en 2003. Vous étiez accompagné de Guillaume Néry qui pratique l’apnée monopalme.

C’était un voyage improbable : aller faire de l’apnée en Afghanistan en 2003. On a plongé dans le lac de Band e Amir (40 mètres de profondeur). Je voulais me faire une idée de ce pays par moi-même. Quand on parle de l’Afghanistan, on pense aux talibans, à Ben Laden, j’avais envie de m’y rendre « naïvement » et de vivre pleinement cette expérience.

Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui souhaite pratiquer l’apnée ? Où doit-il s’adresser ?

Il doit s’adresser à des structures qui connaissent les principes de base de l’apnée comme la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins) ou AIDA (Association Internationale de Développement de l’Apnée).

Comment imaginez-vous l’apnéiste du futur ?

Il utilisera des équipements très épurés. Il sera capable de rester 3 ou 4 minutes sous l’eau à une certaine profondeur. Il pourra travailler sous l’eau. Aller dans l’eau sera pour lui comme marcher au bord de l’eau. Il réussira à adapter son comportement immédiatement à l’état aquatique.

Si vous étiez un animal marin, lequel choisiriez-vous ?

La seiche, c’est un animal qui est capable de s’adapter et d’inventer : il a la mémoire des couleurs et peut se fondre dans l’élément. J’aime aussi beaucoup les méduses, les raies, les salpes (invertébré vivant en colonie et dont l’aspect rappelle la méduse).

J’aime tous les animaux qui sont capables de s’adapter. Ils recréent un environnement et un état. Ils sont fragiles et doivent trouver des solutions sans pour autant être dans le conflit. C’est le même cas pour l’homme, dans l’eau il est fragilisé mais il est assez intelligent pour utiliser cette fragilité et s’adapter.