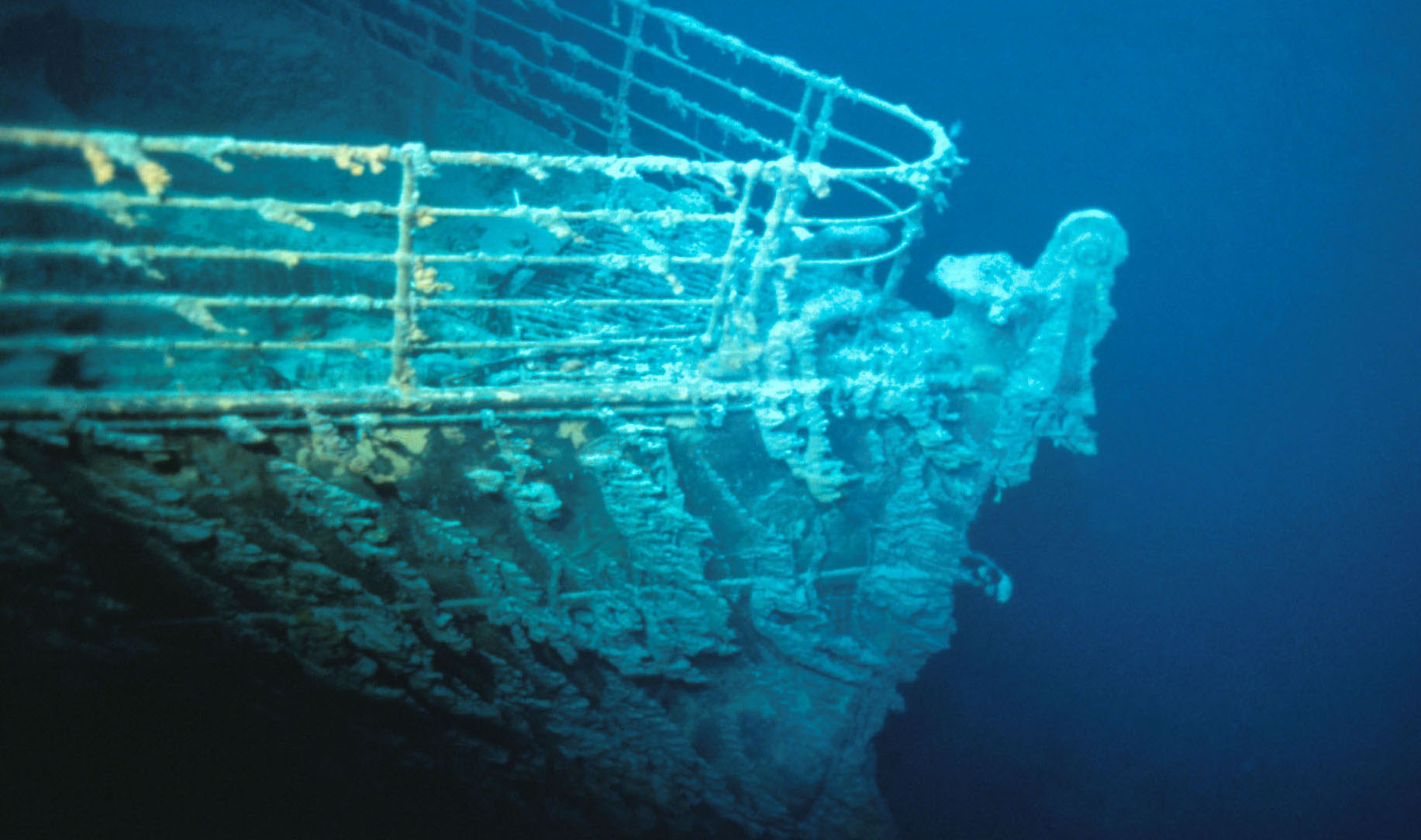

Il peut pénétrer dans des endroits étroits et dangereux. Il n’est en effet pas question d’aller à l’intérieur de l’épave avec le Nautile, il n’y a pas la place et les conditions de sécurité ne sont pas remplies.

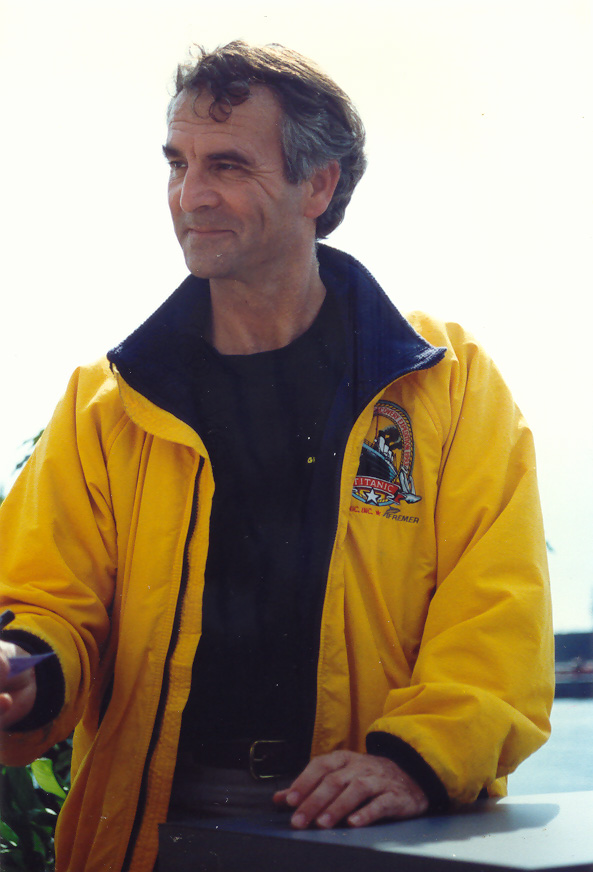

Il y a 3 personnes à bord du Nautile : un pilote, un co-pilote et un observateur – c’est celui qui dirige la plongée. Piloter le Nautile est assez facile. Par contre, utiliser les bras manipulateurs pour récupérer les objets, c’est très difficile car même si ces bras sont sophistiqués, ce ne sont pas des bras humains ! Par exemple, pour attraper une assiette, nous utilisons des outils pour ne pas la casser avec la pince, il faut ensuite la mettre dans un panier… ce sont des manipulations difficiles et longues. C’est pour ça que très souvent les pilotes permutent pour se reposer un peu.

Six heures au fond, c’est fatigant et ça demande beaucoup de concentration même dans des opérations passionnantes comme le Titanic… Je ne veux pas dire qu’on a en marre mais il y a tellement de tensions pendant ces périodes de manipulations que ça fait du bien de faire une pause.

À bord du Nautile, suivant les jours et les activités, soit nous mangions tout en continuant nos tâches soit nous nous arrêtions pour déjeuner pendant une vingtaine de minutes. Puis de temps en temps, nous mangions une barre de chocolat. Il ne fait pas très chaud dans le sous-marin parce que la température de l’eau à cette profondeur est d’environ 1°C, la température intérieure dans le Nautile tourne autour des 15/16°C grâce à la chaleur humaine (on est dans une sphère de 2 mètres de diamètre) et aux équipements électriques. Mais après des heures sans bouger, il faut quand même être bien couvert… Pour les gens qui ont des problèmes de vessie, c’est prévu. Ça arrive assez rarement parce que les gens qui sont habitués à plonger évitent de boire dès la veille et les nouveaux plongeurs sont avertis.

Dans la sphère du Nautile, 2 personnes sont allongées et regardent à travers les hublots. La troisième personne est assise, c’est le navigateur, il a aussi un rôle important : il gère les caméras, les enregistrements et il s’occupe du sonar (les yeux du sous-marin !), de contrôler les paramètres de la plongée. Le sonar permet en effet de détecter les objets, avant que le sous-marin n’arrive dessus.

Le Nautile pèse 18 tonnes, c’est une sorte de semi-remorque. Il n’a pas de frein, et même si on veut faire marche arrière, ça prend un certain temps. Il faut donc anticiper (surtout avec une visibilité très limitée !) : vous n’arrêtez pas un sous-marin de 18 tonnes en 15 mètres surtout s’il est à pleine vitesse.

Le robot sous-marin Robin a été conçu spécifiquement pour le Titanic. C’était vraiment les balbutiements. Le Woods Hole Oceanographic Institution avait fait la même chose pour leur sous-marin Alvin.

Les 2 sous-marins (Alvin et Nautile) étaient équipés de 2 petits robots qui ont été faits pour aller à l’intérieur de l’épave. Ce sont des technologies qui ont été développées spécialement pour le Titanic. Robin est un robot mis en œuvre à partir du sous-marin lui-même : c’est une caméra avec des petits moteurs, un câble et qui peut se balader partout car il est tout petit !

Lorsqu’on utilise le robot, il est positionné sur l’avant du sous-marin Nautile à la place du panier. Robin a son propre treuil, ses propres circuits vidéo etc. Il est indépendant et se pilote comme un jeu vidéo : il y a une petite console avec un manche « avant/arrière », « droite/gauche », « tourner/monter/descendre ». C’est assez amusant à piloter !

Il est relié au sous-marin par un câble qui fait au maximum 70 mètres de long, ce qui permet d’aller assez loin à l’intérieur de l’épave mais attention il faut toujours se rappeler exactement de son trajet ! Par exemple quand le robot est allé dans la salle à manger du Titanic, il y avait plein de colonnes dont il a fait le tour etc. C’est facile d’avancer, mais quand il a fallu faire demi-tour pour repartir, c’était autre chose… Il a fallu alors bien se souvenir par où on était passé pour pouvoir ressortir.

Il y a certainement des objets à l’intérieur du bateau mais nous ne sommes pas capables d’aller les chercher même avec le Robin. S’il attrapait un objet, le robot s’alourdirait, il faudrait alors faire marcher son moteur vertical, ce qui soulèverait des sédiments et entraînerait une mauvaise visibilité (vase et sédiments à l’intérieur de l’épave) et nous risquerions de ne plus retrouver la sortie.

Comment avons-nous récupéré les objets ?