La pollution marine par les hydrocarbures

Les hydrocarbures sont des énergies fossiles*, comme le pétrole et le gaz naturel, que l’Homme brûle pour faire fonctionner des machines. On les trouve généralement dans le sous-sol sous-marin. Les hydrocarbures sont naturellement polluants pour la nature et les êtres vivants de la planète.

Avec environ 6 millions de tonnes par an déversés dans les océans, la pollution marine par les hydrocarbures est la 1re cause de pollution marine dans le monde.

C’est une pollution très rapide et spectaculaire de la mer et du littoral. Le pétrole qui est déversé dans les océans reste à la surface de l’eau. Les marées et les courants emportent ce pétrole et le rejette sur les plages et le littoral. C’est ce qu’on appelle une marée noire*.

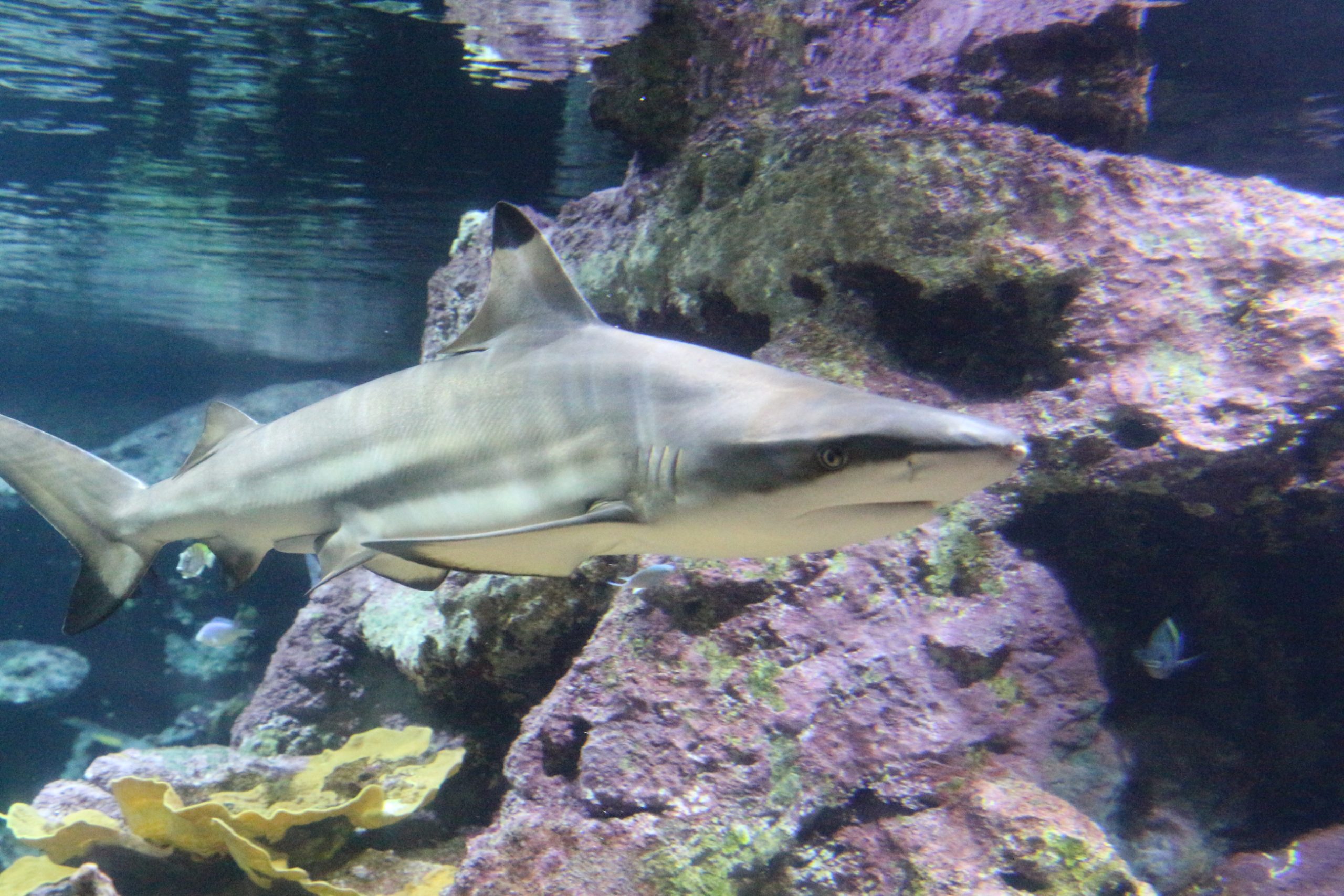

Les conséquences sont aussi graves pour les espèces marines que pour les humains car cela affecte l’écosystème et l’économie locale :

- Le pétrole brut est un liquide épais, gluant qui emprisonne les oiseaux sur le sable, étouffe les poissons et les crustacés.

- Les poissons sont morts ou ne sont plus mangeables. Il est inutile de les pêcher. Pendant la pollution, les pêcheurs professionnels n’ont plus de travail et les touristes ne viennent plus sur les plages.

L’activité des humains est responsable de l’essentiel des pollutions par les hydrocarbures. Voici plusieurs raisons :

- Rejet involontaire : un navire s’échoue et libère le pétrole que contient son réservoir.

C’est ce qui s’est passé le 12 décembre 2009, avec le pétrolier* Erika.

Les conditions météorologiques dans l’océan Atlantique étaient très mauvaises. Le bateau s’est cassé en 2 et a coulé au fond de l’océan. 31 000 tonnes de pétrole se sont déversées du bateau et ont provoqué une marée noire. 14 jours plus tard, les nappes de pétrole s’échouèrent sur les côtes de la Bretagne. 400 kilomètres de côtes ont été polluées, 300 000 oiseaux sont morts. Une vraie catastrophe pour la vie des océans !

- Rejet volontaire d’un bateau en mer (ou dégazage) : un bateau se débarrasse du pétrole de ses réservoirs pour les nettoyer ou pour éviter une explosion.

Le vraquier Wine Trader a été surpris en flagrant délit de pollution marine par rejet d’hydrocarbures au large de Toulon en 2003. Son capitaine de nationalité italienne a finalement été reconnu coupable et condamné à 30 000 € d’amende et à 6 mois d’emprisonnement avec sursis.

- Accident sur une plate-forme pétrolière* en pleine mer : du pétrole s’échappe d’un forage sous-marin.

Ce type d’accident est arrivé à la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, le 20 avril 2010. Il y a eu une explosion. Le forage a laissé échapper 780 millions de litres de pétrole qui se sont répandus dans la mer. La fuite a été réparée 9 mois après la catastrophe ! Cela a provoqué une grande marée noire qui a fait de grands dégâts sur les côtes de la Louisiane aux États-Unis.

Les pollutions chimiques

Dans la vie quotidienne, l’Homme utilise souvent des produits nocifs (liquide vaisselle, shampoing…) dont les conséquences sont désastreuses pour la nature et les océans :

- Il y a des polluants dans les produits pour nettoyer la maison ou faire la lessive. Ils sont ensuite rejetés dans les eaux usées, dans les égouts.

- Dans l’agriculture conventionnelle, pour faire pousser plus vite les fruits et les légumes, les agriculteurs utilisent des engrais* et des pesticides* qu’ils mettent dans les champs.

- Les usines contribuent aussi de manière importante à la pollution de l’eau. De nombreux bidons sont transportés par les fleuves ou jetés volontairement à la mer. Ils contiennent des produits chimiques très toxiques qui finissent par se répandre dans l’eau et qui polluent le monde sous-marin. Ce sont des produits qui se dégradent lentement.

Les produits chimiques qui polluent circulent de la même manière que l’eau (cycle de l’eau*). Par exemple, les gaz des voitures s’échappent dans l’air, avant de retomber sur le sol lorsqu’il pleut. Cette eau de pluie est filtrée par la terre, qui est ainsi polluée. Mais une partie des substances dangereuses passe dans le sous-sol et dans les réserves d’eau souterraine. Les engrais et les pesticides suivent le même chemin.

Le nucléaire

En fabriquant de l’électricité, une centrale nucléaire produit des déchets radioactifs* ou déchets nucléaires. Ils sont très dangereux pour la nature et tous les êtres vivants.

Pendant longtemps, la plupart des pays ont tout simplement jeté leurs déchets nucléaires au fond des océans et contaminé des espèces entières de faunes et de flores marines.

Des accidents nucléaires peuvent affecter les écosystèmes marins. Par exemple, le 11 mars 2011, un tremblement de terre d’une puissance exceptionnelle, suivi d’un tsunami, a secoué le Japon. La centrale nucléaire de Fukushima a été gravement endommagée.

Pour éteindre un incendie, 11 500 tonnes d’eau faiblement radioactive ont été déversées dans l’océan.

Puis, de l’eau contaminée s’est échappée d’un réacteur. Des prélèvements d’eau de mer effectués près du site ont signalé un taux de radioactivité 18 000 fois supérieur à la moyenne.

Un an après la catastrophe de Fukushima, le niveau de radioactivité des poissons pêchés au large des côtes japonaises ne faiblit pas. Des contrôles sur des poissons près de la centrale nucléaire de Fukushima ont présenté un niveau impressionnant de contamination radioactive, plus de 2 500 fois supérieure à la limite légale fixée par le Japon.

Trop de bruit dans le monde du silence !

La pollution sonore est une agression par le bruit. Même si les scientifiques n’en sont pas encore certains, le bruit peut avoir des conséquences très graves sur la santé des animaux marins, notamment leur ouïe.

Les scientifiques ont découvert que de nombreuses baleines échouées sur les plages avaient une ouïe défectueuse. Un problème qui pourrait être une conséquence directe de cette pollution sonore.

En effet, le bruit peut désorienter et changer le mode de communication des mammifères marins mais aussi des poulpes et des calamars.

Sous l’eau, il n’y a pas toujours une bonne visibilité, alors pour se repérer les baleines notamment utilisent un système d’écholocation*. C’est un moyen de communication très efficace en temps normal mais quand l’ouïe devient défectueuse, cela pose quelques problèmes car elle est impliquée dans des comportements quotidiens très importants pour les animaux :

- la chasse ;

- la communication (même à des kilomètres de distance) ;

- alerter des dangers ;

- se déplacer ensemble ;

- la reproduction.

D’où viennent ces différents bruits ?

- le trafic maritime : le moteur des gros bateaux font vraiment beaucoup de bruit ! ;

- la recherche de pétrole : pour détecter la présence de pétrole et de gaz dans le sous-sol de l’océan, les ingénieurs tire au canon une bulle d’air sous pression, qui en éclatant, provoque des ondes sonores à base fréquence. C’est un véritable bruit d’explosion ! ;

- les exercices militaires : les bateaux et sous-marins militaires émettent, au moyen d’un sonar, des ondes sonores, qui lorsqu’elles rencontrent un obstacle, renvoient un écho, ce qui permet de détecter un vaisseau ennemi ;

- les bruits qui viennent de la côte : sports aquatiques, ports industriels, les gens sur les plages, les bateaux de plaisances… ;

- Les champs éoliens en mer : les pales des éoliennes font du bruit quand elles tournent avec le vent.

Les chercheurs tentent actuellement de déterminer le niveau de bruit tolérable pour la faune, sans quoi la vie sous-marine risquerait de disparaître.