de l’Institut océanographique de Paris de 2001 à 2007) dont le sommet, selon lui, fut le rôle de directeur du centre CNEXO de Brest, entre 1976 et 1979, à la tête de 500 personnes.

Il a participé à de nombreuses campagnes océanographiques et à des plongées profondes à bord de différents submersibles (soucoupe du commandant COUSTEAU, Archimède, Cyana, Nautile), sa spécialité à partir des années 1960.

Lucien LAUBIER est décédé le 15 juin 2008.

Entretien

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’exercer ce métier ?

C’est le goût des petits animaux aquatiques. À 13 ou 14 ans, je passais mes vacances en Normandie, près de Coutances, et dans toutes les zones de sable, il y a des mares, des abreuvoirs pour les vaches… On trouvait là des hydrophiles [insectes qui vivent dans les eaux stagnantes] et toutes sortes de petits insectes. Cela m’a passionné !

J’ai commencé par avoir des aquariums et puis à 18 ans, quand je préparais le SPCN (le diplôme de Sciences Physiques, Chimiques et de sciences Naturelles) j’ai eu des aquariums marins. J’ai observé la reproduction des actinies ovipares [anémones de mer], des choses de ce genre… Cela m’a convaincu qu’il y avait des tas de choses à faire en milieu marin. Il me semblait à l’époque qu’il était beaucoup moins connu que les eaux douces.

Quelle est votre spécialité ?

La biologie marine et deux grands groupes d’animaux : les vers de mer (pour simplifier, par opposition aux vers de terre) et un petit groupe de crustacés parasites de toutes sortes d’animaux, les copépodes parasites. C’est vraiment mes deux spécialités. J’ai dû décrire une centaine d’espèces nouvelles dans ces deux groupes au cours de ma vie et on m’en a dédié aussi certaines.

Comment y êtes-vous parvenu(e) ?

J’ai suivi des études universitaires simples : après le baccalauréat, j’ai fait le SPCN, ce qu’on appelait Sciences chimiques, physiques et naturelles, ensuite j’ai suivi une licence en 2 ans et puis à 20 ans, j’ai eu la chance d’obtenir un poste d’assistant.

J’ai donc commencé à faire des travaux pratiques puisque j’ai été nommé à Banyuls sur Mer, dans le laboratoire de biologie marine de la faculté des sciences de Paris. J’ai été tout de suite expatrié sur le terrain si j’ose dire… Je suis arrivé à Banyuls en quittant tout le milieu parisien, mes études, la famille, mon université, fin octobre 1956.

J’ai démarré immédiatement. Plus tard, j’ai passé ma thèse (« Le Coralligène des Albères. Monographie biocénotique », Sciences naturelles Paris VI, 1966) et ai ensuite occupé plusieurs importantes fonctions scientifiques dans différents instituts…

Avez-vous rencontré des difficultés particulières dans ce parcours ?

Non mais j’ai beaucoup su changer : par exemple, au lieu de me « crisper » sur ma thèse pendant les 4 ou 5 premières années, j’ai mis presque 10 ans à passer ma thèse mais c’était ma publication numéro 50 ! J’étais déjà connu dans mon domaine (les polychètes*) J’avais déjà fait beaucoup publier.

Par la suite, quand j’ai vu se profiler les nouveautés de la tectonique des plaques à la fin des années 1960, c’est vrai que je me suis précipité sur ce nouveau sujet. C’est comme ça que j’ai eu l’occasion de décrire le fameux ver de Pompéi qui vit à des températures très élevées, dans les systèmes hydrothermaux du Pacifique. Je me suis intéressé à des sujets très différents : je suis devenu un spécialiste reconnu des conséquences écologiques des marées noires, je connais pas mal de choses en aquaculture… Je me suis dispersé, disent les méchantes langues ! Moi j’estime que j’ai fait beaucoup !

J’ai aussi eu beaucoup de chance, je crois. J’ai pu créer quelque chose : j’ai été associé dès le départ à la construction du centre de Brest (CNEXO), j’ai pu moi-même monter un groupe de 80 personnes, équiper des laboratoires, définir les locaux…, alors que j’avais 35 ans. J’ai eu une chance exceptionnelle, je le reconnais, mais je l’ai aussi cherché, en quittant Banyuls pour la Bretagne.

Selon vous, quelles sont les qualités pour réussir dans ce domaine : la curiosité ?

Une ouverture d’esprit, une curiosité jamais complètement satisfaite, le désir de toujours faire du nouveau : voir des choses nouvelles, entrer en contact avec des gens nouveaux, renouveler son environnement de travail… Cela m’a toujours relancé complètement dans la vie que de retrouver autour de moi des gens nouveaux.

Les dictionnaires définissent l’océanographe ainsi : « spécialiste d’océanographie ». Etant donné la diversité des disciplines qui forment l’océanographie, est-ce que l’on ne vous désigne pas plutôt selon votre spécialité « chimiste, géophysicien, chercheur en … » plutôt que par le terme « océanographe »?

L’océanographe « tout court » n’existe pas. On est océanographe physicien, on fait de la dynamique, on étudie les mouvements ; on est océanographe chimiste, on étudie la composition chimique de l’eau de mer etc ; on est océanographe biologiste, on peut s’intéresser soit au plancton soit au monde des animaux qui vivent sur le fond… Moi ce qui m’a intéressé, ce sont les animaux de fond. Depuis 20 ans, je ne travaille plus que sur l’abyssal (au-delà de 3000 mètres de profondeur).

Vous vous définissez donc comme un océanographe biologiste ?

Oui absolument. Ce qui est à peu près synonyme d’écologiste marin. Moi je suis pour la pluridisciplinarité très avancée, je prétends qu’avec un peu de travail on peut s’amuser, étant biologiste de formation, à parler de physique… Personnellement ça ne me pose pas de problème mais il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler comme certains professeurs du secondaire actuellement…

« Océanographe » serait alors plutôt un terme du passé ?

Au départ, l’océanographe « tout court » c’était le monsieur, comme le prince de Monaco, qui partait en mers lointaines sur de grands bateaux. Il y avait aussi le monsieur qui faisait la marée au large de Roscoff, celui-là était un biologiste marin. Peu à peu, l’océanographie s’est spécialisée tout en ayant besoin d’une approche pluridisciplinaire. Et puis, on s’est rendu compte que le biologiste marin, lui aussi, faisait de l’océanographie, mais de l’océanographie littorale… Tout ça n’est pas très important !

Pour moi l’océanographie n’est pas une discipline scientifique comme une autre. C’est le résultat d’un concours de sciences : la physique, la dynamique si on veut l’isoler de la physique, la mécanique des fluides, la chimie, la biochimie, les sciences de la terre, la géologie, la sédimentologie, la géophysique et enfin la microbiologie et de la biologie.

Quelle est la partie la plus intéressante de votre travail ?

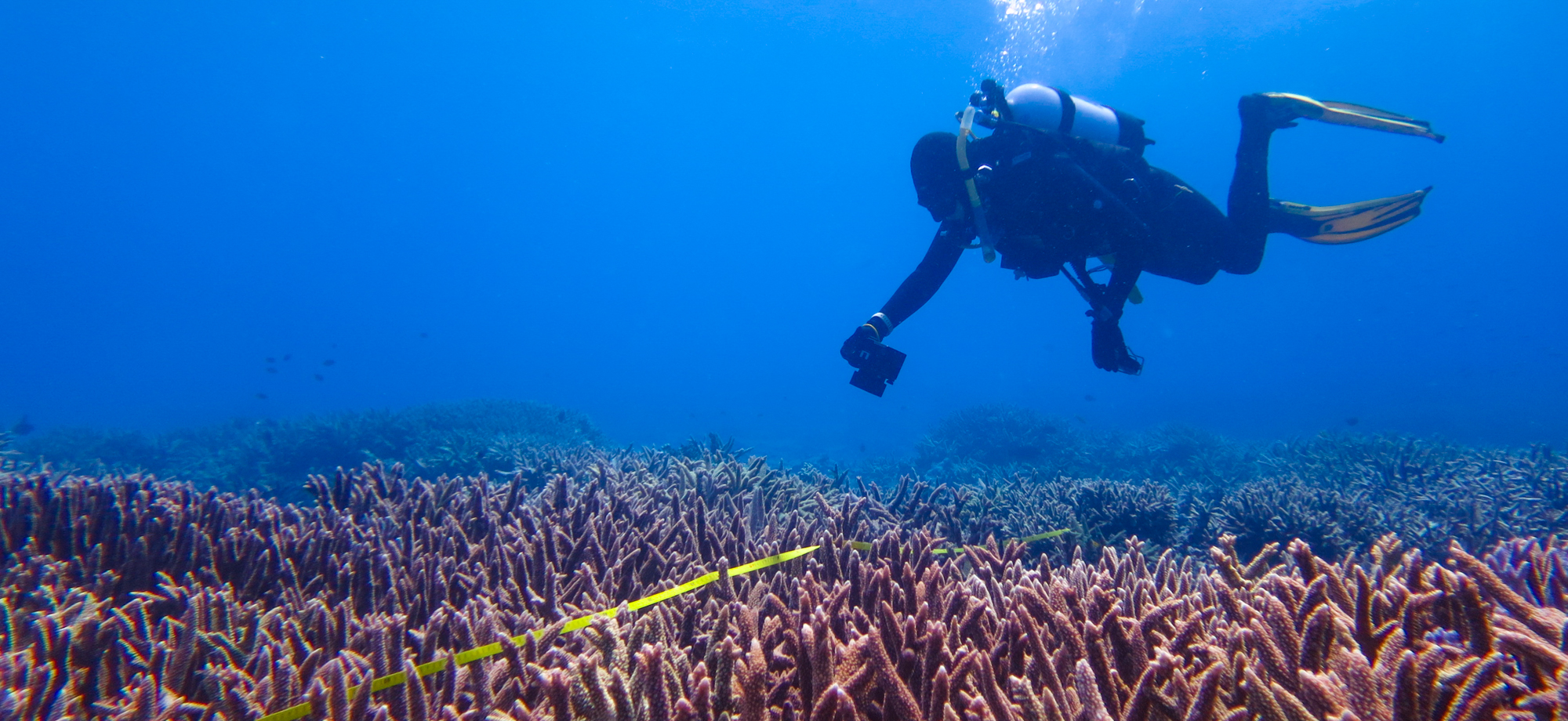

J’aime beaucoup ce qui est découverte, donc chaque fois que j’ai eu l’occasion de faire des choses entièrement nouvelles, j’ai été parfaitement heureux pendant un moment. Au départ, cela a été la découverte des fonds coralligènes* en Méditerranée à 25 mètres en plongée. Faire des longues radiales, en suivant une corde posée sur le fond et en notant tout ce que je voyais… Pour moi c’était complètement nouveau, cela m’a passionné, j’ai identifié toutes sortes d’annélides différents.

Ensuite, quand j’ai eu l’occasion de plonger avec la soucoupe Cousteau à 300 mètres, cela a été les superbes coraux blancs de Méditerranée !

Peu à peu je suis donc descendu et quand enfin, j’ai eu la possibilité de plonger sur les sources hydrothermales et de voir les fameux vers, des crabes etc…, au milieu de ces sorties d’eau chaude à 350C°, j’ai été passionné à nouveau ! Mais je suis tout aussi passionné de voir les larves d’une crevette pénéide en train de se nourrir d’algues qu’on leur distribue pour développer des élevages de crevettes ! Disons que j’ai une passion pour tout ce qui est l’organisme vivant, organisme qui fait quelque chose, qui agit, qui se nourrit, qui se reproduit… En résumé, pour tout ce qui constitue les comportements.

Les recherches océanographiques font intervenir du matériel de plus en plus sophistiqué (robots sous-marins …), en quoi cela influe sur votre travail ?

On a déjà dépassé le stade des sous-marins, des soucoupes pour passer au stade des robots qui transmettent des images par des câbles en fibre optique. Ainsi, on peut faire des plongées sans limite de temps (puisqu’on n’est pas dans l’engin) et déjà opérer des petites expériences, récupérer des bêtes etc. Le tout sous l’œil des caméras et sur l’écran des moniteurs de télévision à bord du bateau.

Est-ce que l’on peut dire que cette instrumentation a eu une influence positive sur votre travail et vous a permis de découvrir de nouvelles choses ?

Oui, tout à fait, mais vous savez, au bord d’une plage, avec une pelle et en soulevant des rochers, on trouve aussi des choses tout à fait intéressantes, passionnantes… même si pour atteindre les sources hydrothermales, c’est quand même plus compliqué !

Avez-vous contribué à l’élaboration de nouveaux instruments ?

Oui, car je suis assez bricoleur, j’ai un goût pour la mécanique… Je me suis passionné pour les pompes aspirantes, pour récupérer en douceur des animaux qui sont très fragiles, qu’il ne faut absolument pas écraser ni presser. Je me suis beaucoup intéressé à ces questions-là, ainsi qu’aux techniques pour trier les minuscules animaux marins. Sur le profond surtout, on ne savait pas du tout trier au début, donc la plupart des bêtes échappaient à nos investigations parce qu’elles sont inférieures au millimètre.

Et puis, on a appris peu à peu à le faire et puis à obtenir des résultats tout à fait étonnants en termes de biodiversité dans ces grands fonds. Je pense que cela peut aider d’avoir un intérêt pour tout ce qui est technologie.

En tant que scientifique, vous a-t-on consulté pour avoir votre avis pour la réalisation d’un instrument ?

Oui c’est arrivé. On apprend aussi tout ce qui est navigation, on est forcément amené à apprendre un peu, ne serait-ce que pour communiquer avec le commandant du bateau quand on fait des plongées.

La recherche fondamentale et la recherche appliquée (à finalité économique, industries, services…) semblent très imbriquées depuis l’essor de l’océanographie appliquée, est-ce que la distinction entre les deux existe encore ?

Un de mes maîtres disait : « il n’y a pas de différence, il n’y a pas de recherche fondamentale et de recherche appliquée, par contre il y a de la bonne et de la mauvaise recherche » ! Ce n’est pas forcément une boutade… Cela dit, la recherche fondamentale, cela existe. C’est la recherche dite de base, donc a priori, le sujet de base est vraiment une question de curiosité. Une curiosité intellectuelle en rapport à un problème qui se pose.

Il n’y a pas immédiatement à la clé une conséquence dans la vie pratique de l’homme (inventer un moteur ou je ne sais quoi). Dans la recherche appliquée, dès le départ, vous vous donnez comme objectif de réaliser un élevage de crevettes, par exemple. Ce que vous voulez, ce n’est pas en élever une mais en élever 500 000 alors comment va-t-on faire, comment va-t-on s’y prendre ? Et là, vous devez ajuster l’ensemble du dispositif de recherche à la dimension du projet…

On peut aussi, s’agissant d’une marée noire, chercher à bien nettoyer le pétrole sans trop abîmer le milieu. On va alors éviter le karcher ou la vapeur d’eau bouillante. On va se demander quelle est la meilleure technique, celle qui fera le moins de mal, qui ajoutera le moins de stress au milieu, qui laissera survivre les animaux en plus grand nombre possible. Cette recherche appliquée, c’est le moment où vous ne cédez plus à vos simples inclinaisons de curiosité, où vous avez un objectif défini. Cela peut être nettoyer, élever des crevettes ou nourrir une petite sole… Ou tout simplement connaître de façon aussi complète que possible la faune du littoral de Marseille : est-ce qu’il y a 10 000 espèces ou 15 000 ? C’est déjà de la recherche appliquée.

En fait, dès que vous vous donnez une contrainte externe à la stricte curiosité, vous rentrez dans le domaine de la recherche appliquée. Alors c’est vrai que l’on fait parfois des distinctions entre « l’appliquée », l’« orientée »… Ça devient tout à fait ridicule et en tout cas, difficile à définir…

Qu’est-ce qui vous intéresse le plus ?

Ce sont les deux, c’est d’ailleurs ce que l’on me reproche ! Oui parce que dans l’esprit de beaucoup de chercheurs, le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) doit forcément être fondamental et les organismes comme Ifremer doivent forcément être appliqués… La recherche fondamentale est parfois considérée comme un luxe, il y a des pays qui s’en sont passés pendant longtemps.

Prenez par exemple le Japon qui a développé toute son industrie au début du 20e siècle en faisant des recopies très soigneuses des inventions européennes, des machines à vapeur etc. Ils n’ont pas cherché à faire de la recherche fondamentale, ils ont pris les modèles tels qu’ils existaient. La chaîne qui voudrait que l’on fasse d’abord du fondamental puis de l’appliqué n’existe pas forcément…

Quelles sont les contraintes du métier ? (Organisation vie familiale, financement des recherches…)

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le fait de travailler en mer a été une vraie contrainte pour moi : conditions météorologiques, mal de mer etc…

Au niveau de la vie familiale, c’est vrai que cela est compliqué quand on part en mer pendant un mois et demi. Ma femme travaillait dans l’aquaculture (crevettes) et avait moins de déplacements que moi.

Avez-vous constaté des différences entre le travail en France et à l’étranger ?

Contrairement à l’étranger, en France, il y a beaucoup de fonctionnariat.

Avez-vous rencontré des difficultés pour le financement de vos recherches ?

Je n’ai jamais eu de problèmes à ce niveau-là. Du moment que l’on avait un projet intéressant, cela marchait toujours.

Dans votre environnement professionnel, y a-t-il plus d’hommes ou de femmes ? Qu’en pensez-vous ?

Il y a de plus en plus de femmes au CNRS, en biologie moléculaire par exemple. Elles s’en sortent très bien, d’ailleurs mes collaboratrices sont des femmes.

Un souvenir marquant d’une campagne, d’une étude en particulier ?

Ma première grande campagne, en 1969, à bord du « Jean Charcot », avec Xavier Le Pichon, en Terre-Neuve. On avait décidé de fonctionner 24 heures sur 24 pour profiter de cette campagne au maximum ; cela n’a pas toujours été facile.

Quels sont vos souhaits pour l’avenir de votre discipline ?

Que l’écologie soit vraiment une science reconnue. On a souffert de l’amalgame fait entre écologue et écologiste (politique). C’est encore quelque chose de vrai aujourd’hui, même à l’Académie des sciences, je ressens cela, comme si l’inventaire des espèces marines était moins important que d’autres recherches…