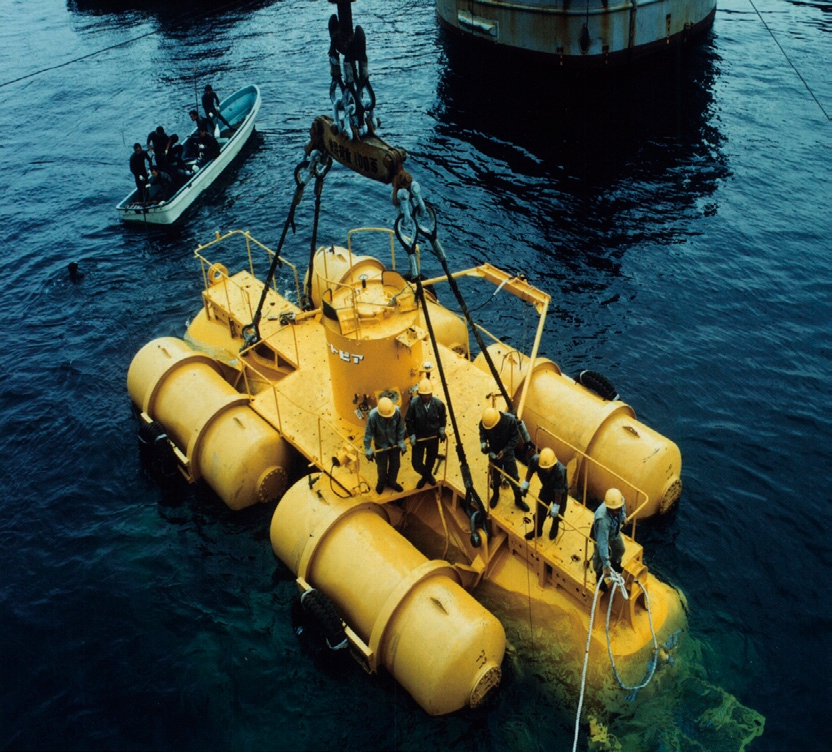

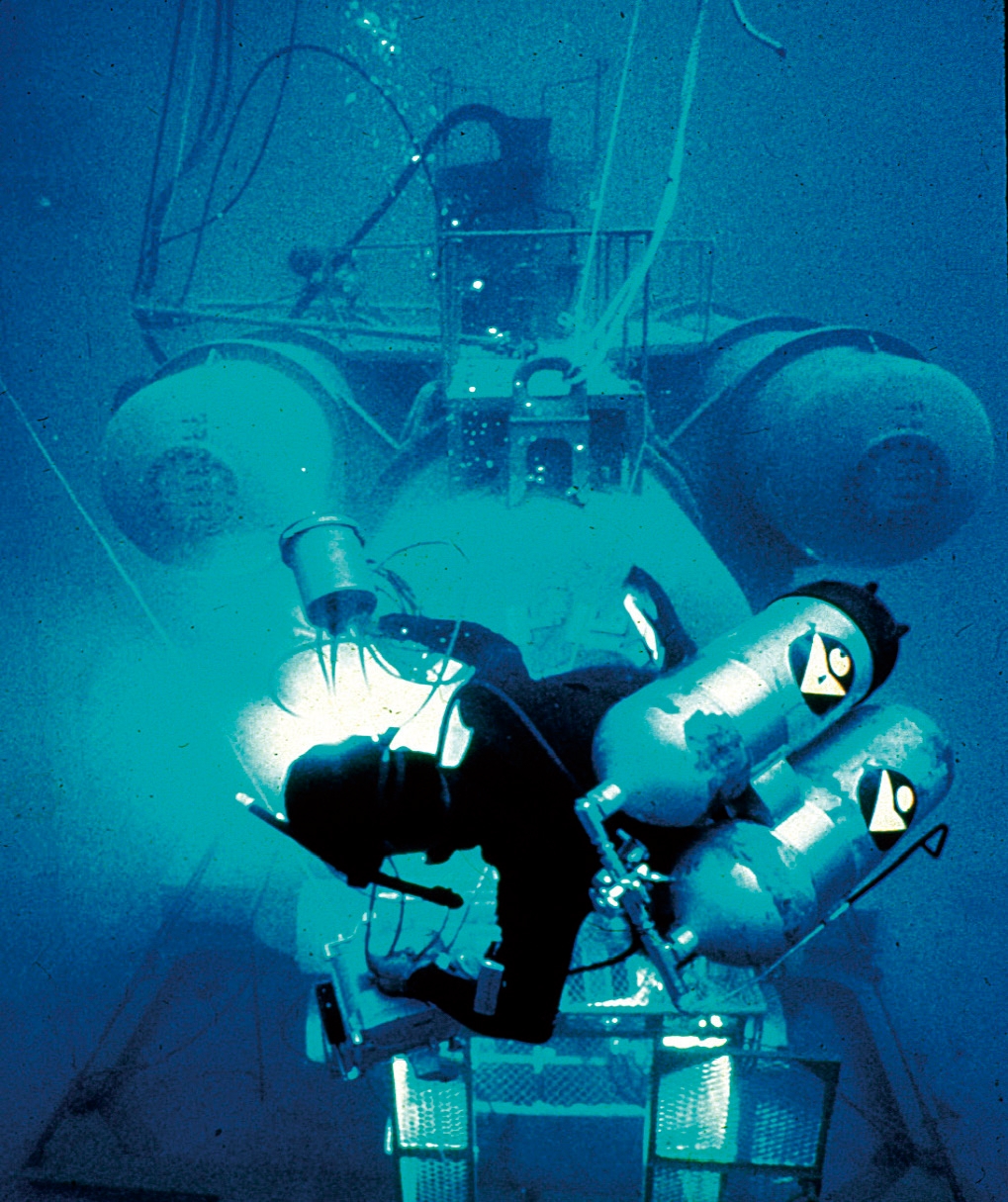

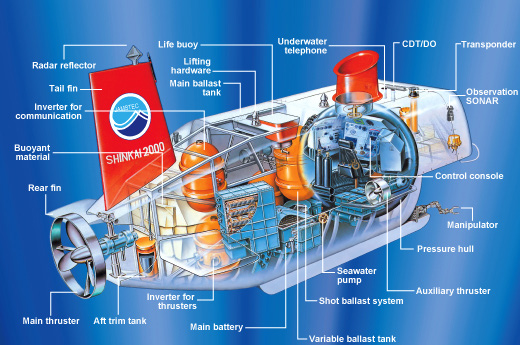

Toute l’astuce revient à mettre les plongeurs en saturation au sec et au chaud, à la pression de travail, dans un caisson embarqué sur le pont d’un bateau ou d’une barge. L’aller et le retour sur le lieu d’intervention s’effectuent dans une tourelle de plongée.

Cette technologie, moins coûteuse, s’adapte particulièrement aux contraintes de l’industrialisation de la plongée profonde (très utilisée à partir des années 1970).

La durée de compression des plongeurs est courte en comparaison du temps de décompression. Par exemple, pour une plongée à 300 mètres, les plongeurs doivent subir une compression de 14h et une décompression de 10 jours.

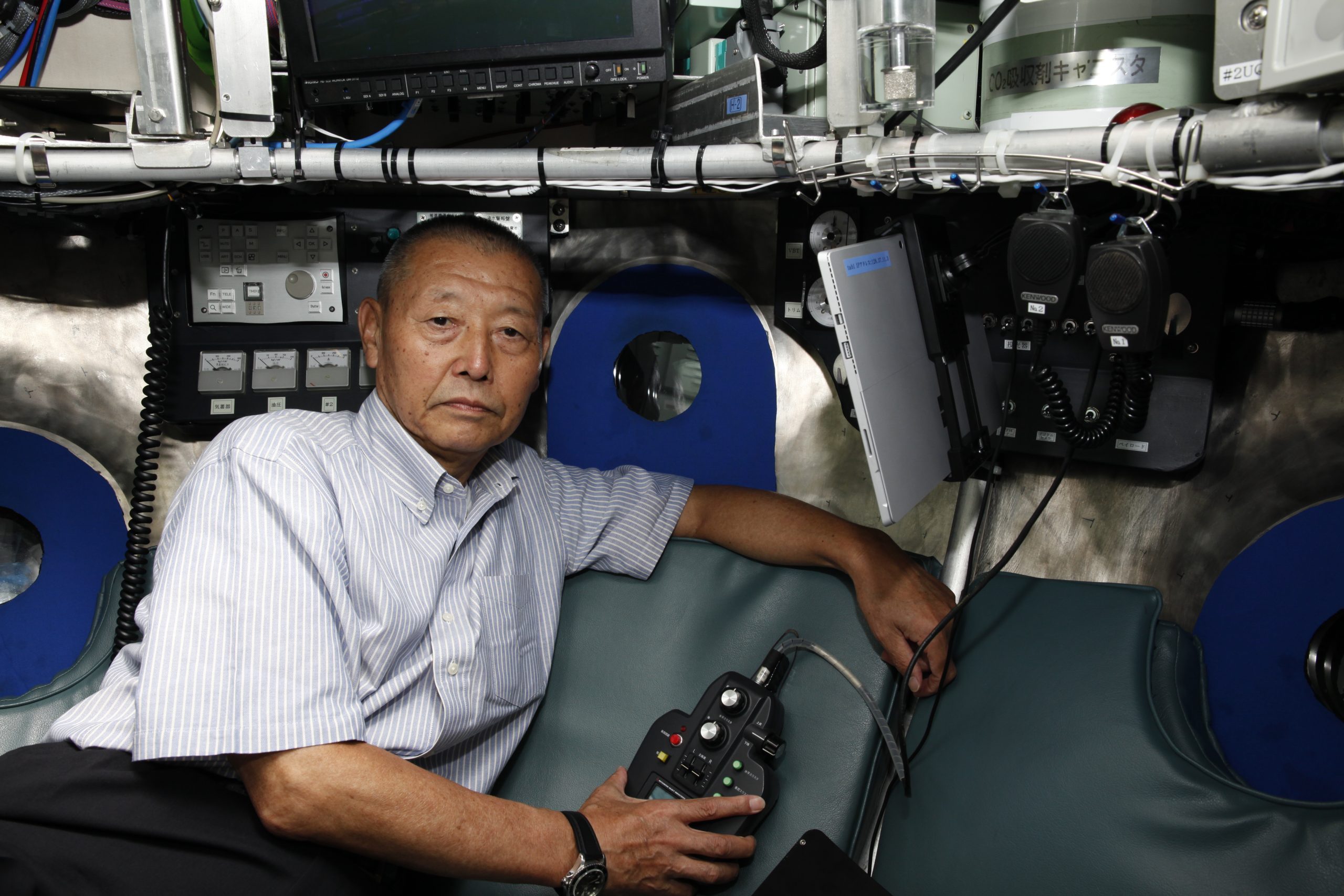

Le personnel travaillant sur la barge est chargée de contrôler et de répondre aux besoins des océanautes (électricité, nourriture…). Un câble reliant la barge à la maison sous-marine permet de fournir, entre autres, aux océanautes les mélanges respiratoires nécessaires (héliox : mélange d’hélium et d’oxygène).

SEATOPIA se décline en plusieurs étapes :

- En 1972 : 4 japonais passent 2 jours à 30 mètres de profondeur.

- En 1973 : 4 hommes séjournent 1 semaine à bord de Seatopia à 60 mètres de profondeur.

- En 1975 : expérimentation à 100 mètres de profondeur.