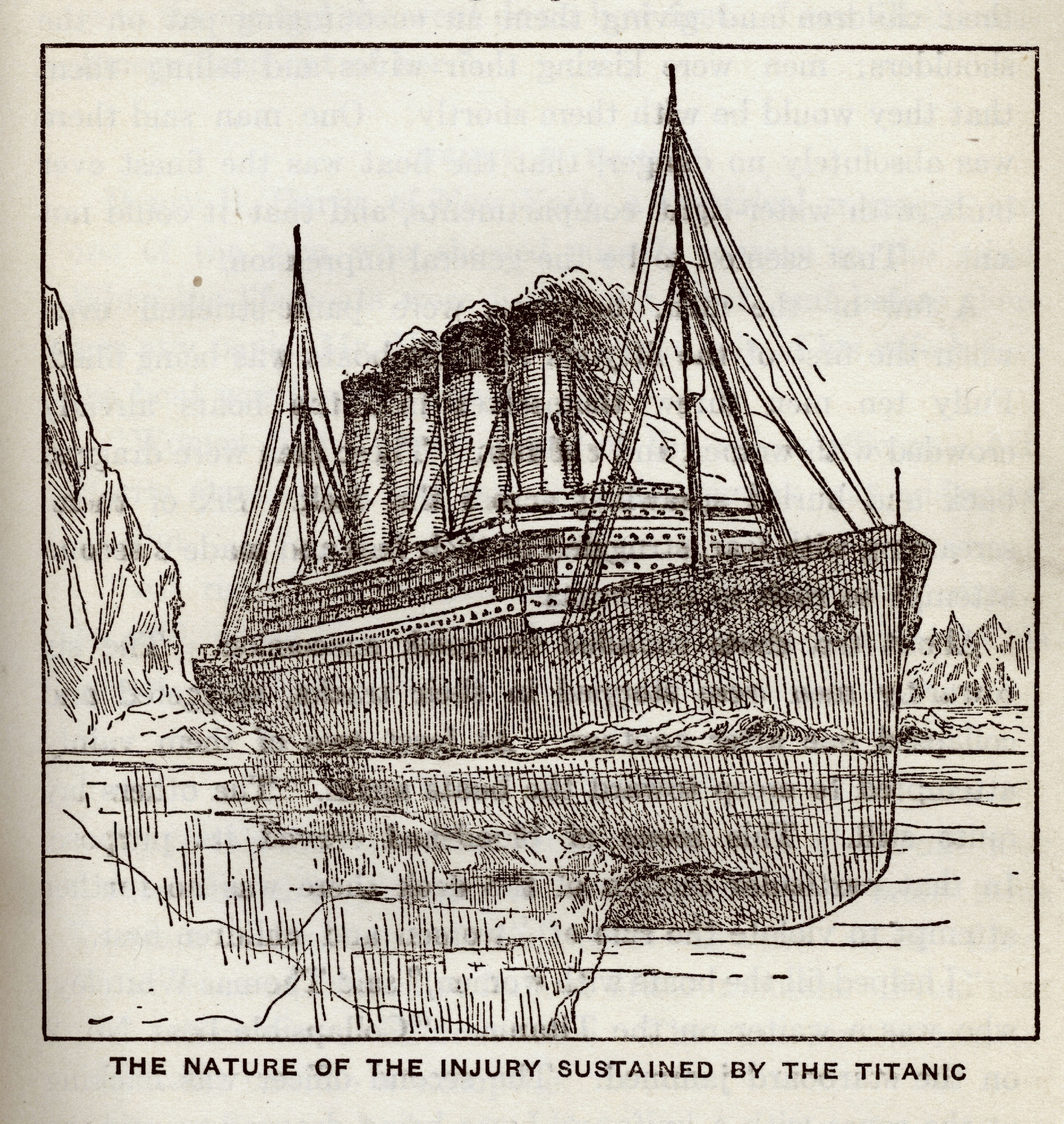

La sécurité est de mise sur le Titanic avec une coque à double fond et 16 compartiments étanches. La fermeture des portes étanches s’effectue depuis la passerelle par commande électrique. Le navire peut continuer à flotter avec 2 compartiments principaux envahis.

Tous les organes majeurs (chaufferies, machines, turbine) sont placés dans des compartiments indépendants. En cas de voie d’eau, 5 pompes de ballast, en liaison avec 3 pompes de cale ont une capacité d’évacuation de 400 tonnes d’eau à l’heure. Par ailleurs, des détecteurs de fumée et de chaleur ont été installés dans tous les locaux névralgiques directement reliés à un centre de sécurité capable d’intervenir dans les plus brefs délais.

Côté propulsion, le Titanic possède 3 immenses hélices mues par des moteurs à vapeur développant 46 000 chevaux pour une vitesse de croisière d’environ 22,5 nœuds (environ 42 km/h). La vapeur est fournie par 29 chaudières et 159 foyers.

L’énergie électrique (10 000 ampoules, sans compter les appareils culinaires, le chauffage, le système de réfrigération et d’aération !) qui dépasse celle consommée par une ville moyenne de l’époque est fournie par 4 dynamos d’une puissance de 400 kilowatts.

Le Titanic dispose également d’une installation téléphonique moderne utile pour les passagers (les cabines de luxe peuvent ainsi entrer en communication avec le bar, le restaurant) et pour l’équipage (le mécanicien-chef a la possibilité d’entrer en liaison avec la salle des machines et avec chacune des 6 chaufferies situées dans des compartiments étanches).

Pour communiquer avec la terre, le paquebot possède une installation TSF (Télégraphie Sans Fil) de grande puissance. Il est équipé de 2 grands mâts de 62 mètres de haut qui portent les antennes utilisées pour la transmission des messages radio.

Il semble par ailleurs offrir une grande sécurité de navigation : équipements « dernier cri » (compas, table traçante…), et dispose d’un appareil de détection acoustique d’obstacles immergés.

Le Titanic face à son destin

Le grand départ

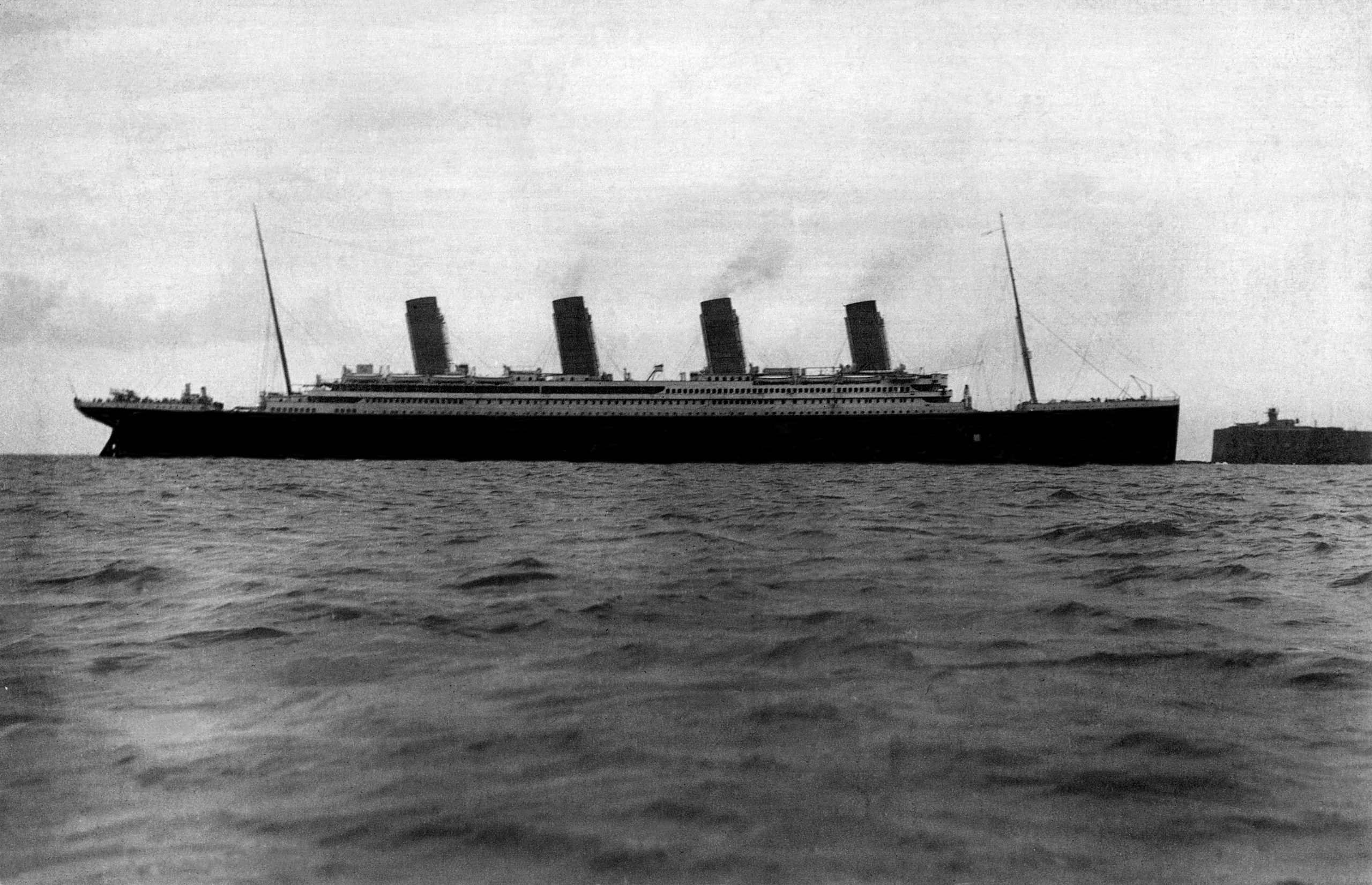

Le 4 avril 1912, dans le port de Southampton, l’équipage du Titanic achève les derniers préparatifs avant le grand départ prévu le 10 avril.

Côté provisions : 34 000 kilos de viande, 7 000 laitues, 40 tonnes de pommes de terre, 6 810 litres de lait, 36 000 oranges et 20 000 bouteilles de bière sont embarqués. De grandes quantités de vaisselle, couverts, verrerie sont également prévues : 12 000 assiettes plates, 2 500 carafes à eau, 8 000 fourchettes, 1 200 plats à pudding… ! Côté linge, on embarque 6 000 nappes, 25 000 serviettes de toilette et 45 000 serviettes de tables…

Le Titanic est si imposant que les réserves de charbon de 3 bateaux sont nécessaires pour le voyage, soit 13 000 m3 répartis dans 12 soutes. Il consomme en effet 1,5 kg de charbon pour chaque mètre parcouru.

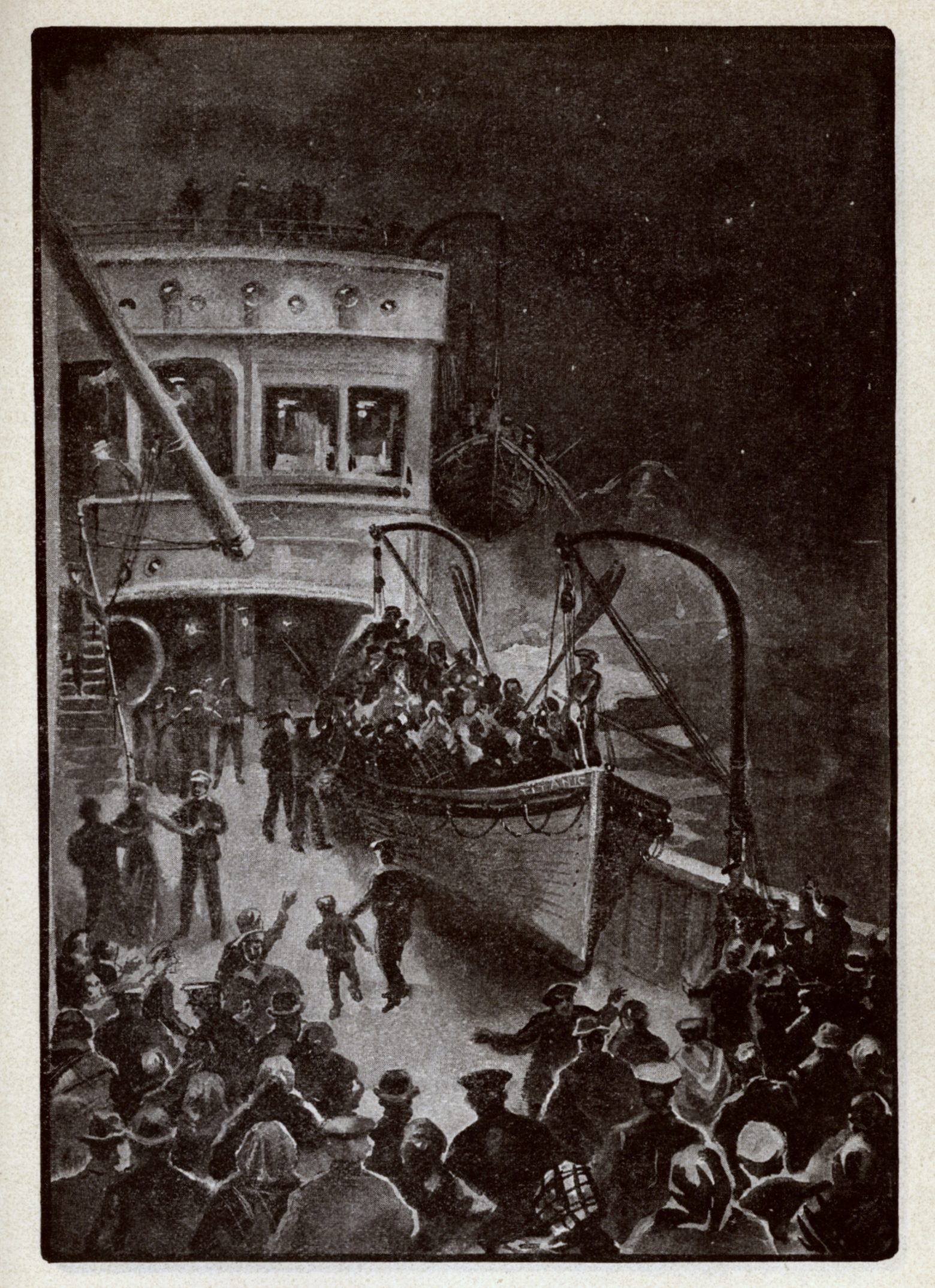

Le Titanic a la capacité d’embarquer 2 435 passagers et 885 hommes d’équipage (3 320 personnes au total) mais « seulement » 2 201 personnes (1 316 passagers et 885 hommes d’équipage) prennent place à bord du paquebot.

Le 10 avril, vers 10h, les premiers passagers montent à bord du paquebot.

Ils sont répartis sur différents niveaux selon qu’ils sont en 1re, 2e ou 3e classes : chaque classe possède sa propre passerelle et des ponts séparés. Il faut rappeler qu’en 1912, le monde était divisé en classes sociales nettement partagées en fonction du milieu d’origine, de la fortune et de l’éducation reçue.

Le bateau est luxueux et sa décoration raffinée. Les 4 suites royales offrent de somptueux aménagements. Chaque suite comporte ainsi un salon, 2 chambres à coucher, 2 garde-robes, une salle de bains avec toilettes attenantes.

Les passagers de 1re classe composés d’aristocrates et de personnes fortunées disposent d’un gymnase, d’un bain turc, d’une piscine, de cafés et d’un fumoir (réservé aux hommes).

Les femmes se rendent dans le salon de lecture et de correspondance. Deux salons de coiffure (l’un en 1re classe et l’autre en 2e) sont également accessibles : les passagers peuvent également y acheter des souvenirs de voyages tels que des cartes postales, des fanions…

Pour se rendre dans la vaste salle à manger (30 mètres de longueur) richement décorée avec des alcôves et des fenêtres à vitraux, les passagers de 1re classe empruntent un grand escalier de style Art nouveau, surmonté d’un dôme en verre…

Les passagers de 2e classe, où l’on compte des professeurs et des commerçants, disposent d’installations comparables à celles de la 1re classe sur d’autres paquebots.

Les repas servis aux passagers de 2e classe sont d’ailleurs préparés dans les mêmes cuisines que ceux des passagers de 1re classe !

Les passagers 3e classe sont le plus souvent des émigrants européens partis chercher fortune dans le Nouveau Monde. À bord du Titanic, ils voyagent dans de meilleures conditions que sur la plupart des autres paquebots.

Bien que cantonnés dans les parties basses du navire, ils logent dans des compartiments de 4 à 6 couchettes (à la place des dortoirs traditionnels) et disposent d’une salle à manger où leur sont servis 4 repas par jour (sur les autres bateaux, ils doivent emmener leur nourriture). Ils disposent également d’un salon commun et d’un fumoir.

Un passager déboursera un minimum de 40 dollars pour une couchette dans une cabine de 3e classe, 65 dollars en deuxième et 125 en première. Les cabines de luxe et les suites atteignent des prix fabuleux. Ainsi, un appartement avec 3 ou 4 domestiques coûte 4 500 dollars.

Le Titanic appareille le 10 avril pour son voyage inaugural à destination de New York. Il effectue auparavant 2 escales à Cherbourg en France et à Queenstown en Irlande.

L’escale à Cherbourg

À Cherbourg, il mouille en grande rade le 10 avril entre 18h35 et 20h10. Vingt-quatre passagers sont débarqués. Le Titanic embarque 281 passagers. Ils sont transportés jusqu’au paquebot via les transbordeurs Nomadic (réservé aux 151 passagers de 1re classe et aux 28 passagers de 2e classe) et Traffic (102 passagers de 3e classe, sacs postaux et bagages).