Interview

Quel est votre parcours professionnel ?

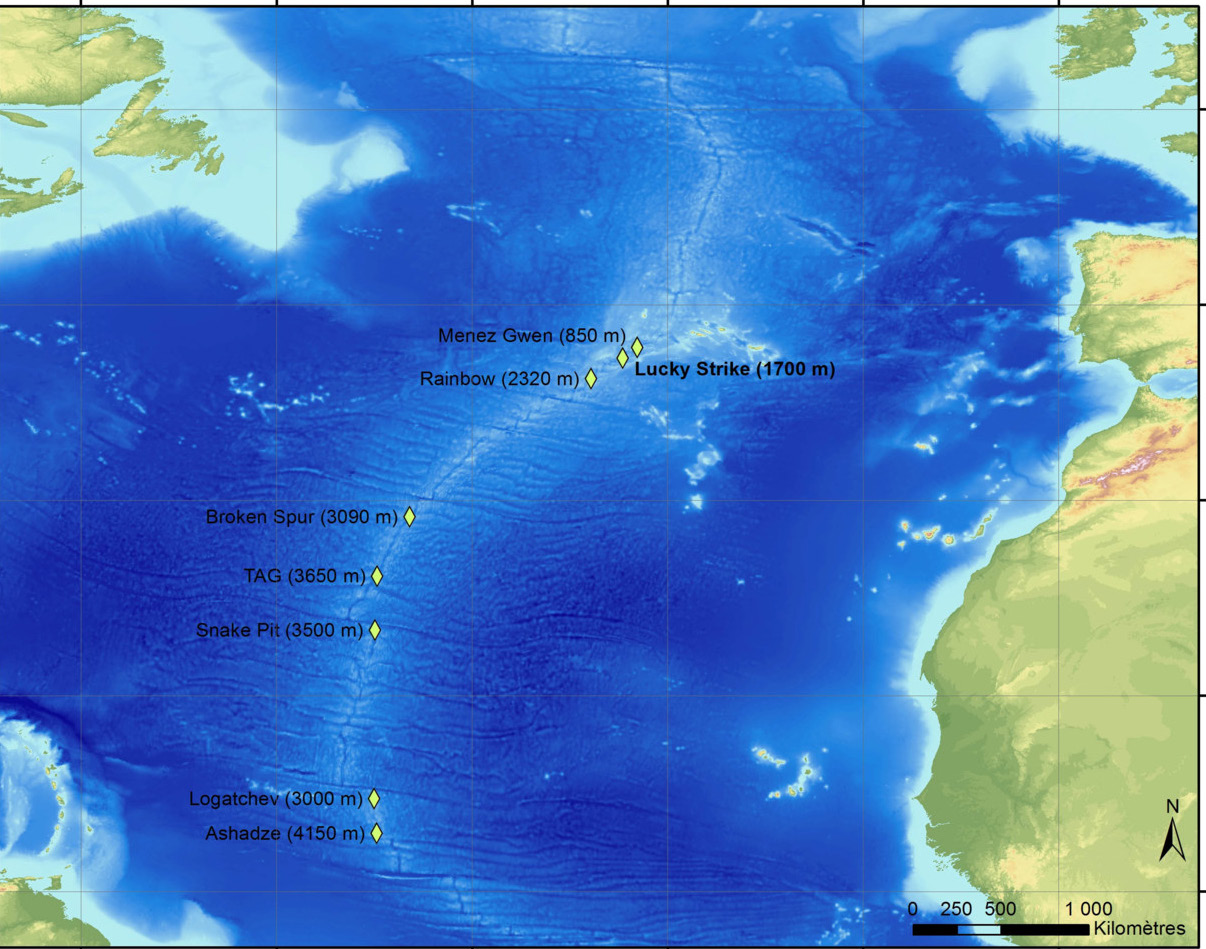

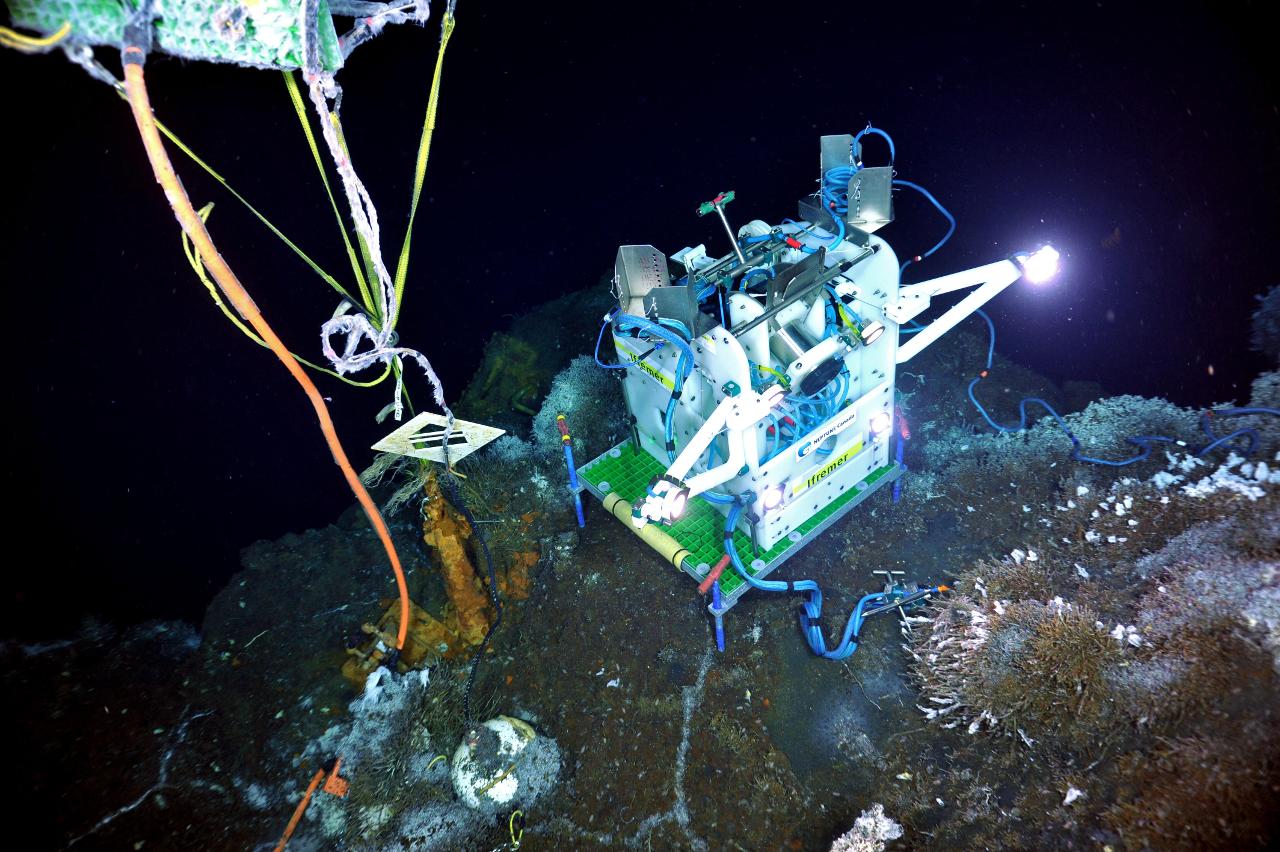

Après mes post-docs et en attendant un poste, j’ai lancé ma petite entreprise EcoceanS de communication et vulgarisation scientifique, puis j’ai occupé le poste de coordonnatrice de l’Institut des Sciences de l’Environnement à Montréal. Depuis 2002, je suis chercheure à l’Ifremer. J’ai été responsable du Laboratoire Environnement Profond de 2012 à 2018 et je coordonne présentement un projet européen (DEEP REST) sur la conservation et la restauration des écosystèmes marins profonds menacés par l’exploitation minière.

Quel est votre métier aujourd’hui ?

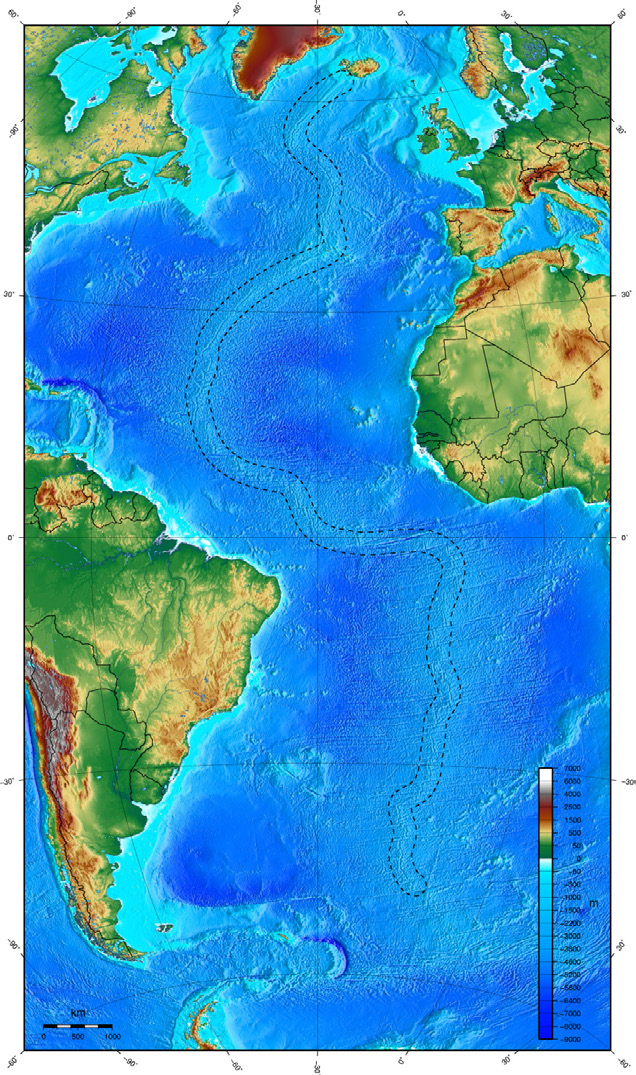

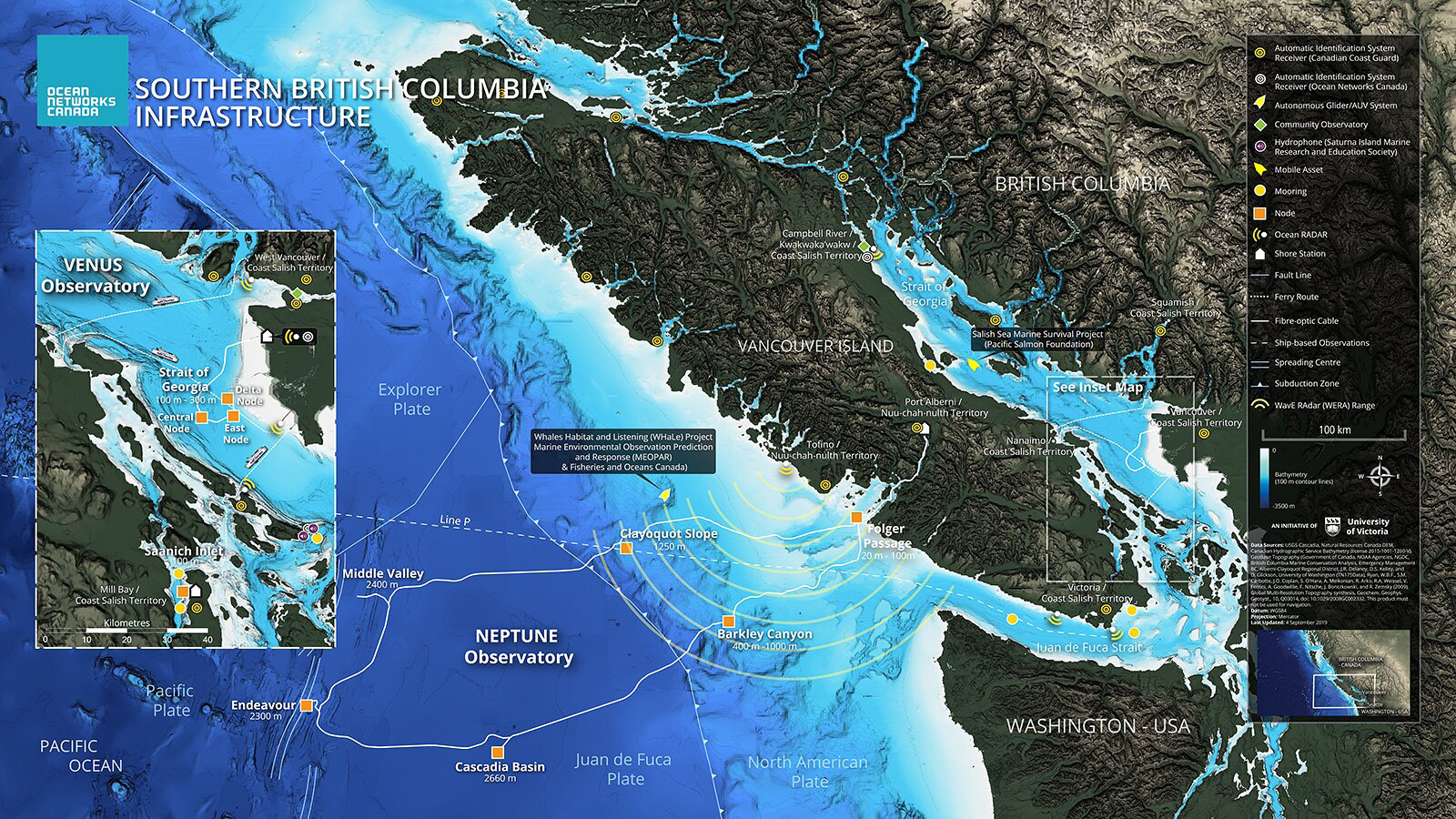

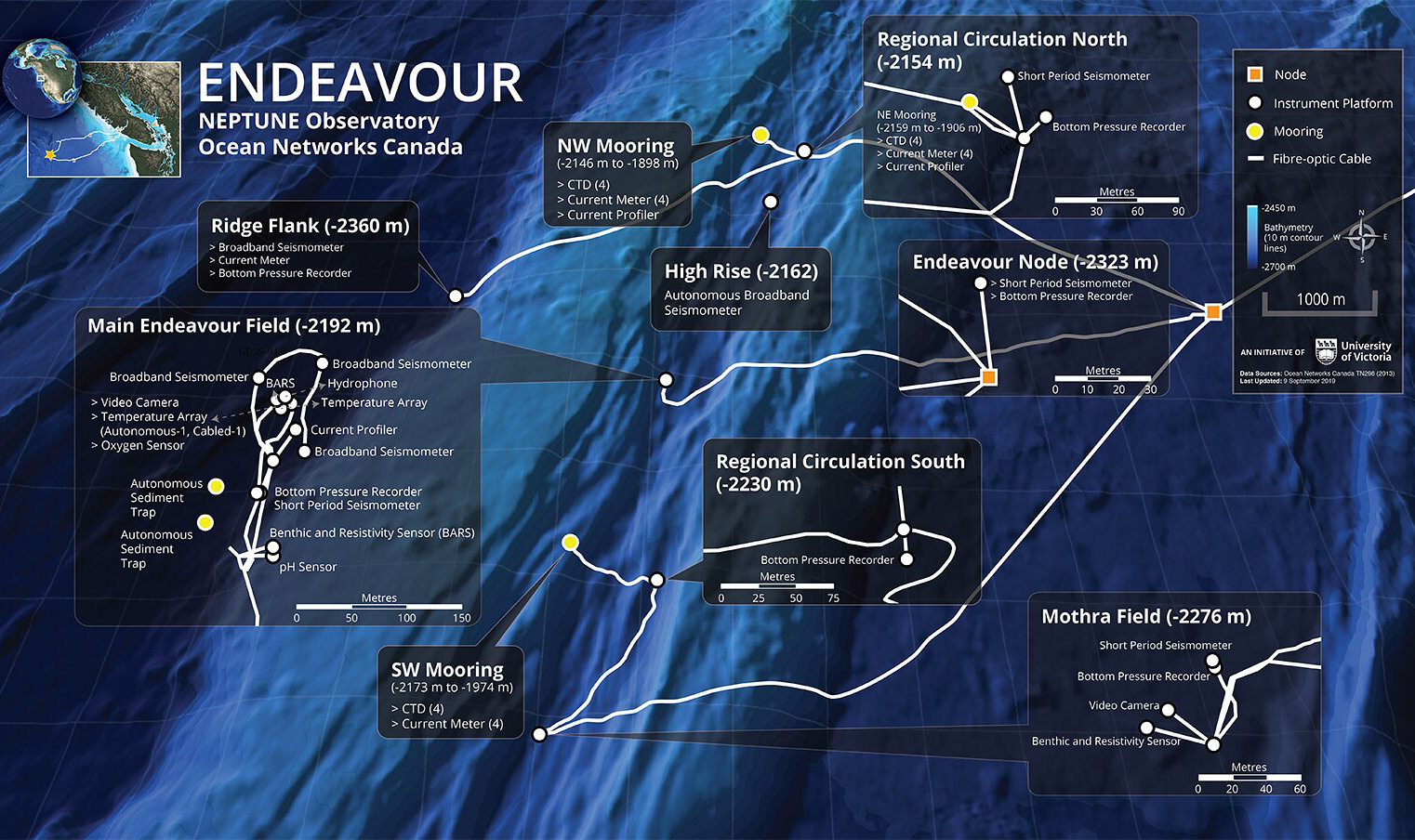

Je suis chercheure en écologie benthique, spécialiste de la faune qui vit autour des sources hydrothermales, dans les grandes profondeurs océaniques. J’essaie de recenser les espèces qui y vivent, de comprendre quels habitats elles occupent en termes de température, de chimie et de courants et d’analyser comment ces écosystèmes fonctionnent et comment ils évoluent au cours du temps. J’essaie de voir aussi quels pourraient être les impacts d’une exploitation minière sur ces écosystèmes. J’encadre plusieurs étudiants et je participe à des campagnes océanographiques avec engins submersibles tous les ans. Je suis fortement impliquée dans des projets de vulgarisation scientifique avec une forte inflexion pour des projets « art & science » au cours des dernières années, notamment avec la co-création des pièces de théâtre DONVOR et SPLUJ et d’ateliers à destination des étudiants en collaboration avec Teatr PIBA.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à l’exploration marine et aux moyens techniques pour les réaliser ?

C’est un embarquement sur un navire de recherche dans le cadre d’un cours d’océanographie expérimentale en 1991 qui m’a donné la piqûre… Ensuite j’ai cherché un sujet de thèse qui m’amènerait à travailler en haute mer et j’ai déniché une thèse sur les environnements marins profonds ! Et depuis, je ne les ai plus quittés !

Pouvez-vous nous raconter une anecdote en lien avec l’une de vos expériences/missions ?

Lors d’une de mes plongées en sous-marin habité, il y a eu un « black out » au fond, plus d’énergie, plus de projecteurs, rien … Après avoir tenté de redémarrer le tout, le pilote a appelé les opérateurs en surface pour savoir quoi faire… Ça n’a duré que quelques minutes mais c’était impressionnant.