- Jacques ROUGERIE, l’Architecte de la Mer

- Une jeunesse bercée par les récits d’exploration

- Une vocation en marche : « Habiter la mer »

- Les bâtiments à vocation culturelle

- Les vaisseaux pour explorer l’Océan

- Les maisons sous-marines : intégrer l’homme au milieu

- Expérimenter pour mieux partager

- De la mer à l’espace

- Fondation Jacques Rougerie

- Projet SeaOrbiter

- Suggestions de lectures de nos documentalistes

Architecte marin et sous-marin qui fonde ses recherches et ses réalisations sur une architecture bionique reposant sur le biomimétisme et le développement durable.

Jacques ROUGERIE est né à Paris le 11 juillet 1945 d’une mère professeur de mathématiques et d’un père biogéographe.

Une jeunesse bercée par les récits d’exploration

Jacques ROUGERIE passe les onze premières années de sa vie en Côte d’Ivoire où il a la chance de côtoyer un ami érudit de son père : Théodore MONOD qui est à la fois botaniste, zoologiste, géologue, archéologue et géographe.

Théodore MONOD a l’opportunité de participer, à l’invitation d’Auguste PICCARD, aux plongées d’essais du bathyscaphe FNRS II entre 1948 et 1954 dont il tire le récit « Bathyfolages, plongées profondes, 1948-1954 ».

À l’âge de 11 ans, Jacques ROUGERIE assiste, avec son père, à la projection du film « Le monde du silence », réalisé par Louis MALLE et Jacques-Yves COUSTEAU. C’est, pour lui, un bouleversement et un choc qui scelle son destin…

Il se passionne également, dès son plus jeune âge, pour les récits de science-fiction écrits par Jules VERNE (« Vingt mille lieues sous les mers »…), Isaac ASIMOV (« Les Robots »…) ou Arthur Charles CLARKE (« 2001, L’Odyssée de l’espace »…). Trois auteurs qui inventent des mondes nouveaux et futuristes (parfois en lien avec l’Océan).

Une vocation en marche : « Habiter la mer »

De 1964 à 1969 Jacques ROUGERIE se forme au métier d’architecte à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (Paris) dans la lignée d’Auguste PERRET, architecte français spécialiste du béton armé.

De 1965 à 1967, il intègre l’École des Arts et Métiers de Paris-Jean PROUVE- dans la spécialité « Technique de construction ». Puis de 1971 à 1973, il prépare une thèse à l’Université de Vincennes qu’il soutient en 1972.

Entre 1970 et 1973, parallèlement à sa formation d’architecte, Jacques ROUGERIE assiste à des séminaires à l’Institut d’Océanographie de Paris.

En 1972, il devient architecte diplômé par le Gouvernement (Architecte DPLG) et fonde sa propre agence d’architecture : Jacques Rougerie Architecte.

Il souhaite élaborer une nouvelle architecture en se détachant des références traditionnelles, avec la philosophie qui l’anime depuis toujours : « Habiter la mer ». Il se consacre alors à des projets liés au monde marin basés sur une architecture spécifique et originale.

Jacques ROUGERIE parcourt le monde à la recherche des dernières technologies offshore. Il s’intéresse de près à la bionique (construire en s’inspirant de la nature) et étudie les populations proches du monde marin, ayant toujours à l’esprit la nécessité d’intégrer l’Homme au cœur de son environnement naturel et culturel.

En 1974, Jacques ROUGERIE fonde le Centre d’Architecture de la Mer (CAM) qui réunit une équipe pluridisciplinaire dans laquelle un ingénieur, un biologiste, un agronome, un économiste, un océanographe et un sociologue travaillent en collaboration avec les architectes.

Le CAM est alors spécialisé dans des projets d’aménagement et d’architecture adaptés à tous les milieux aquatiques et ayant, de ce fait, plusieurs vocations : agricole, touristique, culturelle, scientifique, industrielle. L’objectif du groupe est basé sur une certaine conception de la vie de l’homme en mer.

Bientôt, une nouvelle race d’hommes, à l’esprit pionnier, vivra en harmonie avec les milieux océaniques ; nous souhaitons que ses limites physiologiques soient peu à peu repoussées pour lui permettre de s’intégrer plus intimement à ce milieu.

Par ailleurs, de 1976 à 1997, il enseigne l’architecture dans de nombreux établissements prestigieux : École Spéciale d’Architecture, Université d’Architecture de TOKYO, École d’Architecture PARIS-TOLBIAC, PARIS-LA SEINE.

Depuis 1995, Jacques ROUGERIE est Professeur Honoris Causa à l’Université d’Architecture de TOKYO.

Les bâtiments à vocation culturelle

Jacques ROUGERIE remporte de nombreux concours nationaux et internationaux et réalise plusieurs centres dédiés à la mer comme le Pavillon de la mer d’Osaka-Kobe (Japon), Nausicaa à Boulogne-sur-Mer ou encore Océanopolis à Brest. Et plus récemment l’éco-musée de Moorea (Polynésie française) et la piscine de Blois Agl’Eau.

Le Cotentin, situé au nord du département de la Manche, voit aussi apparaître des bâtiments ou des aquariums signés Jacques ROUGERIE :

- En 1986 : l’Institut de formation et de recherche en sciences et techniques de la mer (Intechmer) sur le site de Collignon-Tourlaville en bordure de mer, face à l’île Pelée.

- En 2002 : l’Aquarium Abyssal de La Cité de la Mer, le plus grand aquarium d’Europe, d’une hauteur de 11 mètres.

- En 2003 : le centre aquatique de la ville d’Équeurdreville-Hainneville.

Les vaisseaux pour explorer l’Océan

Jacques ROUGERIE imagine également de nombreux navires d’exploration tels que Pharaon, Archipelago, Ushuaia, Aquascope, La Pérouse et Seascope.

Davantage vaisseaux que bateaux, toutes ces réalisations ou projets d’un idéal : celui d’une harmonie retrouvée entre les hommes et les créatures marines, d’un monde où les hommes rendraient les armes devant tant de beauté, d’un monde où les hommes arrêteraient leur course effrénée pour, l’espace d’un instant, écouter le souffle puissant de l’océan.

Le 26 juin 1982, l’Aquaspace est baptisé dans le port d’Antibes. Ce trimaran en aluminium de 20 mètres de long et de 8 mètres de large à coque transparente permet à 18 personnes maximum d’observer la faune et de la flore sous-marines. C’est également un outil au service de la recherche et du cinéma.

L’Aquaspace souhaitait contribuer à un changement de regard. Grâce à lui, nos paupières se dessillent et l’océan se dévoile.

En 1985, Jacques ROUGERIE, à bord de l’Aquaspace, dérive dans l’Atlantique pour suivre la migration des baleines, entre La Rochelle et Miami. Il initie également, en compagnie du cosmonaute Jean-Loup CHRÉTIEN et du comédien Pierre RICHARD, une expédition au cours de laquelle sera réalisé le film « L’Œil des mers ».

Les maisons sous-marines : intégrer l’homme au milieu

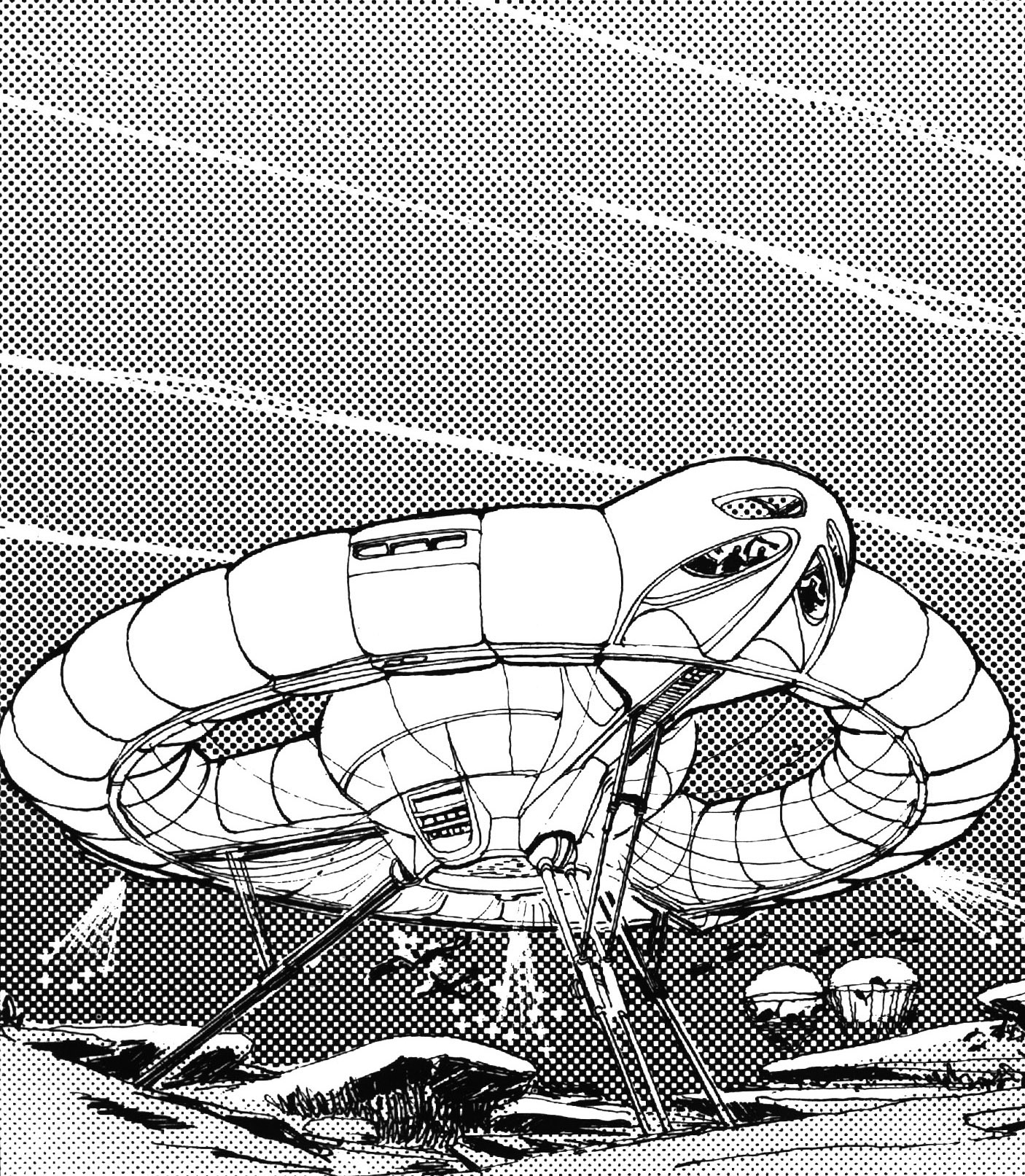

Fasciné par les maisons sous-marines qui voient le jour dans les océans du monde entier (Sealab, Précontinent…), Jacques ROUGERIE dessine ses premiers projets dès 1967. Il y applique ses idées d’architecture bionique, s’inspirant des formes de vie marines, animales ou végétales

Jacques ROUGERIE et Édith VIGNES, co-auteur du livre Habiter la mer publié en 1976, sont convaincus que « l’océan réglera le destin de la Terre », et que l’humain issu des eaux primitives effectuera un retour aux sources, un retour à la mer.

Désireux de réconcilier la planète et les humains, Jacques ROUGERIE imagine une « civilisation des Mériens ». Il s’agit, entre autres, d’une organisation qui comporte l’aménagement des fonds marins, gérés en vue de la sauvegarde de leur faune et de leur flore. L’exploitation contrôlée du milieu contribue davantage à la production alimentaire mondiale. Il conçoit une stratégie qui permet de considérer l’espace marin comme un nouveau territoire à la portée de tous.

Il ne s’agit pas d’une forme d’utopie mais d’une réflexion prospective étayée par des technologies existantes. Je pousse mes concepts architecturaux le plus loin possible pour progressivement donner corps et réalité à mes rêves.

En 1975, il conceptualise une base sous-marine abritant des engins d’intervention qui opèrent dans les chantiers sous-marins. Pouvant être installé jusqu’à 1 000 mètres de profondeur, ce Centre industriel mobile (projet) peut accueillir 30 à 50 personnes.

Autre base mobile, le Centre biologique est élaboré pour des équipes scientifiques pluridisciplinaires et destiné à prospecter et à aménager des domaines sous-marins.

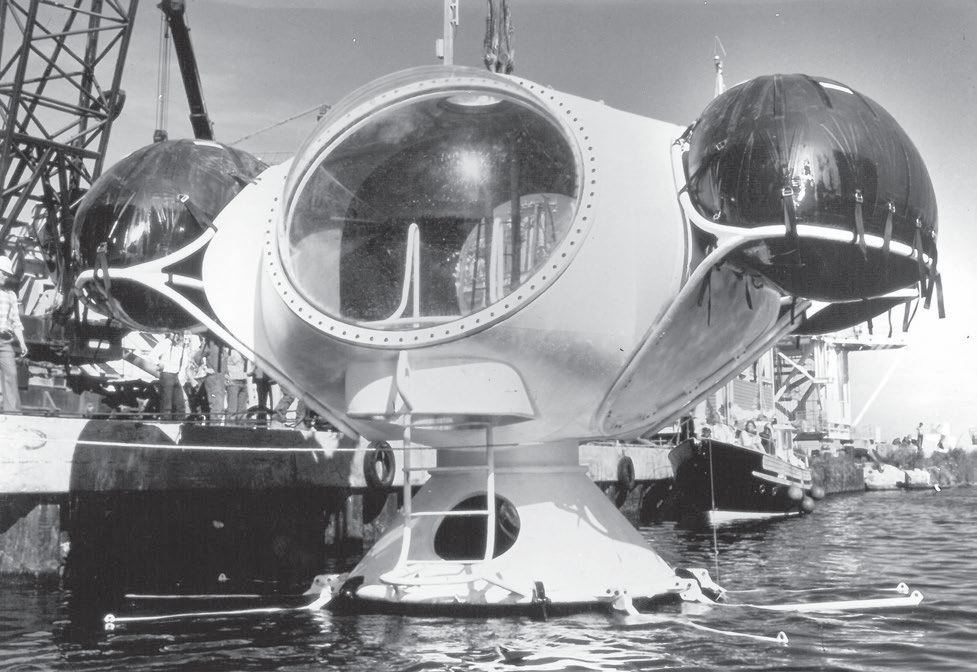

Inspiré par le squelette des radiolaires et la souplesse des méduses, Jacques ROUGERIE imagine en 1976 un habitat-laboratoire sous-marin semi-mobile. Ce sera Galathée.

Le 4 août 1977, Galathée est mis à l’eau au large d’Ouistreham (Calvados). Pouvant être immergée avec un lest jusqu’à 60 mètres de profondeur, cette maison sous-marine peut accueillir 4 à 5 scientifiques et techniciens pendant 1 à 3 mois.

Avec Galathée, pour la première fois, une maison sous-marine n’était pas posée sur le fond et s’intégrait parfaitement à un environnement en trois dimensions. Elle donnait enfin aux hommes et aux femmes appelés à travailler sous la mer un cadre de vie spécifique, créant une osmose entre l’extérieur et l’intérieur.

Galathée est aujourd’hui exposée dans le port d’Osaka (Japon), au sein du Pavillon de la mer dessiné par Jacques ROUGERIE.

Capable de concilier séjour subaquatique et qualité de vie, Galathée ouvre la voie à d’autres réalisations.

En mars 1978, l’abri sous-marin Aquabulle est mis à l’eau. Grâce à une réserve d’air permanente, Aquabulle sert de cellule de décompression pour 3 personnes mais également d’observatoire pour des activités professionnelles ou touristiques.

En 1981, plusieurs Aquabulles sont installés dans la baie de Portoccio (Corse) où douze enfants de 6 à 12 ans ont la chance de séjourner quelques heures.

Créée pour servir de base scientifique, la maison sous-marine Hippocampe est immergée au large de Marseille en décembre 1981.

Elle est expérimentée pendant 3 jours par Jacques ROUGERIE et Bernard GARDETTE, Directeur scientifique de la COMEX, dans le cadre d’une opération de démonstration industrielle offshore.

Un véritable projet de village sous-marin pour les enfants, L’Étoile des Embiez, est imaginé en 1986 à la demande de Paul RICARD, fondateur de l’institut océanographique Paul Ricard sur l’île des Embiez (Méditerranée).

Cependant, pour des raisons administratives et juridiques (emmener des enfants sous la mer), le projet ne sera pas concrétisé.

En 1998, Jacques ROUGERIE réalise le prototype d’Ocean Observer, un laboratoire sous-marin, dérivant au grès des vents et des courants permettant l’observation de la faune sous-marine par 2 océanautes.

Expérimenter pour mieux partager

Homme de sciences et architecte, Jacques ROUGERIE est avant tout un passionné de l’aventure humaine.

Physiquement et intellectuellement, j’ai besoin de vivre ce que j’imagine, pour améliorer toujours plus les structures que je conçois.

Durant l’été 1992, il rend ainsi visite à Richard PRESLEY, ingénieur à la NASA qui tente de battre le record du monde du temps passé sous la mer.

Confiné à bord de l’habitat sous-marin Chalupa Resarch Lab, à 30 mètres de profondeur (au large de Key Largo, Floride), Richard PRESLEY réussit son pari en passant 69 jours et 19 mn sous la mer : un record validé par le Guiness Book.

De la mer à l’espace

La meilleure façon pour un spationaute de se préparer à une expédition dans l’espace est de s’immerger. En effet, les simulations effectuées en immersion sont celles qui imitent le mieux les conditions d’apesanteur. Passionné par la vie dans l’espace, Jacques ROUGERIE s’attache à réaliser des habitats sous-marins pouvant servir de base d’entraînement pour des spationautes.

D’ici à la fin du XXIe siècle, l’homme connaîtra une réelle intégration au monde marin, comme au monde de l’espace où des colonies verront le jour. La mer est l’antichambre des mondes prochains, des connaissances à venir, des odyssées promises ; le sas où le terrien doit revêtir sa combinaison de rêve, d’espoir et d’aventure.

En 1973, à la demande de la NOAA (Agence d’observation océanique et atmosphérique américaine) et de la NASA (Agence spatiale américaine), Jacques ROUGERIE imagine un Village sous-marin adapté aux missions d’entraînement des spationautes.

Installé entre 30 et 40 mètres de profondeur aux îles Vierges (mer des Caraïbes), il peut accueillir entre 50 et 250 océanautes. Son architecture est adaptée à l’étude et à la gestion subaquatique, notamment dans le développement des techniques d’aquaculture en pleine mer.

Le 24 novembre 1988, un dialogue insolite a lieu entre Jacques ROUGERIE, immergé dans l’Aquaspace en Méditerranée, et le spationaute Jean-Loup CHRÉTIEN en mission à bord de la station MIR. Ils échangent leurs impressions et confrontent leurs expériences, en direct au journal télévisé de 20h00 sur TF1 !

Jean-Loup Chrétien était passionné par la mer, fan d’Éric Tabarly ; moi j’étais fasciné par l’espace et fan de Neil Armstrong.

En 1989, l’opération Aqualab, qui devait être réalisée en collaboration avec Henri-Germain DELAUZE (Président directeur général de la COMEX), le groupe audiovisuel japonais NHK et l’Institut océanographique nippon JAMSTEC, est imaginée pour prolonger les expériences de Scott CARPENTER, le premier spationaute à avoir vécu dans la maison sous-marine américaine SeaLab II.

En 1993, Jacques ROUGERIE fonde l’association ESPACE MER avec ses amis, l’astronaute Jean Loup CHRÉTIEN et l’avocat Jean Marie JOB.

L’objectif d’ESPACE MER est de développer des projets éducatifs et scientifiques pour les futures générations, liés au développement durable et à la recherche pour l’implantation humaine en milieux sous-marins. Ce réseau met en relation de nombreux aventuriers, ingénieurs et scientifiques qui viennent de France et de l’étranger (Japon, Russie…)./

Depuis 2003, Jacques ROUGERIE participe au projet NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations), un programme qui se déroule dans l’habitat sous-marin Aquarius, situé à 19 mètres de profondeur, au large de Key Largo (Floride), et qui permet aux spationautes de simuler les conditions spécifiques de l’apesanteur.

Ainsi, en 2004, lors de NEEMO 7, Jacques ROUGERIE et son équipe s’entraînent dans l’habitat Aquarius afin de préparer les expérimentations embarquées à bord du SeaOrbiter, son nouveau projet.

Enfin en 2008, il imagine Seaspace, un nouvel habitat adapté aussi bien aux missions sous-marines que spatiales : une tentative grandeur nature pour se rapprocher des conditions de vie dans l’espace, avec en vue de véritables vols spatiaux.

Fondation Jacques Rougerie

Le 25 juin 2008, Jacques ROUGERIE est élu membre de la section d’Architecture à l’Académie des Beaux-Arts de Paris.

En 2009, sous l’égide de l’Institut de France, il crée la Fondation Jacques Rougerie, une évolution de l’association Espace Mer.

Présidée par le Prince ALBERT II de Monaco, cette fondation a pour objectif de sensibiliser la jeune génération (architectes, designers, ingénieurs, artistes et urbanistes…) aux enjeux de la préservation de l’environnement naturel en apportant une aide financière et matérielle nécessaire à la réalisation de projets architecturaux adaptés.

Elle met en place, entre autres, un Concours International d’Architecture qui encourage des visions originales du monde de demain et récompense des concepts innovants au travers de prix dont 2 sont consacrés à l’Océan :

- Architecture, Design et Technologie pour la Mer

- Architecture et Problématique de la Montée du Niveau des Océans

- Innovation et Architecture pour l’Espace

Ces projets architecturaux contribuent à l’intégration de la mer et de l’espace dans le développement de la société grâce à des matériaux innovants, des techniques et des avancées fondamentales en terme de conception, d’élaboration, d’économie en matière d’énergie ou de ressources naturelles, de recyclabilité…

Projet SeaOrbiter

La Fondation Jacques Rougerie participe également à la réalisation du SeaOrbiter : un projet qui synthétise 30 ans de recherches en lien avec l’architecture bionique. Ce vaisseau d’exploration et laboratoire scientifique est dédié à la découverte du monde sous-marin et à l’éducation au développement durable.

« Dans cette bataille pour l’éducation au développement durable appliqué à l’océan et, par extension, à la planète, le pouvoir de sensibilisation, de communication et de séduction de SeaOrbiter sera un atout majeur pour les gouvernants de demain et l’émergence d’un nouveau mode de fonctionnement entre le vaisseau Mer (mère) et ses éphémères- mais ô combien turbulents passagers. »

À la fois maison sous-marine mobile, plate-forme scientifique, base sous-marine permettant le déploiement d’engins d’exploration sous-marins, laboratoire et simulateur spatial, SeaOrbiter s’inscrit dans la lignée des grandes épopées maritimes.

Les conditions de vie dans le simulateur de SeaOrbiter sont similaires aux conditions de vie confinées d’un module spatial. Les spationautes de l’ESA (Agence Spatiale Européenne) et de la NASA (agence spatiale américaine) pourront s’y entraîner pour leurs futurs vols de longue durée à destination des astéroïdes ou de la planète Mars.

« La mer offre la base de référence qui permet de préparer le voyage dans l’espace. »

Grâce à ses caractéristiques de dérive lente et de grande autonomie, SeaOrbiter est très respectueux du monde marin. À l’aide d’éoliennes et d’hydroliennes, le vaisseau participe à l’élaboration de nouvelles technologies industrielles innovantes telles les Énergies Marines Renouvelables (EMR).

Les objectifs de la mission SeaOrbiter sont multiples. Outre le fait d’étudier le climat, la biodiversité marine et l’impact de la pollution sur les océans, SeaOrbiter a aussi pour vocation d’améliorer les techniques liées à la santé et au de l’aquaculture et de la fertilisation en mer.

Il s’agit bien de porter un autre regard sur le monde marin, d’améliorer nos connaissances en la matière et de mettre en lumière l’importance des mécanismes océaniques pour le bon fonctionnement de la planète et de son équilibre futur.

En bref, SeaOrbiter c’est :

Une maison sous-marine nomade sans aucun équivalent au monde : Le vaisseau construit en aluminium recyclable, de 51 mètres de haut dont 31 immergés et de 1 000 tonnes, accueille de 18 à 22 personnes sur 12 niveaux dont 6 sous la mer pour des missions de longue durée, supérieure à 6 mois. Il est ravitaillé par des navires de liaison et accède aux ports en relevant sa quille et en utilisant ses ballasts passant à un tirant d’eau de 8 mètres.

Un laboratoire scientifique permanent au cœur des océans : SeaOrbiter accueille des scientifiques pour des programmes de recherche afin d’observer, écouter et étudier 24h sur 24h les océans sur de longues périodes. Cette plate-forme peut également favoriser l’émergence de différentes innovations techniques et biotechnologiques.

| Recherche | Innovations |

|

Relations Océan / Atmosphère

Biodiversité marine

Pollution marine

|

Santé

Industrie

Alimentation

|

À l’automne 2014, grâce à un financement participatif, la construction de la coiffe du SeaOrbiter débute dans les ateliers ACCO (Soudan, Loire-Atlantique). 900 heures de travail sont nécessaires à la fabrication de l’étage supérieur du SeaOrbiter.

Partie émergée du SeaOrbiter, cette coiffe accueillera la vigie, le système de communication et les éoliennes verticales permettant la production d’énergie.

Terminée en juin 2015, la coiffe, surnommé « l’œil » de SeaOrbiter par Jacques ROUGERIE, rejoint la collection de la Grande Galerie des Engins et des Hommes de La Cité de la Mer le 23 mai 2017.

Crédits photos

© Fondation Jacques Rougerie │ La Cité de la Mer, Baptiste ALMODOVAR

Suggestions de lectures de nos documentalistes

Pour approfondir votre curiosité sur Jacques ROUGERIE, les documentalistes de la Médiathèque de La Cité de la Mer vous invitent à venir consulter sur place ou emprunter les ouvrages suivants :

- De Vingt mille lieues sous les mers à SeaOrbiter de Jacques ROUGERIE, ado/adulte

- Les enfants du Capitaine Némo de Jacques ROUGERIE et Hugo VERLOMME, ado/adulte

- Habiter la mer de Jacques ROUGERIE, ado/adulte