Le parcours de Guy SCIARRONE

Pouvez-vous nous présenter votre parcours à l’Ifremer ?

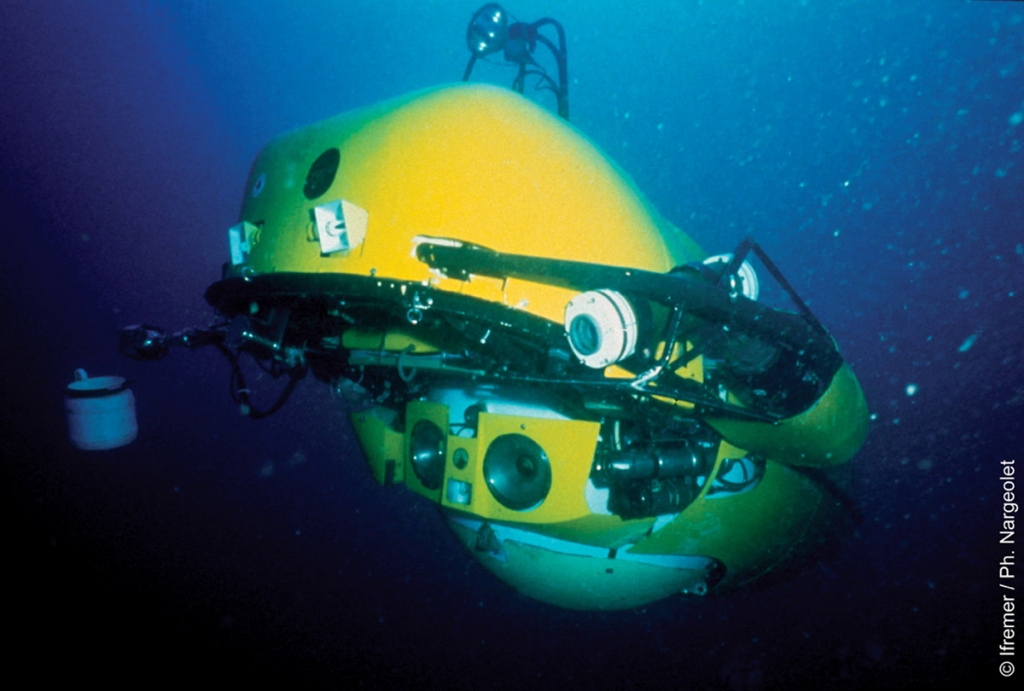

Avant de faire partie de l’équipe opérationnelle de l’engin habité Cyana je suis resté 2 années au département électronique de COMEX. Début 1972, je quitte la COMEX pour rejoindre le CNEXO [ancien Ifremer]. La « Soucoupe Plongeante SP3000 » n’est pas encore opérationnelle, je suis affecté comme technicien électronicien-plongeur et pilote sur cet engin.

La technologie et en particulier les composants électroniques, micro électroniques et les techniques de transmission sont en pleine évolution. D’octobre 1976 à octobre 1979, je retourne en fac afin d’obtenir une maitrise des sciences et techniques en Télécommunications.

Fin 1979 je suis affecté comme ingénieur responsable technique de Cyana, c’est-à-dire Chef pilote et plongeur.

Le GENAVIR est créé courant 1976. Il est chargé de la mise en œuvre et de l’entretien des navires et engins sous-marins. Comme j’ai le « virus » de la plongée en engins habités je choisis de rester dans les équipes opérationnelles. Mais j’ai encore la possibilité durant 2 années de réintégrer le CNEXO.

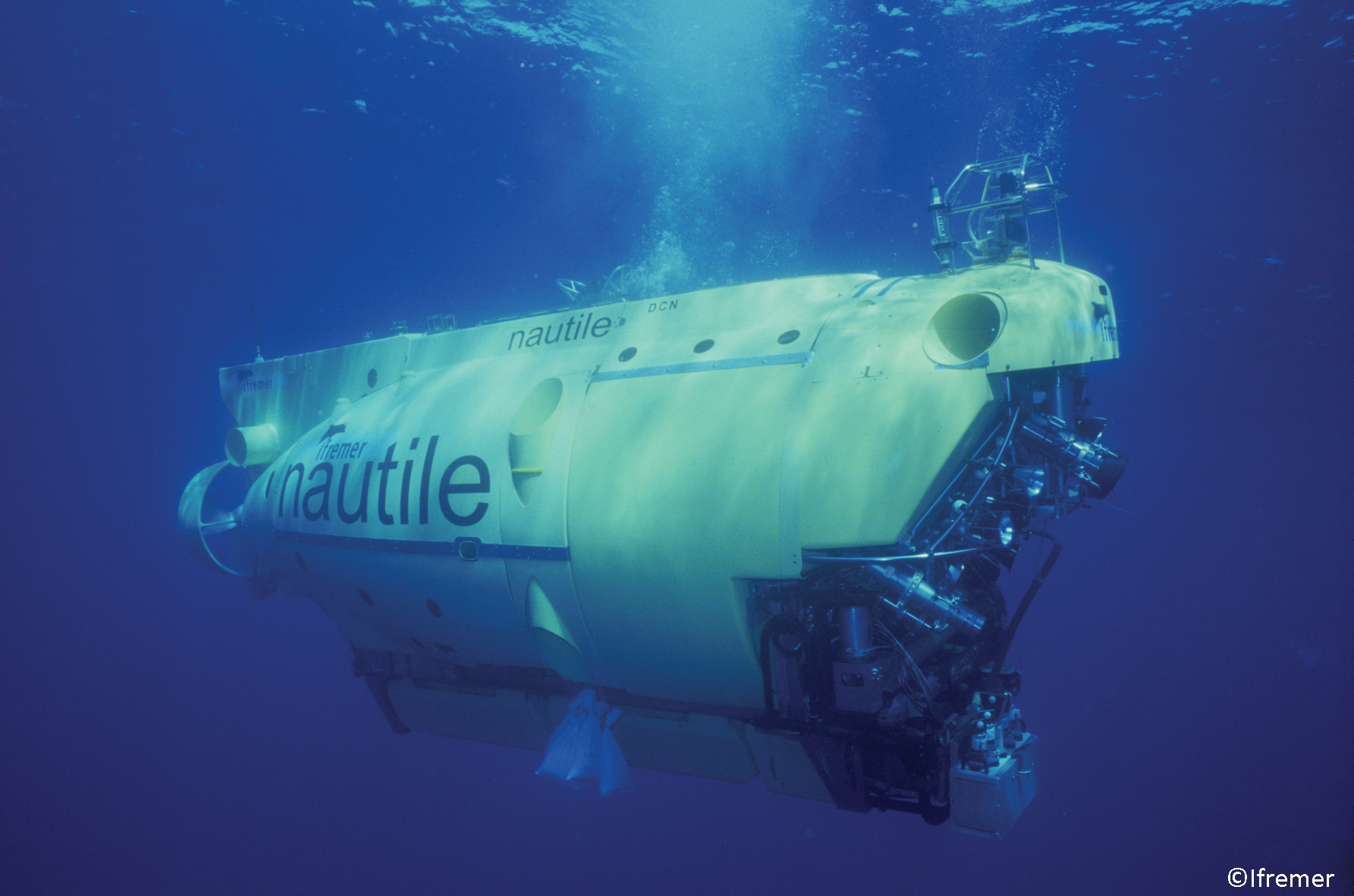

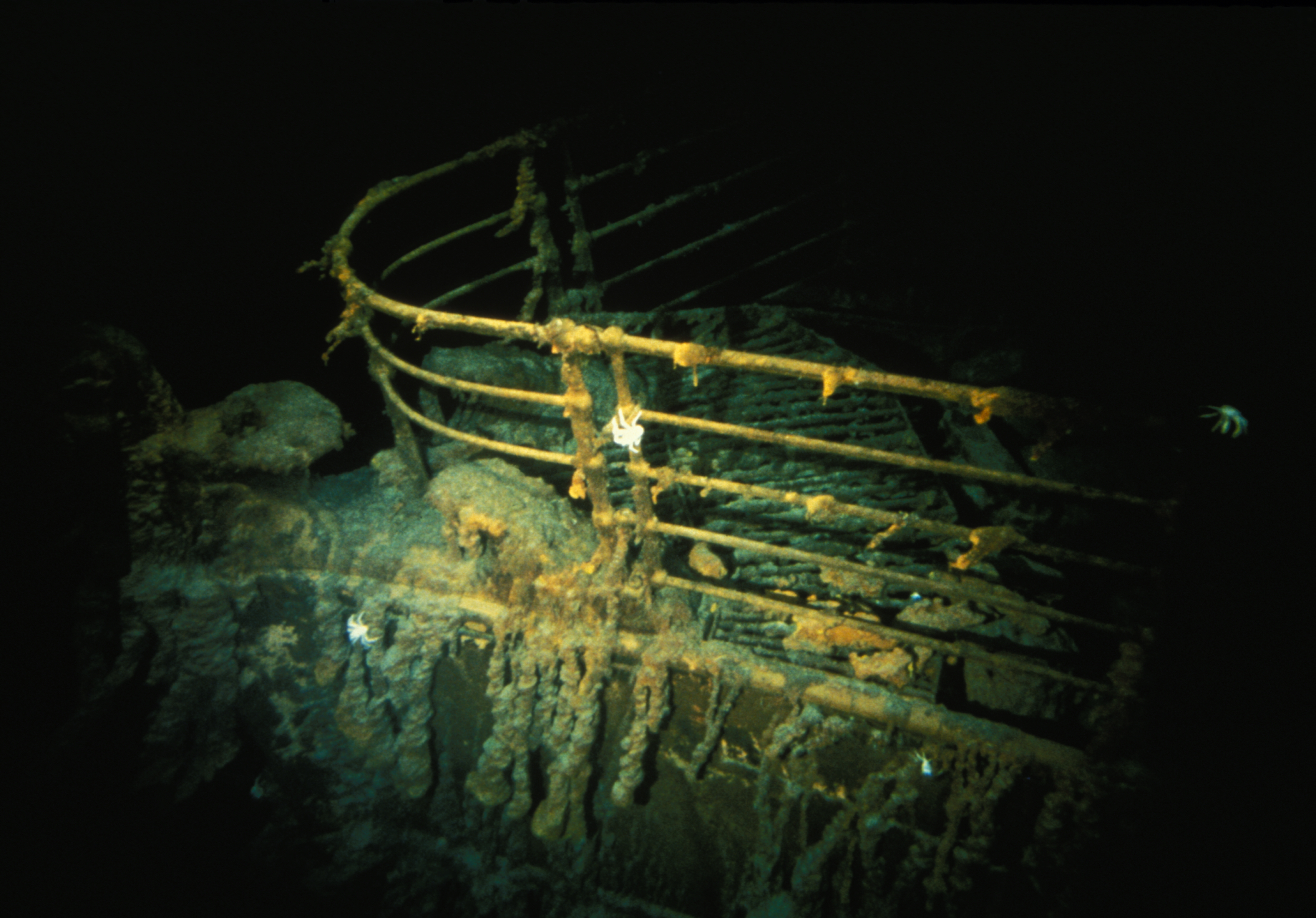

Vers 1974 le projet d’un deuxième engin habité, SM97 est lancé en collaboration avec DCN-Toulon. De nombreux éléments sont d’ailleurs réalisés à l’arsenal de Cherbourg. Fin 1982 je suis associé à ce projet. Cet engin habité autonome capable de plonger à 6 000 mètres, sera baptisé ensuite Nautile.

Une équipe, composée de personnel CNEXO et GENAVIR, est mise en place. Elle est affectée au montage et aux essais des différents équipements. Le montage est effectué à l’arsenal de Toulon. Le sous-marin est un prototype : je suis chargé de suivre tout ce travail, et de rédiger tout un tas de documents.

Avant la première plongée d’essai à la mer du 4 novembre 1984, je participe aux essais du système de régénération de l’air réalisés à terre, sphère fermée, avec 2 techniciens. Il fallait que les analyses soient satisfaisantes afin de pouvoir effectuer les premiers essais à la mer.

Jusqu’en 1995, je suis responsable technique du Nautile et chef pilote. J’assure aussi la formation des futurs pilotes. À partir de 1996 je suis nommé chef du service « Navigation / Assistance (SNA) ». 2 engins, le Griffon – sous-marin habité plongeant 600 mètres – et l’ERATO – robot sous-marin plongeant à 1 200 mètres – sont pris en charge dans nos services. Je fais partie de l’équipe d’entretien, de mise en œuvre et du pilotage de ces 2 engins.