En 1933, il entre à l’École navale de Brest où il suit une formation d’Officier torpilleur et participe à une croisière d’instruction à bord de la Jeanne d’Arc. Le 1er octobre 1936, il devient Enseigne de vaisseau de 2e classe et sert sur l’aviso Ailette, navire stationnaire qui surveille les pêches en Manche, mer du Nord et Islande.

L’année suivante, il devient Enseigne de vaisseau de 1re classe. Après être passé par l’école des torpilleurs sur le Condorcet à Toulon en 1939, il embarque sur le croiseur Gloire en juin 1940. À bord, il participe aux combats de Dakar pendant la Seconde Guerre mondiale.

Revenu à Toulon en 1942, il sert ensuite à bord des torpilleurs Hardi et Casque, avant d’intégrer la légion de la Gendarmerie maritime en 1943 quand la flotte est sabordée. Il devient Lieutenant de vaisseau en avril 1943 et embarque en février 1945 sur la frégate Croix-de-Lorraine qui fait campagne en Indochine et sur laquelle il est engagé comme Commandant en second jusqu’en avril 1947.

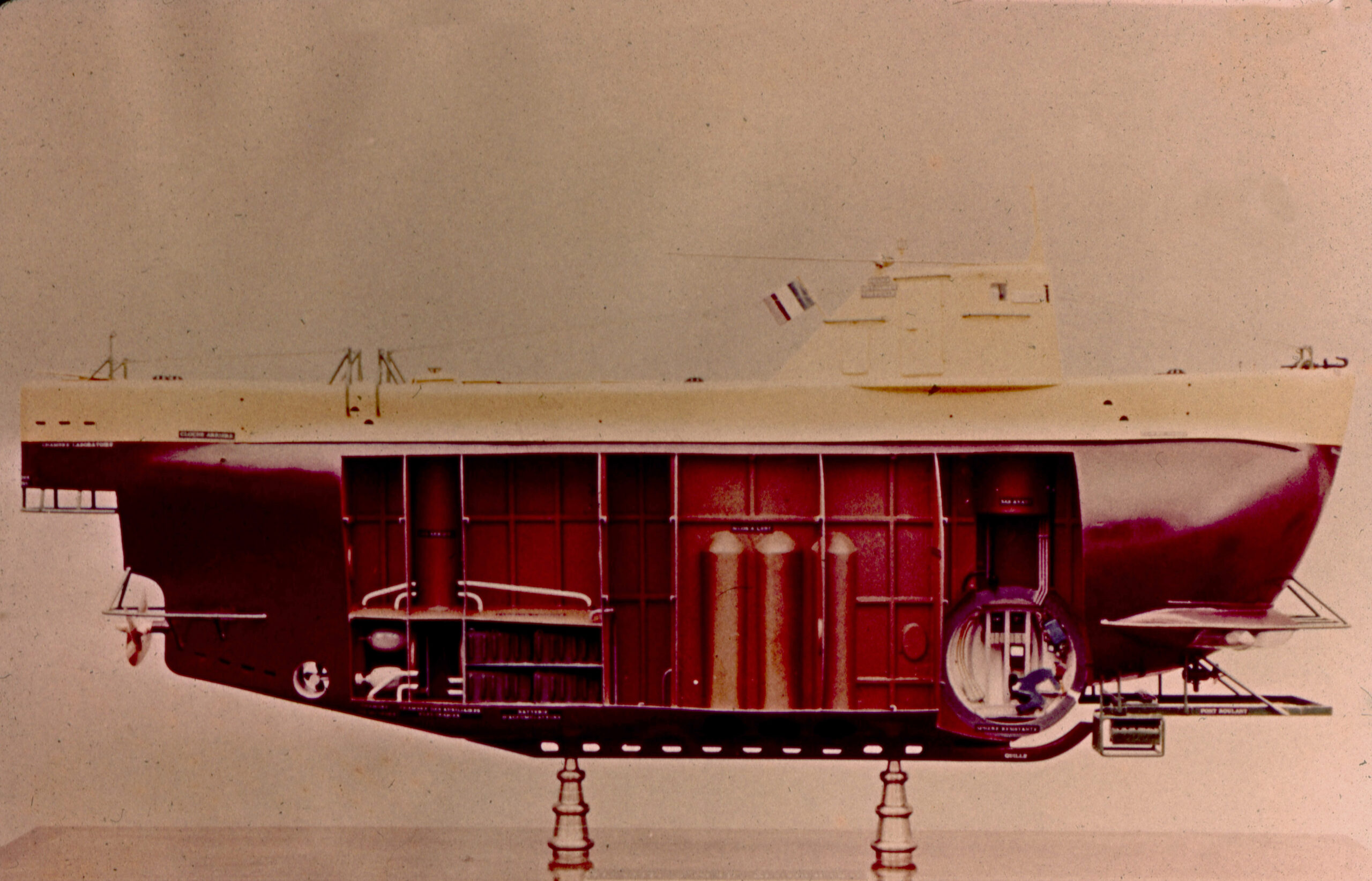

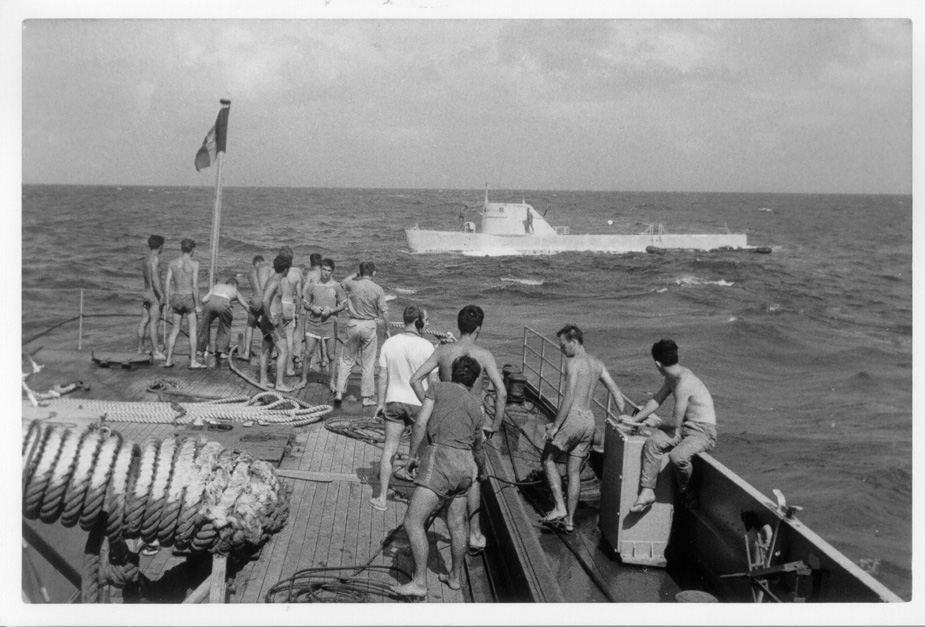

Il prend ensuite le commandement du pétrolier Lac Pavin, qui est désarmé quelques mois plus tard. Affecté comme Officier de manœuvre à l’École des mousses en octobre 1948, il remplace en 1949 Jacques-Yves COUSTEAU au commandement du bâtiment base de recherches sous-marines, l’Ingénieur Élie Monnier.