Le 30 juillet 1933, le Président de la République, Albert LEBRUN inaugure la nouvelle Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg. De style Art déco, la gare est dessinée par l’architecte cherbourgeois René LEVAVASSEUR afin d’accueillir depuis la gare Saint-Lazare, les voyageurs transatlantiques.

- Et Cherbourg devint un port d’escale…

- Préambule

- Cherbourg, port de commerce

- Les premiers transatlantiques

- Le Transbordement

- La gare de 1912

- Le tournant de l’entre-deux-guerres

- La reprise du trafic

- L’accueil des émigrants

- Une nouvelle gare : la phase de discussions

- Cherbourg voit grand

- Le projet de 1924

- Des opposants

- La gare de 1933

- Phase de construction

- 1/ Le gros œuvre

- 2/ La décoration

- 3/ L’adjonction d’un quai en eau profonde

- La Gare Maritime Transatlantique en chiffres

- 1/ Le départ

- Les voyageurs de 1re et 2e classes

- Les émigrants

- 2/ L’arrivée

- L’acheminement ferroviaire

- L’inauguration

- Les transatlantiques au Quai de France

- 1/ Naissance de la Société de remorquage

- 2/ La permanence de l’utilisation de la rade par les transatlantiques

- Une gare sous les effets de la crise économique

- Destructions et reconstructions (1940-1952)

- Juin 40-juin 44

- La gare provisoire

- La réhabilitation de la Gare Maritime Transatlantique et de ses équipements

- Une seconde inauguration de la Gare Maritime Transatlantique

- Le retour des plus grands…

- Les transatlantiques

- Les stars

- Vers de nouvelles activités

- Le trafic aérien en plein essor

- Une mutation inévitable : du transatlantique au transmanche…

- Destruction et conservation de la gare Maritime Transatlantique

- Suggestions de lectures de nos documentalistes

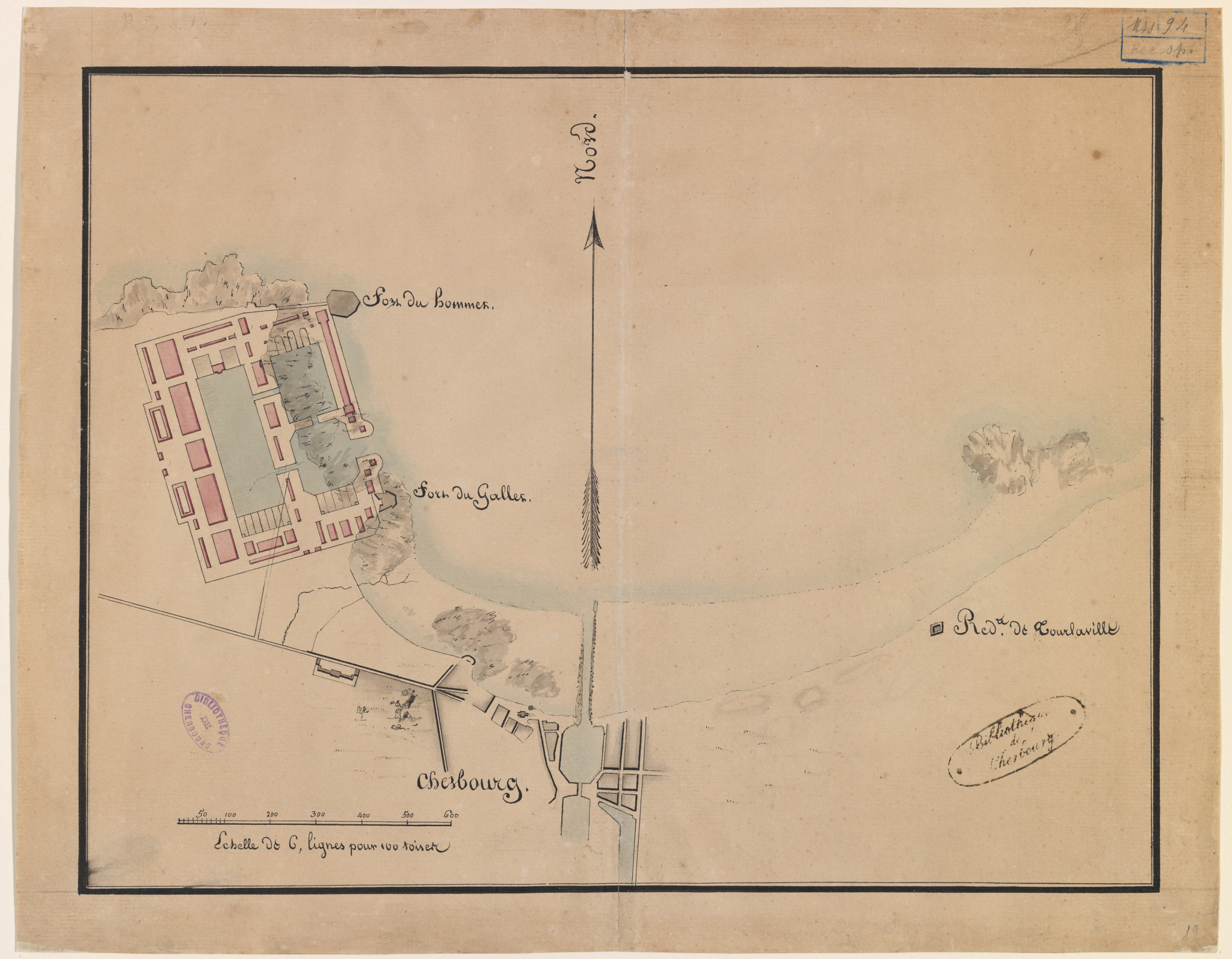

En 1661, en accédant au trône, Louis XIV songe à doter la France d’un puissant État naval.

Le port de Brest rayonne sur l’Atlantique tandis que Toulon exerce sa puissance sur la Méditerranée. Mais qu’en est-il de la Manche ? Louis XIV souhaite, en effet, rivaliser avec les grands ports d’Angleterre. En 1665, une commission est créée afin d’étudier le meilleur lieu stratégique mais les diverses études n’aboutissent pas.

En 1678, Jean-Baptiste COLBERT, secrétaire d’État à la maison du roi et à la Marine, rédige un mémoire arguant la nécessité de créer un port de guerre sur les côtes normandes, mais son projet demeure sans succès. Puis, en 1686, Sebastien LE PRESTRE DE VAUBAN, commissaire général des fortifications, inspecte Cherbourg. Dans son mémoire, il propose un projet d’amélioration du vieux port qui finalement restera vain. En 1699, il rédige un second mémoire, apportant ses préconisations quant au renforcement naval de Cherbourg. Il n’est toujours pas question de la construction d’un grand port mais grâce à lui, Cherbourg apparait enfin comme une place maritime forte.

En montant sur le trône en 1774, Louis XVI est animé du désir de relever la Marine. Il désigne, en 1776, le colonel DUMOURIEZ pour étudier la création d’un port militaire à Cherbourg. En 1775, le Duc D’Harcourt, gouverneur de la Normandie confie à Monsieur Louis DE LA COUDRE, Vicomte de La Bretonnière : « l’étude des mesures à prendre pour mettre la rade de Cherbourg en état de servir à la Marine militaire en cas de guerre avec l’Angleterre. »

Le mémoire rédigé par M. LA BRETONNIERE est remis en 1777 à Monsieur de Sartines, Ministre de la Marine, et au Roi. Il préconise une digue implantée au large, orientée de l’Ile Pelée à Querqueville, montrant ainsi les avantages de Cherbourg par rapport à Saint-Vaast-la-Hougue. Le Roi, séduit, adopte le projet.

Le Colonel Dumouriez dans ses notes publiées par HippeauOn ne peut voir la belle rade qui s’étend devant Cherbourg entre la pointe de Querqueville et l’Ile Pelée, sans désirer d’y voir un port.

Toutefois, Louis XVI choisit le procédé d’immersion de cônes en bois remplis de pierres, imaginé par M. Alexandre Louis DE CESSART, ingénieur des Ponts et Chaussées, pour constituer la base de la digue plutôt que le système de vieux vaisseaux remplis de pierres, complété par le déversement de pierres perdues, cher à M. LA BRETONNIERE.

L’originalité grandiose de cette conception enflamme l’imagination de tous. Le travail consiste à construire des cônes en chêne de 45 mètres à la base, 20 mètres au sommet et 20 mètres de hauteur, de les remplir de pierres, de les remorquer et de les immerger à l’emplacement prévu pour ériger la digue.

Le premier cône est immergé le 6 juin 1784, les autres suivent de manière régulière si bien que le Roi décide de se rendre lui-même à Cherbourg pour encourager les exécutants de cette grande œuvre. Il fait son entrée dans la ville le 22 juin 1786 dans l’enthousiasme général et dès le lendemain, il embarque dans le canot royal, débarque sur le 8e cône aménagé en tribune pour assister à l’immersion du 9e cône.

Malheureusement, le système des cônes ne résiste pas aux tempêtes d’hiver. Les parties émergentes des charpentes sont arasées, laissant échapper les pierres. Vingt cônes en tout furent installés mais ce système fut définitivement abandonné en 1789. Une commission nommée en 1792 par la Convention nationale décide la poursuite des travaux, après leur interruption pendant la Révolution française, et Napoléon Ier relance les travaux de la digue avant de décréter en 1803 la construction du port militaire.

Tous les régimes après l’Empire poursuivront l’œuvre entreprise. En 1858, Napoléon III inaugure la plus grande rade artificielle du monde : superficie de 1 500 hectares protégée par la digue du large de 3 700 mètres de long et de l’avant-port militaire avec ses 2 bassins. Soixante-dix années ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre gigantesque.

Cherbourg, port de commerce

En 1738, débute le projet de port de commerce imaginé par VAUBAN, qui comporte 2 jetées en maçonnerie, 1 avant-port bordé de quais, et 1 bassin avec écluse et pont tournant. Les ouvrages sont achevés en 1744.

Le port est détruit en 1758 par un raid anglais. Après sa reconstruction le commerce reprend. On dénombre 20 navires long-courriers immatriculés à Cherbourg faisant la liaison avec l’Amérique et une cinquantaine de caboteurs assurant les transports avec Dunkerque, Le Havre, les côtes de Bretagne, Nantes, Bordeaux, Marseille. Certains d’entre eux se spécialisent dans le transport de passagers. En 1897, 2 lignes régulières permettent aux passagers de se rendre depuis Cherbourg soit au Havre soit à Guernesey. Trois steamers par semaine sont prévus pour desservir Le Havre tandis qu’un autre relie l’île anglo-normande.

Le trafic transmanche se développe très tôt à Cherbourg puisque le 1er août 1878 est inaugurée la 1re rotation quotidienne Weymouth-Cherbourg : c’est ainsi qu’accoste le Great Western sous le commandement de Blampied. Quinze passagers débarquent. Le South of Ireland est l’autre vapeur qui assure des liaisons. Vingt ans après, ces lignes transmanches existent encore puisque la London South Western Rail Way Company assure 5 départs hebdomadaires vers Southampton.

Les premiers transatlantiques

En 1847, le gouvernement français met 4 frégates à la disposition de la Compagnie des Paquebots Transatlantiques, qui les aménage en paquebots. Cette compagnie, basée au Havre, utilise le port de Cherbourg pour le premier départ vers New York en attendant que les installations portuaires havraises soient opérationnelles. Le premier départ est effectué par l’Union avec à son bord 150 passagers.

La position géographique de Cherbourg et les qualités nautiques de sa rade (accès par tous temps, à toute heure de marée, et mouillage en toute sécurité), ne laissent pas les armateurs indifférents. C’est la raison pour laquelle 2 compagnies, l’une anglaise la Royal Mail Line et l’autre allemande la Hamburg Amerika Line, choisissent en 1869, le port de Cherbourg comme port d’escale.

Les compagnies françaises, et notamment la Compagnie Générale Transatlantique, préfèrent cependant le port du Havre. Les conditions y sont moins bonnes qu’à Cherbourg mais la ville est en relation directe avec Paris par la Seine mais aussi par le rail depuis 1847. A Cherbourg, la liaison ferrée directe avec Paris est réalisée en 1858. Elle complète ainsi la connexion de Cherbourg avec les grandes régions d’Europe, ouvrant le port aux flux migratoires vers le Nouveau Monde, qui s’amplifient depuis le début du 19e siècle. En 1869, Cherbourg accueille ainsi 47 escales de transatlantiques, soit environ 2 000 passagers.

En 1897, les transatlantiques offrent une régularité de service depuis Cherbourg avec de très grandes villes. La Royal Mail propose des rotations avec les Antilles, le Brésil, ainsi qu’avec La Plata en Argentine. New York fait partie des destinations disponibles puisque 2 compagnies organisent des liaisons régulières vers les États-Unis.

La Hambourg Amerika Line prévoit 1 aller-retour par semaine et la Norddeutscher Llyod, 8 départs et 9 retours pour la seule année de 1897. Au total, 143 vapeurs transatlantiques embarquent ou débarquent 5 770 passagers à Cherbourg en 1897.

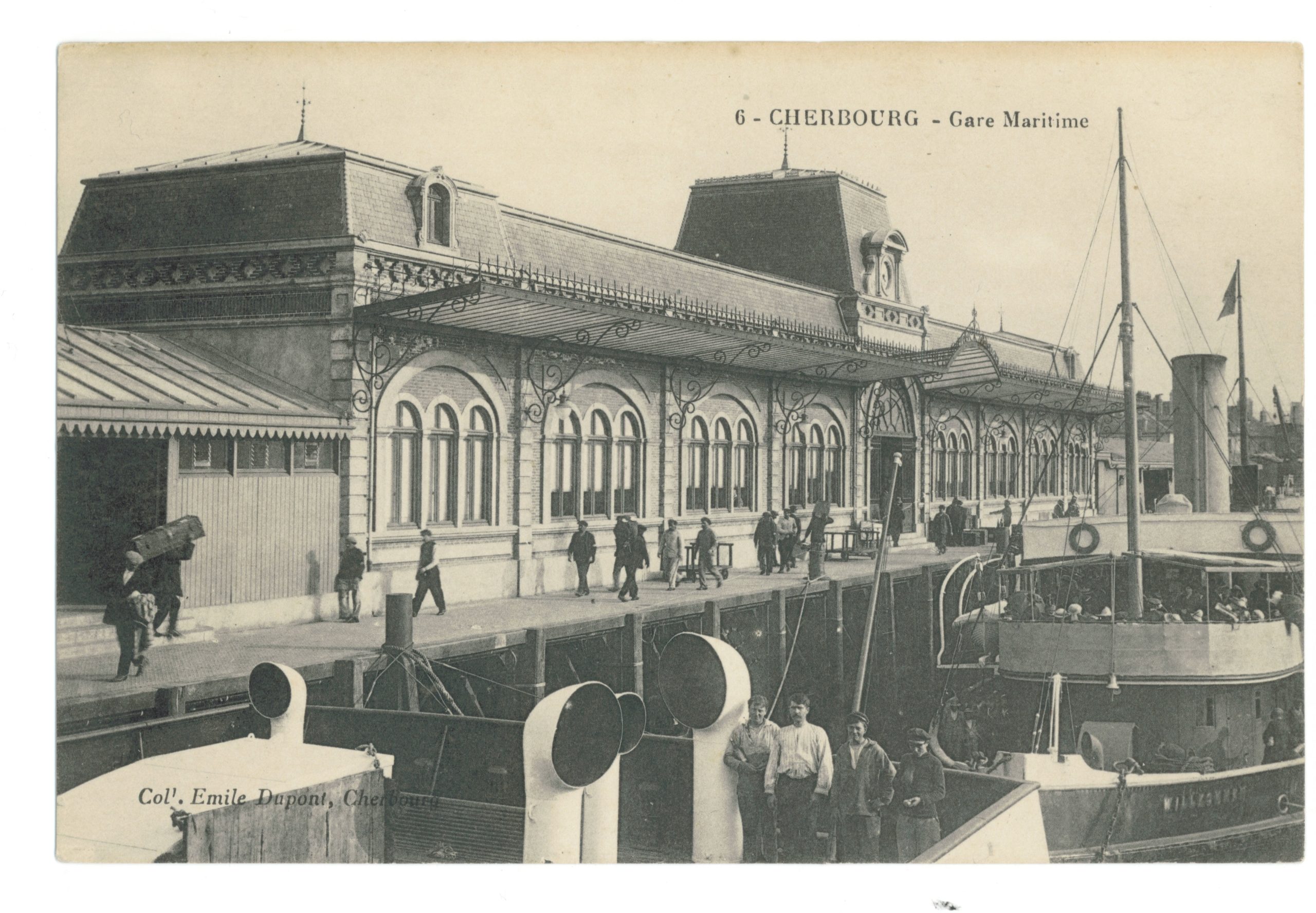

En 1905, ce sont près de 40 000 passagers qui transitent par Cherbourg avec 322 escales de paquebots. La même année, le port se dote de sa première Gare Maritime Transatlantique, un modeste bâtiment en bois qui sera vite inadapté.

Le nombre d’escales de transatlantiques augmente d’années en années. En 1910, ce nombre atteint les 543 escales annuelles. Cherbourg devient un véritable port transatlantique.

En 1913, 7 compagnies de transatlantiques fréquentent régulièrement la rade de Cherbourg. Elles sont principalement anglaises – la Cunard, la White Star Line et la Royal Mail – mais également grecques, belges – Red star –, suédoises, américaines, canadiennes – Canadian Pacific – ou allemandes –Hamburg Amerika Line.

Le Transbordement

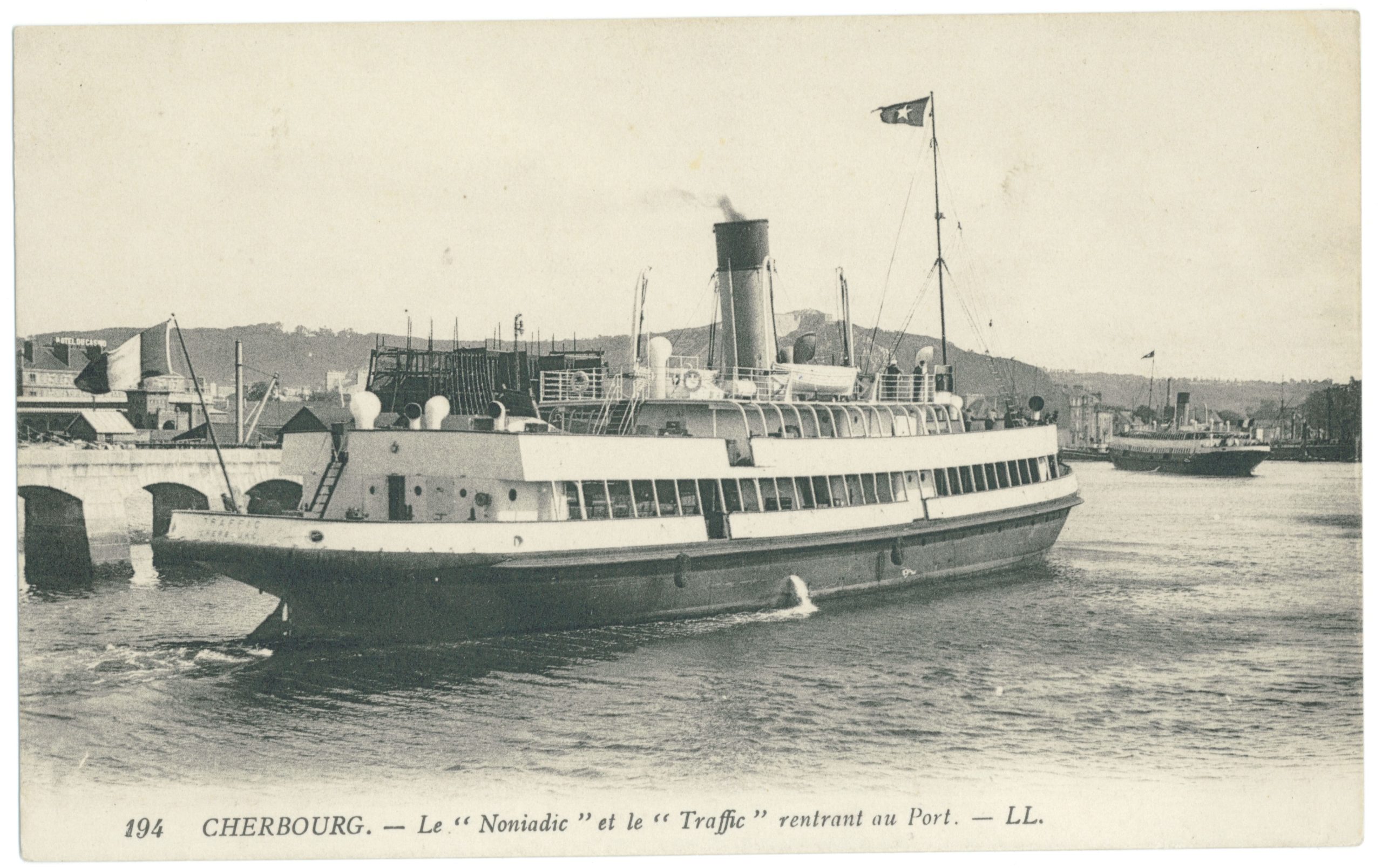

En 1894, Cherbourg se dote d’appontements en bois pour faciliter l’embarquement des passagers sur les petits bateaux vapeurs – les transbordeurs – qui font la liaison entre le port et les paquebots en mouillage en rade, le port ne disposant pas encore de port en eau profonde qui permettraient aux paquebots d’accoster directement.

Les compagnies adoptent pleinement ce système puisqu’elles font venir des transbordeurs dans le port de Cherbourg et cela dès la fin du 19e siècle.

En 1907, la White Star Line organise ses propres transbordements à l’aide du Gallic. Certains transbordeurs sont beaucoup plus emblématiques comme le Nomadic. Celui-ci arrive dans le port de Cherbourg en 1911. Son premier transbordement se fait le 14 juin 1911 auprès de l’Olympic. Le 10 avril 1912, le Nomadic et le Traffic transbordent 281 passagers vers le prestigieux paquebot de la White Star Line, le Titanic.

Lettre de Margaretha Emerentia Frölicher-Stehli, passagère de 1re classe du Titanic à propos du NomadicSalutations cordiales avant le départ. Nous naviguons sur un petit bateau qui nous emmène auprès du paquebot. La traversée dure une demi-heure. Recommandations au Révérend. Je t’embrasse, Maman.

En 1924, un nouveau transbordeur, le Lotharangia, est affecté par la Cunard au service des escales de cette compagnie, à Cherbourg. Les transbordeurs sont sans cesse renouvelés afin d’offrir un transbordement de qualité, mais leurs effectifs se réduisent à partir de 1931. Le transbordeur Atalanta de la Royal Mail est désarmé.

Le Traffic de la White Star Line et l’Alsatia de la Cunard subissent le même sort quelques jours plus tard. Même si après 1933, l’utilité des transbordeurs semble moins évidente compte tenu de la construction d’un quai en eau profonde permettant au paquebot d’accoster directement, les compagnies de navigation continuent à voir dans ce système un avantage. En effet, en cas d’escales rapides ou d’impossibilité pour les paquebots de s’amarrer au Quai de France en raison d’une météo difficile, les transbordeurs s’acquittent de leur tâche.

La gare de 1912

En raison de la hausse constante des chiffres de fréquentation des voyageurs et des paquebots, il est décidé d’édifier une nouvelle Gare Maritime Transatlantique. En 1910, commencent les travaux des bâtiments de cette future gare transatlantique, qui est inaugurée le 3 juillet 1912. Elle se présente aux passagers sous la forme d’un pavillon de briques rouges, d’une longueur de 225 mètres. À l’intérieur se trouvent les bureaux des différentes compagnies de navigation.

C’est précisément dans cette gare que des hôtes de marque sont accueillis. L’année 1924 est marquée par l’arrivée de nombreuses vedettes.

Parmi elles, le cinéaste D. W. GRIFFITHS ou encore Jacky COOGAN, acteur célèbre grâce à Charlie CHAPLIN qui lui a donné le rôle de l’enfant dans le film « The kid » en 1920.

Des têtes couronnées ont également fait le choix de Cherbourg pour débarquer ou faire une simple escale, comme le prince russe Youssopoff et la princesse Irène de Russie, ou le prince de Galles.

Le tournant de l’entre-deux-guerres

C’est à l’entre-deux-guerres que la donne change pour le trafic maritime de Cherbourg. La construction d’un lieu adapté pour l’accueil des voyageurs et des transatlantiques à Cherbourg est sur toutes les lèvres, l’objectif étant d’attirer la clientèle transatlantique et de développer le trafic des marchandises.

Vers les années 1913-1914, un premier projet dit Bergh visant à établir une nouvelle Gare Maritime Transatlantique avorte en raison de la déclaration de la Première Guerre mondiale. À partir de 1919-1920, les projets fleurissent. Le projet d’une nouvelle Gare Maritime Transatlantique repose pratiquement sur les épaules d’un seul homme : Théodore Camille QUONIAM, Président de la Chambre de Commerce de Cherbourg. Au début des années 1920, il effectue un voyage à bord du Berengaria afin d’évaluer les équipements des ports accueillant les transatlantiques.

La reprise du trafic

Après la Première Guerre mondiale, de nouvelles compagnies de navigation, la United States Line et la United American Line, choisissent Cherbourg comme port d’escale.

Le 29 mai 1925, 8 escales de paquebots sont enregistrées dans la même journée. Ce jour-là, près de 2 644 passagers traversent la Gare Maritime Transatlantique. Parmi eux, 1 827 voyageurs embarquent à bord des paquebots Majestic>/em> et Leviathan.

À 5h30, 3 transbordeurs, le Traffic, le Nomadic et l’Alsatia, appareillent pour accoster le Majestic mouillé en rade de Cherbourg. Les passagers du Majestic débarquent à 8h. Ces derniers quittent Cherbourg à 9h15 en empruntant des trains spéciaux. Parmi ces passagers se trouve l’épouse de l’ancien Président des États-Unis, Woodrow Wilson.

Pendant ce temps les transbordeurs, Welcome, Landemer, Lotharangia et Avenir, sortent pour accoster le Léviathan. Toutefois, ceux-ci sont amenés à faire un tour en rade afin de laisser d’autres navires sortir. Alors que le Chantecler termine le débarquement de ses passagers, les 4 transbordeurs du Léviathan conduisent 1 002 passagers jusqu’à la Gare Maritime Transatlantique pour qu’ils passent divers contrôles en salle des douanes. À ces 3 escales, s’ajoutent celles des paquebots America, Republic, Almanzora, Albania et Colombus.

Même si cette journée reste une exception dans son déroulement, il n’en demeure pas moins que le nombre de voyageurs transitant par Cherbourg est en perpétuelle augmentation. De 1922 à 1925, le nombre de passagers passe de 112 744 à 184 597 et le nombre d’escales de 644 à 877. Par la Gare Maritime Transatlantique transitent également toutes sortes de marchandises, notamment des colis postaux. Le trafic postal passe de 5 000 sacs en 1895 à 500 000 sacs en 1925.

L’accueil des émigrants

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le conseil municipal favorise l’implantation de maisons pour émigrants. Un premier centre ouvre ses portes en janvier 1921 dans le quartier du Val de Saire, et il accueille plus de 300 serbes, tchécoslovaques, allemands et polonais.

En 1921, la Royal Mail Line, qui dessert les lignes d’Amérique du Sud, fait construire l’Hôtel New York dans le quartier du Roule.

En 1922, 3 compagnies maritimes anglaises unissent leur fonds pour faire construire l’Hôtel Atlantique réalisé par René LEVAVASSEUR. Ce bâtiment a pour vocation d’accueillir les émigrants à destination de l’Amérique du Nord, qui sont tenus de subir, avant leur embarquement, des contrôles sanitaires.

Une quarantaine de 12 jours est exigée par les autorités américaines, et effectuée dans le centre affilié à la compagnie avec laquelle les émigrants voyagent. Ils sont également accueillis dans des hôtels privés, parfois ouverts par des émigrants, comme l’Hôtel Bristol, tenu par un couple de juifs polonais.

Une nouvelle gare : la phase de discussions

Cherbourg voit grand

En 1922, Cherbourg passe le cap des 100 000 passagers transatlantiques annuels, doublant la fréquentation d’avant-guerre. Le 22 novembre 1922, le grand projet d’aménagement portuaire porté par les autorités locales est reconnu d’utilité publique.

L’étude sur l’organisation des ports transatlantiques menée par M. CHALOS, ingénieur des Ponts et Chaussées, et M. QUONIAM, président de la Chambre de Commerce de Cherbourg, préconise de doter le port d’une nouvelle Gare Maritime Transatlantique adaptée au large, au rail et à la route. Elle doit être en capacité d’accueillir simultanément 2 paquebots de 300 mètres de long accostés dans un nouveau port en eau profonde, évitant les manœuvres de transbordements longues et fastidieuses en rade.

M. QUONIAM confie à l’architecte cherbourgeois René LEVAVASSEUR la réalisation du nouvel équipement dont l’objectif est de recevoir, dans les meilleures conditions de confort, plus de 175 000 passagers par an et 900 paquebots en escale. Tout doit y être conditionné pour la vitesse afin que passagers, bagages et sacs postaux transitent sans se ralentir les uns les autres.

Le projet de 1924

En mai 1924, M. René LEVAVASSEUR en collaboration avec M. CHALOS, présente les plans de ces nouveaux équipements. Le 27 août, lors d’une séance à la Chambre de Commerce, les principes des plans de la Gare Maritime Transatlantique sont globalement adoptés.

La description du projet d’Est en Ouest en est la suivante :

La structure d’accueil des transbordeurs est une souille creusée à la cote -5.00 et un quai, composé de 6 postes d’accostage. Ces postes sont constitués de ducs d’Albe conçus en béton armé et en bois. À chacun de ces postes est prévu un escalier dit de marée, c’est-à-dire que les marches s’adaptent à la hauteur du pont du transbordeur. Chaque escalier est relié directement à la Gare Maritime Transatlantique.

La Gare Maritime Transatlantique se divise en 3 parties principales. La première est le bâtiment principal composé de 2 niveaux. Le niveau bas est réservé aux services techniques (bagages, colis postaux, matériels, réserves techniques…) alors que l’étage accueille tous les services destinés aux passagers (salles d’attente ou de visite, bureaux des compagnies…).

Tous les passagers ne sont pas habilités à se regrouper au premier étage. Les émigrants sont confinés dans des salles au rez-de-chaussée des ailes nord et sud du même bâtiment. Par la suite, ils sont invités à gagner, par des escaliers particuliers, le 1er étage lors du passage en douane.

À l’inverse, les passagers de 1re classe et 2e classe peuvent se rendre au rez-de-chaussée où un restaurant est mis à leur disposition. Au 1er étage, 6 salons de repos avec vue sur la darse leur sont réservés.

Le journal local, Cherbourg-Eclair, annonce que le coût des travaux de la gare est estimé à 10 millions de francs. Ce même journal fait mention d’une inauguration pour l’année 1928.

Des opposants

Dès la publication des premiers projets, des voix s’élèvent pour déclarer leur opposition, parmi elles, les compagnies de navigation et les capitaines des transbordeurs. Ces derniers ne souhaitent pas effectuer les opérations d’embarquement ou de débarquement dans une zone fortement exposée aux vents de nord-est. Ils préfèrent une amélioration de l’avant-port et la création d’une série d’appontements. M. ROSE, Président du syndicat des agents maritimes, s’oppose au projet dans une lettre du 26 juillet 1924 adressée au Président de la Chambre de Commerce. Il y explique que cette gare ne peut profiter qu’aux trains et non aux agents maritimes.

Ces opposants sont très vite ralliés par la presse cherbourgeoise, mais 5 promoteurs du projet sont élus à la tête de la Chambre de Commerce, excluant ainsi la liste des opposants. Cependant, suite à une visite à Cherbourg en juillet 1925, le Président de la République s’oppose au projet. Une commission est aussitôt créée pour examiner les besoins réels d’une Gare Maritime Transatlantique à Cherbourg sous la tutelle de M. BABIN.

Le 15 septembre 1925, Pierre LAVAL, Ministre des Travaux Publics, adresse une lettre au Préfet de la Manche lui demandant de réduire le coût de construction de la nouvelle Gare Maritime Transatlantique.

Extrait de la lettre de Pierre LAVALLe bâtiment proposé comporte une décoration extérieure importante et est pour ainsi dire conçu dans toutes ses parties pour l’effet architectural. De telles dispositions sont à abandonner. Ce n’est pas au moment où se poursuivent les plus délicates négociations au sujet des dettes de guerre, qu’on peut songer à offrir à la vue des voyageurs américains ou anglais une gare monumentale et fastueuse.

L’exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, organisée à Paris en 1925, offre à l’architecte LEVAVASSEUR une source d’inspiration qui répond aux exigences de sobriété du Ministre des Travaux Publics. Succédant à l’exubérance de l’Art nouveau, l’Art déco, au contraire, revient à la pureté des formes et se veut à la fois géométrique et décoratif.

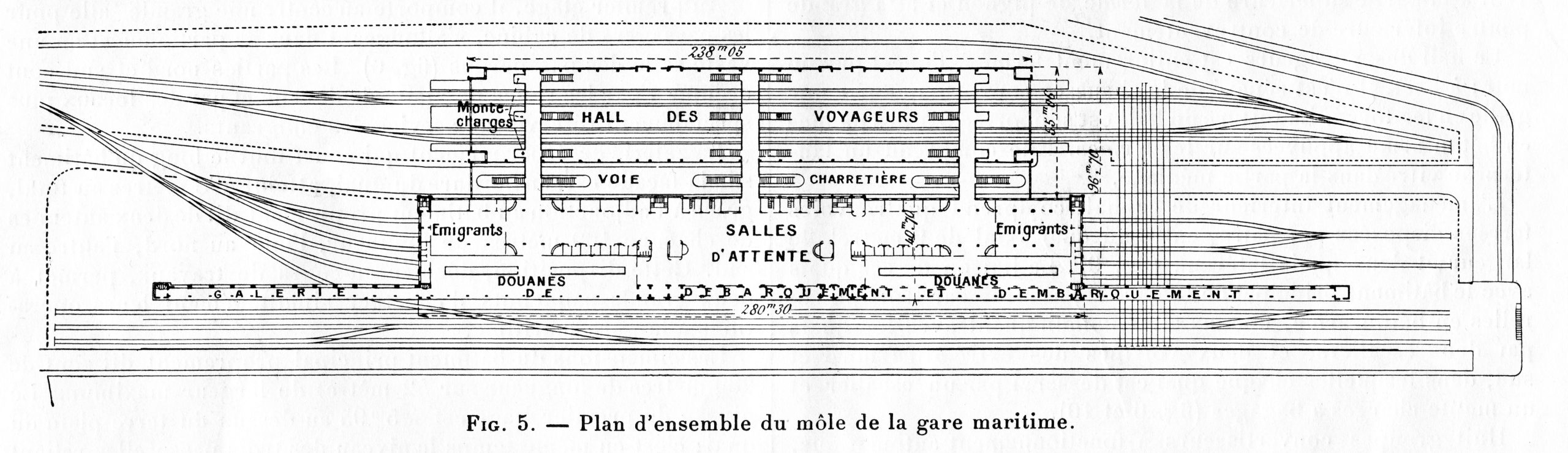

Le 21 août 1926, M. André TARDIEU, Ministre des Travaux Publics, donne son accord à l’édification de la nouvelle gare suite à l’enquête de la commission Babin. Cette nouvelle gare est composée de 4 parties principales :

- 9 passerelles mobiles glissant le long d’une galerie d’accostage longue de 500 mètres et permettant l’embarquement et le débarquement des passagers et de leurs bagages ;

- Un Hall des Transatlantiques de 280 mètres de long par 42 mètres de large qui comprend notamment les salles de visite des douanes – ou salles sous douane –, les salles d’attente – ou salles des Pas perdus –, les bureaux des compagnies et les différents services et boutiques à disposition des voyageurs ;

- Une Voie Charretière de 280 mètres de long par 15 mètres de large séparant le Hall des Transatlantiques du Hall des Trains ;

- Un Hall des Trains de 240 mètres de long par 40 mètres de large composé de 3 quais desservant 4 voies ferrées connectées directement à la ligne ferroviaire Paris / Cherbourg.

Plus tard et suite à la crise de 1929, des voix cherbourgeoises s’élèveront afin de réclamer une justification des travaux engagés, qui se poursuivent malgré la baisse du trafic transatlantique.

La gare de 1933

Phase de construction

1/ Le gros œuvre

Alors que la Gare Maritime Transatlantique n’est qu’à l’état de projet, la volonté de débuter les premières tranches de travaux d’un môle de 10 hectares fait l’objet d’une décision ministérielle en date du 12 mai 1923. Il s’agit dans un premier temps de faciliter l’embarquement ou le débarquement des voyageurs des transbordeurs par l’intermédiaire d’un quai plus spacieux. Les travaux de ce môle commencent le 5 novembre 1923. À partir de ce moment, ce sont plus de 27 entreprises qui collaborent sur le projet.

Dans un premier temps la Société Anonyme des Carrières de l’Ouest, qui exploite notamment la carrière de la Montagne du Roule à Cherbourg, s’engage à fournir des blocs d’enrochement pour constituer le terre-plein du môle sur lequel s’élèvera la gare.

Avant d’entamer les travaux du terre-plein, des sondages sont nécessaires pour connaître les caractéristiques des fonds marins. La société Hersent qui a obtenu ce marché découvre en 1924 des vestiges ayant appartenu à un des 3 vaisseaux de l’amiral de Tourville, le Triomphant, échoué puis incendié en mai 1692 suite à la bataille navale de la Hougue. Les sondages effectués, la construction du môle commence. En octobre 1925, 400 blocs de pierres formant le môle sortent de l’eau.

Cette même année, les travaux concernant les ducs d’Albe constitués de pieux en béton armé sont déjà bien avancés. En effet, on note la présence des sonnettes suspendues à un câble servant à enfoncer les pieux dans le sol jusqu’au rocher.

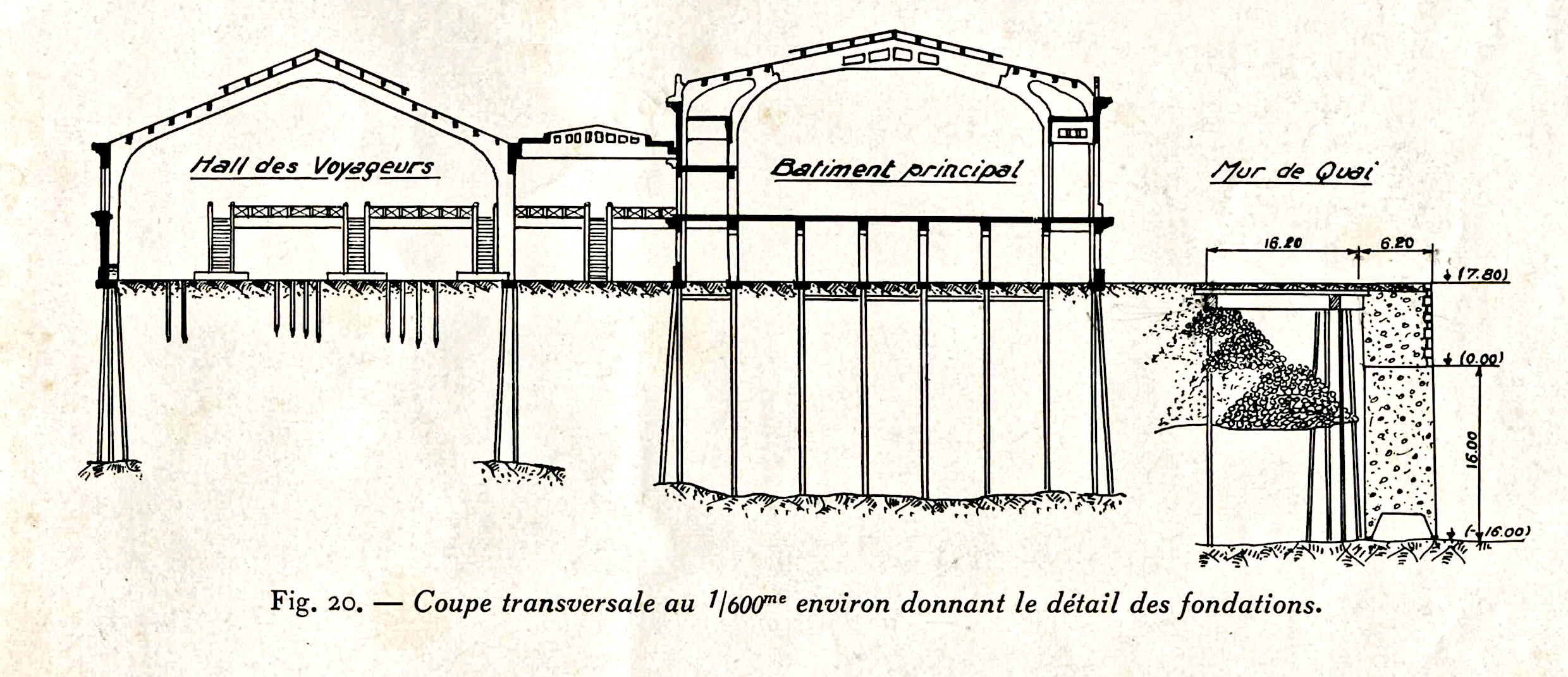

Le 20 janvier 1928, l’entreprise danoise Christiani et Nielsen, située à Paris, débute les travaux sur 2 parties de la gare : le Hall des Trains et le bâtiment principal avec son quai. Les pignons de ces 2 parties sont munis de 2 tours rigides pour résister à la force des vents (200 kg par m2).

En 1929, la construction du bâtiment principal atteint le plancher du 1er étage. En 1931, les travaux touchent à leur fin puisque les feuilles de cuivre sur les toitures sont posées et la mise en place des verrières du Hall des Trains est engagée. Le 13 juillet 1931, M. Quoniam procède à la pose de la dernière pierre du Campanile culminant à 74,52 mètres au-dessus de la mer.

2/ La décoration

En 1932, la décoration intérieure de la nouvelle Gare Maritime Transatlantique est confiée à l’atelier parisien Marc Simon. Les staffs, lambris, luminaires et mobilier de la gare sont conçus dans le style Art déco.

René Levavasseur, La nouvelle Gare Maritime de Cherbourg in l’illustration économique et financièreÀ l’intérieur, une décoration sobre, aux tons ocrés, accuse les grands arcs et les grandes divisions. De hauts lambris d’acajou de Cuba garnissent les parois, et leur note sombre donne à l’ensemble un air de calme gravité. Les salons de réception, les bureaux, les boutiques et le bar sont traités dans le même sentiment de simplicité moderne avec la belle matière que sont les bois exotiques.

3/ L’adjonction d’un quai en eau profonde

Il était prévu que seuls les transbordeurs accostent sur le quai de la Gare Maritime Transatlantique. Cependant, la décision de faire venir les transatlantiques à quai est prise le 23 novembre 1925. Or à cette date, le terre-plein est déjà en construction, ce qui implique un changement de conception.

Alors que les ducs d’Albe sont sortis de mer, décision est prise de creuser un port en eau profonde, constitué d’une darse de 620 mètres de long et 230 mètres de large. La darse est prévue pour être portée à la cote -11.00. De plus, en 1925, il est question que Cherbourg devienne la tête de ligne du Leviathan en Europe.

En septembre 1926, M. LECOCQ, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, en conclut qu’il faut modifier le quai des transbordeurs en quai pour les transatlantiques avec une souille dont la cote est -12.00. La transformation de l’estacade en port en eau profonde est adjugée le 1er octobre 1927 à la société Christiani et Nielsen.

Les travaux commencent le 20 février 1928. Le mur de quai est conçu avec 21 caissons en béton armé. Ces caissons sont fabriqués dans une cale sèche édifiée spécialement à cet effet, puis ils sont déplacés sur une banquette située en avant de la cale où la hauteur de chacun d’entre eux passe de 8,5 mètres de haut à 16 mètres. Ils sont amenés à leur emplacement par l’intermédiaire de remorqueurs.

Une fois positionné pour former le mur du quai, le travail du fonçage commence. Les caissons sont donc ajoutés aux ducs d’Albe prévus dans le projet antérieur. Ces caissons sont reliés à l’ancien quai par un terre-plein consistant en un platelage en béton armé. La fin des travaux portant sur les 300 premiers mètres du quai est fixée au 1er janvier 1931.

La Gare Maritime Transatlantique en chiffres

- Coût d’investissement (en francs)

– Constructions portuaires (1933) : 200 millions

– La Gare Maritime Transatlantique et ses équipements (1933) : 69 300 000 (inclus dans le chiffre précédent) - La Gare Maritime Transatlantique

– Superficie du môle : 10 ha

– Superficie des bâtiments : 2.5 ha

– Dimension du Hall des Trains : 240 m x 40 m

– Dimension du bâtiment principal : 280 m x 42 m

– Volume du béton utilisé : 16 000 m3

– Nombre de pierres artificielles utilisées : 30 000

– Tonnage d’acier pour le béton armé : 2 300 t - Quai de France

– Longueur : 620 m

– Nombre de caissons utilisés : 20

– Cote des fonçages des caissons : de -12.50 à 22.50 m

– Volume du béton utilisé pour les caissons : 85 000 m3

– Tonnage de l’acier utilisé pour les caissons : 3 200 t

Des structures pour tout voyageurs

La Gare Maritime Transatlantique est spécialement adaptée pour 2 types de voyageurs : d’un côté les voyageurs de luxe et de l’autre, les candidats à l’émigration.

1/ Le départ

Les voyageurs de 1re et 2e classes

Les voyageurs de 1re et de 2e classe peuvent arriver à la gare par trains spéciaux ou en automobile. Le moyen le plus usité demeure de très loin le train. Dès que les passagers ont débarqué sur le quai central ou l’un des 2 quais latéraux, leurs bagages à main sont pris en charge par des porteurs.

Les voyageurs sont ensuite dirigés vers des escaliers monumentaux qui ponctuent le grand Hall des Trains en 3 points : 1 au nord, 1 au sud et 1 en position médiane. Une fois les 34 marches des escaliers gravies, les voyageurs accèdent aux salles d’attente du bâtiment principal : la grande salle de 56 mètres de long et de 30 mètres de large pour les passagers ayant emprunté l’escalier central et les salles de part et d’autre de celle-ci pour les voyageurs qui ont emprunté les escaliers nord ou sud. Les automobilistes et les piétons gravissent eux aussi l’un des 3 escaliers pour accéder aux salles d’attente.

Dans les salles d’attente, les voyageurs trouvent les services nécessaires avant leur embarquement ainsi que des boutiques. Ce bâtiment est conçu de façon à donner une impression d’espace. Le sol est réalisé dans des tons clairs, reflétant la luminosité qui entre via les verrières zénithales. Ces couvrements sont identiques à ceux du Hall des Trains ainsi que ceux de la Voie Charretière.

Situés tout autour de la salle d’attente, des fauteuils en cuir meublent des salons accueillant les passagers. Dans ces mêmes salons, des tables de correspondances sont mises à disposition. Les lettres et colis peuvent être remis aux bureaux de poste se trouvant dans une aile du bâtiment. Ils sont par la suite acheminés au rez-de-chaussée afin de gagner les cales d’un transatlantique.

Pendant ce temps, les passagers ont la possibilité de se restaurer au buffet-bar de la grande salle d’attente ou encore d’échanger leurs derniers francs au bureau de change. Les passagers doivent enfin faire viser leur passeport auprès du commissaire de la gare pour rejoindre la galerie d’embarquement où sont disposées 9 passerelles qui conduisent soit sur un transbordeur soit sur un transatlantique.

Les émigrants

Les candidats à l’émigration n’empruntent pas le chemin décrit ci-dessus, bien qu’ils transitent eux aussi par la Gare Maritime Transatlantique. Les émigrants arrivent à Cherbourg quelques jours avant leur embarquement puisqu’ils doivent subir des examens médicaux exigés par les autorités sanitaires américaines. Les émigrants constituent un marché lucratif pour les compagnies de navigation qui s’engagent à les prendre en charge tout au long de leur voyage. Pour ce faire, les compagnies organisent des structures d’accueil au sein même de la ville de Cherbourg.

Quelques heures avant le départ de leur navire, ils rejoignent par la Voie Charretière une des 2 salles de regroupement qui leur sont strictement réservées, où la police des douanes vérifie la légalité des passeports. Celles-ci se situent aux extrémités nord et sud du bâtiment principal. Elles occupent la moitié des superficies de chacune des ailes de ce même bâtiment. Deux pièces jouxtant ces espaces sont prévues afin d’effectuer parfois et discrètement des fouilles au corps.

2/ L’arrivée

Pour ce qui est des passagers débarquant d’un transatlantique, le cheminement correspond au schéma inverse. L’étape qui différencie le débarquement de l’embarquement, est le passage dans les salles de visites des douanes. Celles-ci se trouvent aux extrémités est des ailes nord et sud. Les passagers y récupèrent leurs bagages. Par la suite ils peuvent sortir par la Voie Charretière ou prendre un des trains spécialement affrétés pour ces mêmes passagers.

L’acheminement ferroviaire

La question ferroviaire est un souci majeur dans l’acheminent des voyageurs, quel que soit le sens du transit de ceux-ci. En effet, du fait de l’apport de voyageurs par trains, la Gare Maritime Transatlantique est directement liée à la fiabilité des trains en provenance de la gare de Paris-Saint-Lazare.

En 1929, une étude est réalisée par la compagnie des Chemins de Fer de l’État pour voir dans quelles conditions il serait possible que le train Paris-Cherbourg ne mette que 4 heures afin de rivaliser avec la ligne Paris-Le Havre.

La pose des rails dans la nouvelle gare est effective le 1er janvier 1931. Ces rails permettent l’entrée des trains spéciaux à l’intérieur de la Gare Maritime Transatlantique, bien que le nombre de voies ait été revu à la baisse, 4 au lieu de 5.

L’inauguration

Le 30 juillet 1933, dès 10h30, les rues de Cherbourg arborent des couleurs de fête et des concerts sont organisés. L’orchestre municipal de Saint-Lô joue quelques airs sur la place de la Fontaine alors que l’Union lyrique cherbourgeoise entonne d’autres refrains sur la place de la République.

À 11h15, le sifflet de la Bugatti présidentielle retentit en gare de Cherbourg. Le Président de la République, Albert LEBRUN, se dirige immédiatement au jardin public afin de rendre hommage aux soldats tombés lors de la Grande Guerre. La gerbe déposée, le cortège présidentiel se porte vers l’Hôtel de Ville…Toutes les rues de Cherbourg sont protégées par un service d’ordre posté de 9h à 19h. Albert LEBRUN est accueilli à l’Hôtel de Ville par M. LE BRETTEVILLOIS. Puis le cortège se forme à nouveau pour se rendre à la nouvelle Gare Maritime Transatlantique.

À 13h, le ruban de la Gare Maritime Transatlantique est coupé, et la visite officielle de la gare commence. Une décoration sobre a été soigneusement choisie par M. René LEVAVASSEUR afin de ne pas rompre avec le décor de la gare. La gare est ponctuée de plantes vertes ainsi que de parterres d’hortensias roses et bleus. Une table de plus de 700 couverts est dressée pour recevoir l’ensemble des invités. Des cuisines provisoires ont été installées au nord de la salle du banquet.

Dans l’enceinte de la gare, seules sont autorisées les voitures officielles munies d’un losange tricolore, les piétons porteurs d’un carton d’invitation pour le banquet ou d’une carte de 4 couleurs pour l’accès aux quais 1 et 4 afin de voir la revue navale. En effet, le Président est monté à bord du Vauban, un contre-torpilleur, afin qu’il inspecte la flotte et reçoive les honneurs militaires.

Pendant ce temps, diverses animations sont organisées comme un festival de musique avec la participation de 300 personnes, ou un concours d’élégance automobile. La visite présidentielle s’achève à 18h30 avec le départ d’Albert LEBRUN.

Les transatlantiques au Quai de France

Le premier transatlantique à faire escale au nouveau Quai de France est le De Grasse, paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique, en décembre 1932. La nouvelle Gare Maritime Transatlantique n’est pas encore en fonction ; le service transatlantique y est transféré le 1er juin 1933. Toutefois, c’est le Bremen qui est considéré comme le premier transatlantique à avoir choisi d’accoster régulièrement au Quai de France, le 14 avril 1934. Suivent d’autres paquebots de la compagnie Norddeutscher Lloyd comme l’Europa.

1/ Naissance de la Société de remorquage

Afin de permettre aux transatlantiques d’accoster sans encombre au Quai de France, des remorqueurs sont mis en place dans le port de Cherbourg. Une société est créée en 1930 : la Société Cherbourgeoise de Remorquage et de Sauvetage sous la direction de M. RACINE.

Celle-ci fait l’acquisition de 5 transbordeurs auprès des compagnies maritimes, l’Ingénieur Cachin (ex Alsatia), l’Alexis de Tocqueville (ex Lotharingia), la Bretonnière N°1 (ex Atlanta), l’Ingénieur Minard (ex Nomadic) et l’Ingénieur-Reibell (ex Traffic). Tout transatlantique désirant accoster au Quai de France doit faire appel à cette société.

Le 14 avril 1937, pour le premier accostage du Queen Mary, 6 remorqueurs se portent vers lui. Il est remorqué par l’Abeille 21 et le Cherbourgeois 2, guidé par l’arrière par l’Abeille 16 et le Cherbourgeois 5 et encadré par les Cherbourgeois 3 et 4.

2/ La permanence de l’utilisation de la rade par les transatlantiques

Les compagnies n’ont pas toujours considéré la construction du Quai de France comme un avantage. Lors de quelques escales, des capitaines de paquebots continuent de jeter l’ancre en rade. La construction de ce nouveau quai ne signifie donc pas la fin de l’activité de transbordement.

Par exemple, le 27 mai 1936, le Queen Mary jette l’ancre en rade de Cherbourg et n’accoste pas au Quai de France. Par l’intermédiaire des transbordeurs, il accueille 152 passagers venus de Paris.

La même année le Normandie, fleuron de la Compagnie Générale Transatlantique, entre dans la rade de Cherbourg et y demeure quelques heures pour débarquer quelques-uns de ses passagers à l’aide des transbordeurs Ingénieur-Reibell et Ingénieur-Cachin.

Une gare sous les effets de la crise économique

La construction de la nouvelle Gare Maritime Transatlantique commence alors que le gouvernement des États-Unis a fait voter une série de lois imposant un quota d’immigrants. Après 1921, seuls 353 747 européens auront la possibilité d’entrer annuellement aux États-Unis alors que pour cette même année 800 000 immigrants y ont trouvé une nouvelle patrie. Après les États-Unis, c’est au tour du Brésil et de l’Argentine d’engager une politique de restriction du nombre d’immigrants sur leur territoire.

De plus, la crise de 1929 a largement ralenti l’émigration européenne à partir de Cherbourg. Les 6 années de construction de la gare se déroulent donc dans un climat de régression de l’émigration et de baisse de fréquentation des passagers. La Gare Maritime Transatlantique ouvre ses portes alors que la période faste des transatlantiques à Cherbourg se termine.

Au cours des 7 années qui suivent l’inauguration, de 50 000 à 80 000 passagers arpentent chaque année la gare transatlantique. Le 4 janvier 1931, en raison des mauvais résultats enregistrés par les compagnies de navigation, le nombre des escales est revu à la baisse par un certain nombre d’entre elles.

La Cunard décide de supprimer la liaison Southampton-Cherbourg-Québec, tandis que le nombre de ses escales au cours de la saison estivale est réduit de 15 à 7.

La Lloyd Royal Hollandais quitte définitivement Cherbourg au profit de Boulogne. Le trafic des émigrants est également révélateur de cette baisse de passagers. En effet, en décembre 1933, l’Hôtel Atlantique ferme ses portes. Il semble que la venue des émigrants de façon organisée ne soit plus de mise dès le début des années 1930.

Face à cette situation, les agences maritimes de Cherbourg se voient dans l’obligation d’opérer des licenciements. Pourtant, tous ces aspects négatifs n’empêchent cependant pas la Chambre de Commerce de croire en son projet.

Destructions et reconstructions (1940-1952)

Juin 40-juin 44

En juin 1940, alors que 9 mois se sont écoulés depuis l’entrée en guerre de la France et de la Grande-Bretagne contre l’Allemagne, des avions allemands survolent le port de Cherbourg. Dans la nouvelle Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg, les militaires succèdent aux passagers. 30 000 soldats britanniques sont rapatriés vers Portsmouth. Certains militaires français quittent leur patrie pour rejoindre l’Angleterre.

Le 18 juin 1940, alors que le général DE GAULLE lance un appel à la Résistance en direction des Français sur la radio anglaise BBC, les tous derniers contingents anglais quittent Cherbourg. Dès le lendemain, l’armée allemande débute l’occupation du port. Elle durera 4 années, jusqu’en juin 1944.

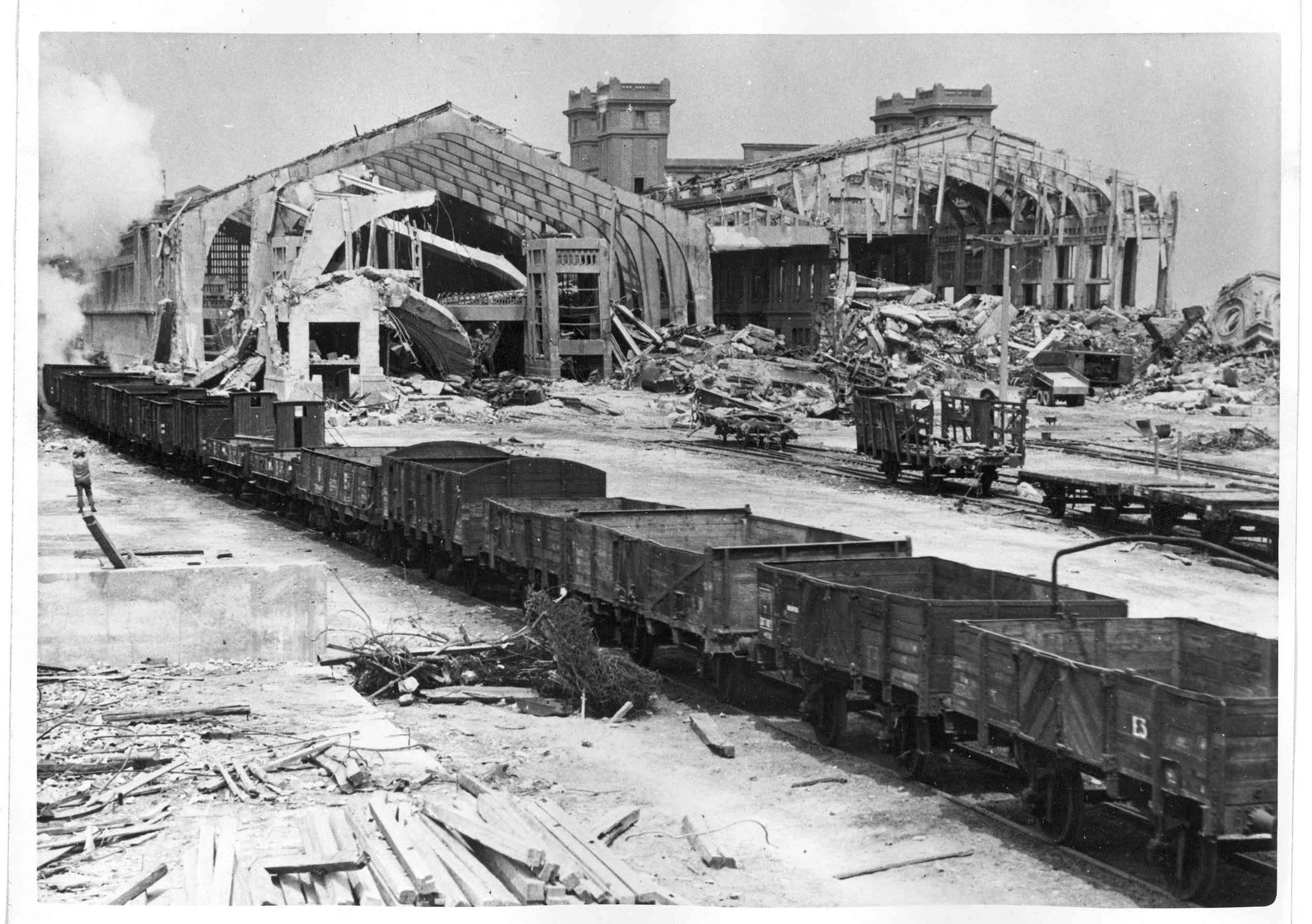

Au soir du 6 juin 1944 et suite au débarquement, la ville de Cherbourg est isolée, sans téléphone, sans communication avec Saint-Lô, détruite par les Alliés. Selon les plans alliés, Cherbourg doit être libérée 8 jours après le Débarquement ; il en faudra finalement 20. A partir du 12 juin, le plan de destruction des installations portuaires de Cherbourg est mis à exécution par les Allemands :

- 95 % des quais sont détruits, notamment le Quai de France et le Quai de Normandie qui bordent la darse transatlantique en eaux profondes,

- Les passes et les entrées des bassins sont bloquées par les bateaux sabordés et minés,

- La Gare Maritime Transatlantique est partiellement détruite. Son campanile, culminant à près de 75 mètres au-dessus du niveau de la mer, explose le 23 juin,

- La totalité de la rade est minutieusement minée,

- L’Avant-port de commerce et le bassin à flot souffrent de dommages moindres mais le pont tournant est inutilisable.

Le 26 juin 1944, Cherbourg est libéré. Espérant prendre le port sans trop de destructions, les Américains se trouvent au contraire devant des ruines.

Le commander WALSH (officier des garde-côtes américaines) a pour mission d’évaluer les dégâts du port. Effaré par l’étendue des dégâts, il en fait le rapport par radio à 17h. Des wagons encore chargés de mines dans le Hall des Trains montrent que le dynamitage n’était pas encore achevé. Les structures portuaires sont réquisitionnées pour les besoins de la guerre et la future reconstruction des États européens. Le 6 juillet 1944, les travaux de la Gare Maritime Transatlantique sont confiés au 333e régiment de Service spécial du Génie américain.

Avant toute démarche de reconstruction, il est indispensable de passer par une phase de déblaiement. Les passerelles dynamitées sont évacuées. Les monceaux de béton armé ont été éliminés à l’aide d’explosifs afin de les rendre déplaçables. La darse transatlantique est débarrassée des navires coulés. Au total, 30 000 m3 d’enrochement de remblai sont dragués et 13 000 m3 de béton sont démolis.

La Gare Maritime Transatlantique joue un rôle important dans le transport de troupes et l’évacuation des blessés. Ainsi, près de 107 000 soldats sont débarqués à Cherbourg tandis que 208 000 hommes sont évacués. Parmi eux, 116 500 blessés arrivent directement via les trains hôpitaux à la gare maritime. Ils sont ensuite transportés dans les navires hôpitaux capables d’accoster dès septembre 1944 au quai de France.

Même si les travaux du Quai de France sont des aménagements en bois qui ne pourront être pérennisés, le port transatlantique est à nouveau utilisable fin novembre 1944. Le 14 octobre 1945, les autorités civiles françaises sont autorisées par les troupes américaines à reprendre la gestion du port.

La gare provisoire

Suite à la restitution du port, les autorités civiles décident de ne pas attendre la réhabilitation de l’ancienne gare et décident d’en créer une provisoire. Elle est inaugurée en 1946 en présence de M. LE HENAFF, Secrétaire de cabinet du Ministre des Travaux Publics. Se situant à l’extrémité Sud-Ouest du Quai de France, cette gare consiste en 2 tentes métalliques d’une superficie de 500 m2 aménagées en salle des Pas Perdus et en salle des douanes.

Un hangar destiné au fret est construit en 1947 mais il est vite destiné à remplacer les 2 tentes métalliques. Ce hangar est inauguré en 1948 en qualité de Gare Maritime Transatlantique. En 1946, 24 000 passagers transitent par la gare provisoire et 276 000 entre 1946 et 1951.

La réhabilitation de la Gare Maritime Transatlantique et de ses équipements

L’État participe à la remise en fonctionnement d’un certain nombre de ports dont celui de Cherbourg. La décision de réhabiliter le quai du port en eau profonde est prise. Une étude est réalisée pour estimer le coût d’une restauration, mais elle s’avère impossible, il faut reconstruire un quai en maçonnerie pleine.

Pour stabiliser le quai, des caissons-piles de 5 mètres de large et 2,5 mètres d’épaisseur sont placés sur les anciens caissons, ce qui permet de rétablir un quai de 11 mètres de large. Ces caissons-piles sont fabriqués sur le chantier des Mielles puis amenés par flottage à l’emplacement de l’ancien Quai de France, où ils sont enfoncés à l’air comprimé jusqu’au niveau sain de la roche, puis le tout est rempli de béton.

Une fois mis, ces caissons en place reçoivent à leur sommet une dalle nervurée coiffant l’ensemble du quai et débordant sur la darse transatlantique.

Concernant la Gare Maritime Transatlantique, un premier projet de réaménagement est envisagé. Il prend en compte une réduction de l’aile sud. Sur le site, une seule salle des douanes est reconstruite. La place largement dégagée au Sud est prévue pour l’aménagement d’un parc automobile. Les automobilistes arriveront par l’escalier sud de la Voie Charretière.

Toutefois, certaines réhabilitations ne sont pas achevées comme celle du grand salon qui servira de gymnase pour le lycée maritime. Le Campanile, qui dominait la gare, n’est pas relevé.

Pour la décoration des intérieurs, l’atelier Marc Simon est à nouveau sollicité en 1951.

L’aile nord est complètement réaménagée. Étant donné qu’il n’est plus question d’immigration, la salle originalement prévue à cet effet reçoit des devantures sur tout son pourtour. Le couvrement est également refait. Afin de réduire le coût du chauffage, des faux plafonds équipés de verrières sont installés, laissant entrer le soleil. Pendant cette phase de reconstruction, le Queen Elizabeth fait son retour à Cherbourg en 1948.

Alain PAGES, Ingénieur des Ponts et ChausséesLa vaste tâche de la reconstruction du port transatlantique de Cherbourg n’est certes, pas encore parvenue à son terme et l’effort développé depuis la libération devra être encore soutenu pendant les prochaines années ; mais d’ores et déjà, les plus grandes unités de la flotte mondiale, qui en sont les fidèles visiteurs, ont retrouvé à Cherbourg, cette possibilité si précieuse de choix, entre les plus rapides escales en rade et les venues à un quai doté du meilleur équipement pour les accueillir, avec le maximum de sécurité pour le navire et de confort pour le passager.

Une seconde inauguration de la Gare Maritime Transatlantique

L’inauguration de la Gare Maritime Transatlantique prévue le 8 mai 1952 est reportée au 22 en raison des élections au Conseil de la République. Antoine PINAY, Président du Conseil de la République, inaugure une gare partiellement réhabilitée. En fait, seules les parties nord ont été relevées, et la grande salle d’attente est en cours de réaménagement.

Le 22 mai 1952 à 11h, l’autorail présidentiel se fait entendre et Antoine Pinay est accueilli sur le quai n°1. Après diverses présentations, M. BESSON, membre du personnel de la Gare Maritime Transatlantique, présente les ciseaux au Président pour que ce dernier coupe le ruban. Le cortège se dirige vers la passerelle nord pour accéder à la salle des Pas Perdus où ont été réaménagés les bureaux.

Le groupe gagne par le Sud la salle des douanes et la galerie nord. Après s’être rendus sur le quai, les invités regagnent la gare provisoire où est organisé le banquet officiel. La journée se clôture par une série de discours. À 18h50, Antoine PINAY quitte Cherbourg.

Le retour des plus grands…

Les transatlantiques

Le 8 mai 1952, le Queen Mary fait son grand retour au Quai de France, où il est salué avec une grande ferveur. Le paquebot n’était pas revenu accoster à Cherbourg depuis le 30 août 1939.

La <em<Cunard décide de reprendre le chemin de la Gare Maritime Transatlantique pour y faire des escales régulières puisque le Queen Elizabeth entre dans la rade par la passe ouest à 13h40 le 26 mai 1952. Cinq remorqueurs se portent vers lui. L’accostage au Quai de France se fait à 14h26. 920 passagers sur les 2 225 que compte le Queen Elizabeth à son bord débarquent à Cherbourg. À bord se trouvent le Duc et la Duchesse de Windsor ainsi que l’acteur Gregory PECK qui se rend à Rome pour tourner le film « Vacances romaines ». Trois trains spéciaux sont affrétés.

Les stars

Grâce aux escales de prestigieux paquebots, de nombreuses vedettes transitent par Cherbourg. Parmi elles, des stars françaises comme Marie BELL, sociétaire de la Comédie Française, et Fernandel qui en mars 1964 débarque du Bremen en compagnie de son fils et de sa fille.

On croise des stars hollywoodiennes comme Rita HAYWORTH qui embarque régulièrement à Cherbourg à bord du United States ou encore l’acteur-réalisateur Orson WELLES. De grands sportifs sont également de passage, à l’image du boxeur Marcel CERDAN qui embarque le 12 novembre 1946 à bord de l’Île de France.

En septembre 1952, l’acteur-cinéaste britannique Charlie CHAPLIN fait une escale à bord du Queen Elizabeth. Il vient d’apprendre sur le paquebot que les États-Unis ne ratifieront pas son visa de retour sans un passage préalable devant une commission d’enquête. L’événement est important puisque près de 80 journalistes et autres reporters viennent à Cherbourg dans l’espoir de réaliser une photographie ou obtenir une interview.

Vers de nouvelles activités

Le trafic aérien en plein essor

Dès le 28 février 1948, le ministère des Travaux Publics classe le terrain d’aviation de Cherbourg-Maupertus parmi les aérodromes ouverts sans restriction à la circulation aérienne publique. Dès 1955, les voyageurs en provenance de New York sont plus nombreux à emprunter l’avion que le paquebot. L’aéroport de Cherbourg-Maupertus, axé sur le trafic aérien transmanche rencontre à la même époque plus de succès que le port.

Une mutation inévitable : du transatlantique au transmanche…

Le 8 mai 1967, la Cunard annonce sa décision de retirer le Queen Mary et le Queen Elizabeth. Le trafic des transatlantiques est en perte de vitesse depuis le début des années 1950. Le nombre de passagers transitant par Cherbourg atteint un plafond de 69 000 en 1950 et l’année suivante, il chute à 55 000. En 1957 sont enregistrés 49 552 passagers. Les compagnies de transatlantiques perdent de l’argent en laissant naviguer leurs géants des mers sur les lignes de l’Atlantique Nord. Le Queen Mary quitte donc pour la dernière fois le Quai de France le 27 septembre 1967.

L’année 1968 n’est pas une année faste pour le trafic des transatlantiques à Cherbourg. En effet, après les 43 licenciements de la Société Cherbourgeoise de Remorquage en septembre, c’est la Cunard Line qui ferme son agence quai Alexandre-III, le 7 novembre.

En 1962, un projet est lancé par la compagnie norvégienne Thoresen. Dès 1964, elle devra organiser des liaisons Cherbourg-Weymouth. Le 2 mai 1964, le Viking 1, car-ferry de la compagnie, effectue sa 1re rotation. Celui-ci a une capacité d’accueil de 800 passagers ainsi que 180 automobiles, et accoste grâce à une passerelle métallique de 46 mètres, aménagée expressément pour lui.

Le Viking 2 vient rapidement renforcer les rotations. Ces liaisons rencontrent un succès immédiat puisqu’en moins de 4 mois plus de 131 000 passagers choisissent ce nouveau moyen de transport, pour 33 000 voitures.

La compagnie décide alors de créer des rotations Cherbourg-Southampton qui sont également un succès. Le trafic transmanche prend de l’ampleur et une 3e passerelle est installée fin mars 1980. Cette liaison maritime entraîne la suppression de la liaison aérienne assurée par la compagnie Silver Dity.

Destruction et conservation de la gare Maritime Transatlantique

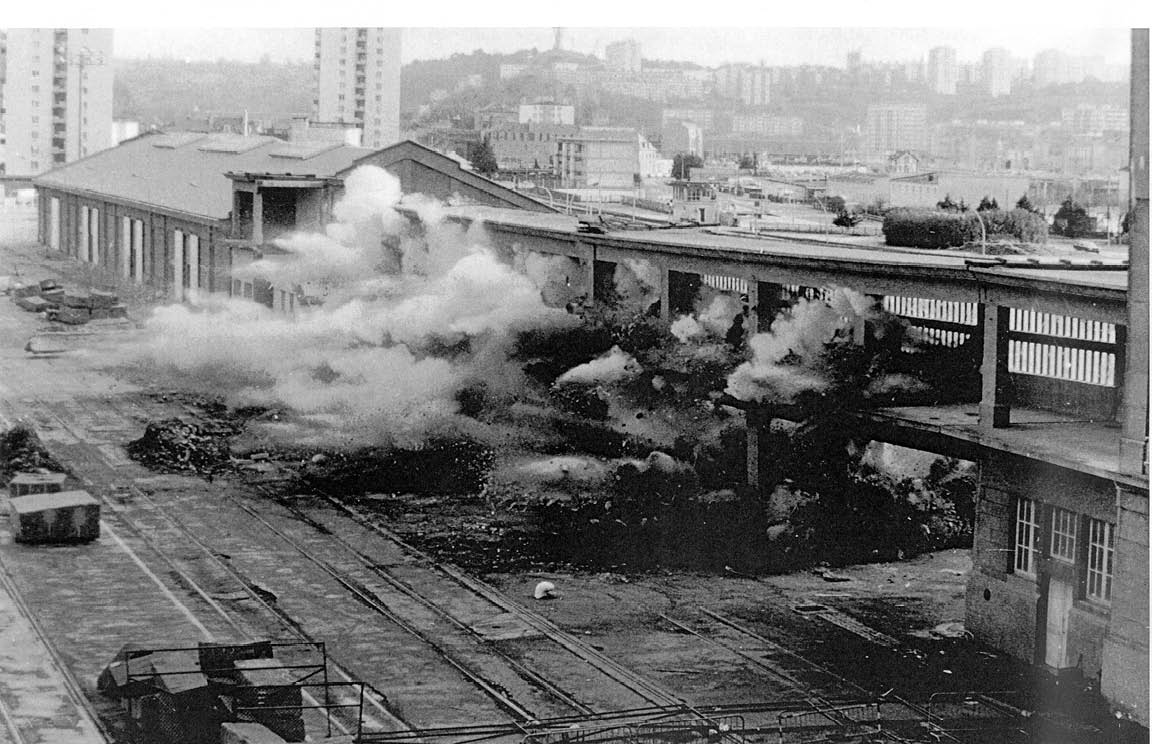

Ne voyant plus d’utilité à la Gare Maritime Transatlantique de 1933, et pour dégager des terre-pleins pour le trafic de marchandises (granit, conteneurs), la Chambre de Commerce décide de la détruire. Le 7 novembre 1978, un projet de reconstruction d’une zone pour accueillir des conteneurs transatlantiques voit le jour, comprenant la destruction de la galerie nord de la Gare Maritime Transatlantique.

La première tranche de démolition est réalisée les 10 et 11 avril 1979. La seconde tranche se termine en novembre 1982. À la fin du mois de mars 1982, la galerie d’embarquement sud est dynamitée. Seule la dernière travée de l’extrémité sud est conservée. Elle demeure actuellement la seule trace qui donne une idée de la longueur totale du bâtiment principal. La partie centrale du Hall des Transatlantiques, reconstruite en 1952, est quant à elle démolie en 1982.

En 1986, le service régional des affaires culturelles propose que la Gare Maritime Transatlantique soit classée monument historique dans le cadre de la protection du patrimoine architectural de la période 1900-1960.

Le dossier aboutit le 27 décembre 1989 par une inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques du patrimoine architectural des années Trente. Cette inscription comprend le Hall des Trains et la Voie Charretière, avec leurs équipements, les façades et les toitures du Hall des Transatlantiques, ainsi que les deux passerelles mobiles d’embarquement.

Le 16 août 2000, le Hall des Transatlantiques est également inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Cette inscription protège la Gare Maritime Transatlantique de toute nouvelle destruction et le projet de La Cité de la Mer porté par la Communauté Urbaine de Cherbourg lui redonnera ses lettres de noblesse.

Pour en savoir plus sur l’histoire de la Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg, découvrez notre websérie ainsi qu’une vidéo exceptionnelle et exclusive de l’inauguration de 1933 !

Suggestions de lectures de nos documentalistes

Pour approfondir votre curiosité sur la Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg, les documentalistes de la Médiathèque de La Cité de la Mer vous invitent à venir consulter sur place ou emprunter les ouvrages suivants :

- La gare maritime de Cherbourg : chef-d’oeuvre de l’architecture Art déco des années 1930. de Gérard DESTRAIS, ado/adulte

- Cherbourg : en escale de Dominique GROS, ado/adulte

- Cherbourg, port de la liberté dans la bataille de Normandie : la mémoire confisquée de Robert LEROUVILLOIS, ado/adulte

- La Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg : naissance, renaissances et destinée 1928-2008 bande dessinée de Virginie BEAUFRERE, ado/adulte