L’Arctique, le plus petit des océans, demeure un territoire très convoité en raison des réserves importantes de gaz et de pétrole inexploitées. Le Canada, les Etats-Unis, la Norvège et la Russie cherchent ainsi à prouver que la banquise du pôle Nord est une extension de leur territoire. Des scientifiques russes ont d’ailleurs planté en juillet 2007 le drapeau de leur pays dans les profondeurs de l’océan Arctique.

- À la découverte de l’Arctique

- La région Arctique

- Statut de l’Arctique

- L’océan glacial Arctique

- Les habitants de l’Arctique

- La faune et la flore de l’Arctique

- Un territoire inconnu

- Découverte de l’Arctique

- La recherche périlleuse de nouvelles routes au Nord

- La conquête du pôle Nord

- La course aux exploits

- Zoom sur 3 explorateurs du 20e siècle

- Expédition sous un océan glacé

- Des oasis sous un océan glacé

- Quatre raisons d’explorer la dorsale Gakkel

- Des formes de vie inconnues

- Un autre type de roche

- Les premières formes de vies apparues sur Terre

- Des Hommes et des engins

- 62 personnes pour 1 campagne

- Deux objectifs entre Espace et Grandes Profondeurs

- De nombreux équipements pour une campagne unique

- Interview de Rob REVES-SOHN, géophysicien et chef de mission de la campagne Gakkel

- Interview de Susan HUMPHRIS, géochimiste marine sur la campagne Gakkel

- Interview de Timothy SHANK, biologiste en chef sur la campagne Gakkel

- Interview de Hanumant SINGH, ingénieur en chef robotique sous-marine sur la campagne Gakkel

- Crédits photos

Mais de nombreux mystères demeurent concernant la vie sous cet océan glacé. Une équipe américaine s’est lancée dans l’aventure l’été dernier. Elle s’est rendue sur la dorsale Gakkel qui coupe l’océan Arctique en 2 afin de vérifier si des sources hydrothermales et de la vie existaient…

À la découverte de l’Arctique

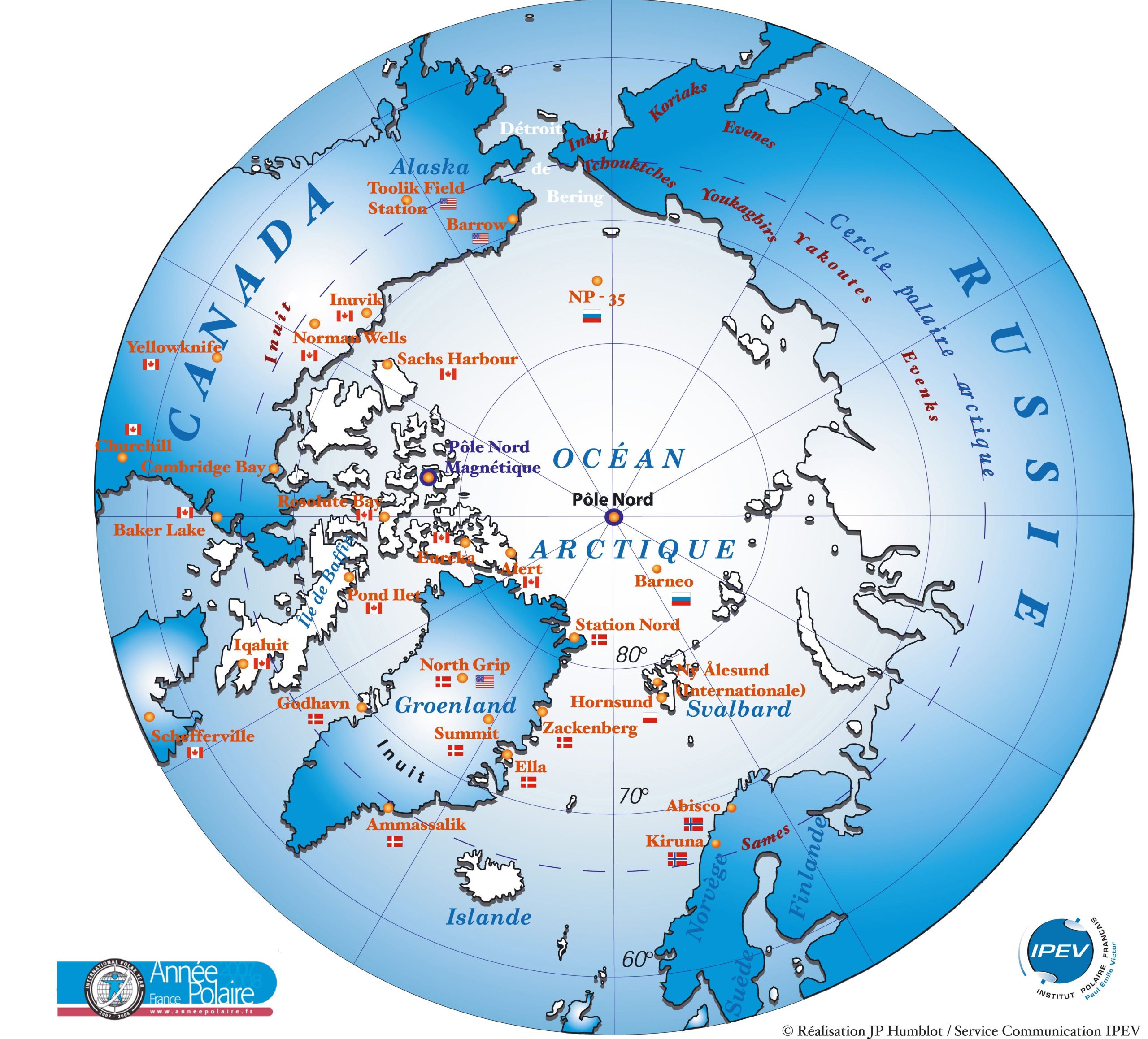

La région Arctique

L’Arctique est situé au pôle Nord. Son nom vient de arctos* (ours) du fait de la présence au Nord de la constellation de la Grande Ourse.

Sa superficie est de 21 millions de km2, soit 38 fois la superficie de la France !

Elle comprend le Nord des terres qui l’entourent mais la majeure partie de l’Arctique est un océan recouvert aux trois quarts par des glaces permanentes. On appelle la partie centrale de l’Arctique qui est gelée la banquise permanente.

Elle contient des îles : les îles Aléoutiennes (prolongement de l’Alaska), le Groenland et des archipels. Le Groenland est une immense île recouverte par la calotte glaciaire (masse de glace et de neige recouvrant les régions polaires et le sommet de certaines montagnes).

Une région délimitée par la température de l’air !

Ses frontières correspondent à une ligne reliant les lieux où la température moyenne en juillet est de 10°C : la ligne de Köppen. Ce tracé correspond plus ou moins à la limite entre la taïga et la toundra. La taïga est une forêt de conifères qui longe, en une ceinture presque ininterrompue, le nord de l’Eurasie et de l’Amérique, au sud de la toundra. La toundra désigne la formation végétale circumpolaire qui succède vers le nord à la taïga : graminées, mousses, lichens, quelques arbres nains (bouleaux).

Les contours de la région Arctique ne correspondent donc pas exactement à la limite du cercle polaire arctique (rayon de 2 606 km autour du pôle Nord). Sa forme irrégulière est due au fait que par endroit, les courants marins chauds adoucissent le climat (Islande, Scandinavie).

Statut de l’Arctique

Elle est répartie entre 3 continents (l’Europe, l’Asie et l’Amérique) et appartient à plusieurs pays : Islande, Norvège, Finlande, Danemark, Russie, Canada, Etats-Unis. C’est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée en 1982, qui fixe le statut juridique de l’océan Arctique. Les huit Etats qui l’entourent (Canada, Etats-Unis via l’Alaska, Russie, Finlande, Norvège, Suède, Danemark (via le Groenland) et Islande, contrôlent chacun leurs eaux territoriales, c’est-à-dire les eaux entre le littoral et la limite du plateau continental.

Ces pays peuvent ainsi exploiter une zone économique exclusive, qui s’étend jusqu’à 200 miles nautiques de la côte. Au-delà, s’étend la « haute mer » qui jouit d’un statut international. Pourtant, les supposées ressources d’hydrocarbures attirent les convoitises et certains Etats commencent à revendiquer des zones au-delà de leur zone économique exclusive comme la Norvège, le Canada, la Russie et le Danemark.

La fonte des glaces offrirait de nouvelles voies vers ces ressources jusqu’alors inaccessibles… En août 2007, un sous-marin russe a même planté un drapeau en titane sur le fond marin à deux miles du pôle Nord, revendiquant ainsi une partie des fonds marins arctiques !

L’océan glacial Arctique

C’est le plus petit des océans : 14 millions de km2 (Océan Atlantique : 106 106 km2, Océan Pacifique : 180 106 km2, Océan Indien : 75 106 km2). C’est pourquoi il est parfois considéré comme une mer glaciaire.

Il regroupe plusieurs mers : Mer de Béring, Mer de Sibérie orientale, Mer des Laptev, Mer de Kara, Mer de Barents, Mer du Groenland, Mer du Labrador, Baie de Baffin, Baie de Huston, Mer de Beaufort.

Son bassin est bordé par des côtes continentales prolongées par des plateaux peu profonds.

Sa profondeur moyenne est de 4 000 mètres dans sa partie centrale et sa profondeur maximale est de 5 520 mètres.

Sa banquise (couche de glace formée par la congélation de l’eau de mer dans les régions polaires) recouvre 40% de sa surface en été et 80% en hiver ! Cette banquise mesure environ 21 millions de km2 en hiver et 6 millions de km2 en été. Cependant, à cause du réchauffement climatique, les chercheurs craignent sa disparition d’ici la fin du siècle. Les glaces de mer de l’Arctique ont encore davantage fondu l’été dernier qu’en septembre 2005, où avait été mesurée la plus petite superficie de glaces de mer depuis les premières observations il y a 30 ans. En août 2007, les glaces de mer recouvraient 5.26 millions de kilomètres carrés, soit moins que le minimum record de 5.32 millions de kilomètres carrés enregistrés les 20 et 21 septembre 2005.

L’océan Arctique est presque fermé. Pendant des millions d’années, il y a eu très peu de connexions en profondeur entre cette mer et les autres océans de la Terre… Aujourd’hui il communique avec l’océan Atlantique entre le Groenland et la Scandinavie, et avec l’océan Pacifique par le détroit de Béring. Ce détroit est l’unique passage maritime possible entre l’océan Pacifique et l’océan Arctique. Bras de mer peu profond, large de 70 km environ, il sépare l’Alaska (Amérique du Nord) de la Sibérie nord-orientale (Russie).

Les habitants de l’Arctique

On estime à 2 millions de personnes les peuples du Grand Nord qui sont restés longtemps isolés du reste du monde : Lapons, Inuits, Dolgans, Tchouktches.

L’Arctique aurait été peuplée par les Inuits 18 000 ans avant J-C. Depuis ils se sont sédentarisés et sont de moins en moins nombreux. Ils ont survécu malgré les froids extrêmes, jusqu’à -70 °C !

L’hiver dure neuf mois et la nuit polaire : 6 mois ! De septembre à mars, le soleil ne se lève pas !

La faune et la flore de l’Arctique

Malgré ces conditions extrêmes, la faune terrestre, aérienne et sous-marine est très riche.

On y rencontre des pingouins, oiseaux, phoques marbrés, ours polaires, morses, plusieurs espèces de cétacés (baleines à bosse, narvals, bélougas.). Ces animaux ont développé des caractéristiques qui leur ont permis de résister au froid telles qu’une épaisse couche graisseuse ou des poils creux… Les eaux sont riches en microorganismes : plancton, krill.

La flore est principalement composée des végétaux composant la toundra. Ceux-ci se développent sur un sol gelé en permanence en profondeur : le pergélisol. Arbustes et saules nains (là où le sol gelé n’empêche pas trop le développement des racines), herbe, lichens, mousses se développent lentement du fait des conditions climatiques difficiles, de la pauvreté du sol mais attirent les oiseaux migrateurs et servent de nourriture aux rennes.

Un territoire inconnu

Pendant l’Antiquité, la légende de l’Hyperborée décrit l’Arctique comme un paradis où des géants pacifistes cohabitent avec les dieux mais dès le 5e siècle avant J-C, Hérodote (historien) parle d’une région où « règne pendant 8 mois un froid absolument insupportable ».

Jusqu’à la fin du Moyen-âge, les régions polaires restent inexplorées par l’homme occidental. Seuls quelques voyageurs ou navigateurs nordiques s’en approchent.

Découverte de l’Arctique

Les Vikings en sont les premiers découvreurs : ils atteignent l’Islande au 9e siècle (aux environs de 860).

Erik Le Rouge, explorateur norvégien, chassé de l’Islande pour la même raison que celle pour laquelle son père avait été chassé de Norvège (ils ont tué quelqu’un dans un duel) découvre et nomme le Groenland (Terre Verte) vers 985 et y installe des colons en 988.

Les Vikings s’implantent en Arctique mais la fin du Moyen-âge marque la fin de leur épopée pour plusieurs raisons : intensification du froid, déclin de l’agriculture, chute du prix de l’ivoire, heurts avec la population locale plus nombreuse qu’eux.

La recherche périlleuse de nouvelles routes au Nord

Au 16e siècle, les Anglais et les Hollandais se lancent dans la conquête d’un passage en Arctique, espérant atteindre la Chine, sans emprunter les itinéraires du sud contrôlés par l’Espagne et le Portugal et par lesquels sont acheminées vers l’Europe les richesses d’Orient (épices, ivoire, pierres précieuses).

En 1741, Vitus Behring, explorateur danois au service de la marine russe, découvre le détroit de Béring, passage obligé et commun aux passages du Nord-Ouest (entre le Groenland et l’Amérique du Nord) et du Nord-Est (entre le Groenland et la Scandinavie, la Sibérie).

Du 16e au 19e plusieurs expéditions échouent à cause du froid intense et de la glace épaisse de la banquise qui brise les coques des navires comme pendant l’expédition du Hollandais Willem Barents en 1596 : ses deux navires pris dans les glaces obligent l’équipage à se réfugier sur la banquise. Mais les connaissances sur ces régions lointaines s’enrichissent peu à peu. Certaines expéditions sont particulièrement tragiques comme celle menée par le navigateur britannique John Franklin.

Début 19e l’Angleterre relance la conquête de l’Arctique.

En 1818, John Ross longe la côte ouest du Groenland et redescend le long de la terre de Baffin sans avoir trouvé le passage.

En 1919, William Parry franchit le détroit de Lancaster et est le premier à s’aventurer le plus au nord mais la banquise ne s’ouvre pas et il ne parvient pas à trouver le passage du Nord-Ouest.

En 1829, John Ross part pendant 4 ans recueillir des informations scientifiques en Arctique ; en 1831, son neveu John Clark Ross atteint le pôle magnétique.

En 1845, John Franklin part à la conquête du passage du Nord-Ouest et disparaît avec tout son équipage. En 1847, ses deux bateaux Erebus et Terror sont pris dans les glaces et se disloquent sous la pression. Les hommes marchent vers le sud mais finissent par périr.

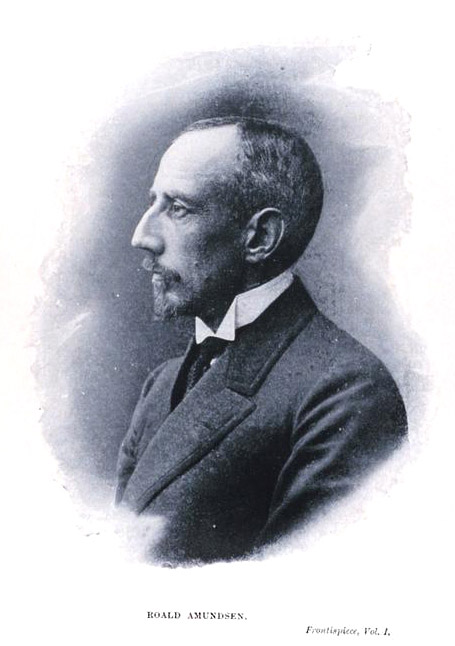

Le passage du Nord-Est, le long des côtes de la Sibérie, est découvert en 1878 par le suédois Adolf Erik Nordenskjöld, à bord de la Vaga, navire équipé d’une coque renforcée contre la pression de la glace. Son équipe et lui édifièrent un monument sur le cap Chelyuskine (point le plus septentrional de l’Asie) pour célébrer cette victoire. Le passage du Nord-Ouest, le long du Canada et de l’Alaska, est franchi par le norvégien Roald Amundsen en 1905, à bord du navire Gjöa.

La conquête du pôle Nord

En 1889, l’explorateur norvégien Fridtjof Nansen décide d’atteindre le pôle Nord en se laissant dériver à bord du Fram.

On ignore encore si le pôle est occupé par de la terre ou par une mer. Mais on sait que la banquise est en mouvement et qu’il existe un courant dans le bassin polaire. La dérive dure très longtemps ; au bout de deux ans, il quitte le navire avec un autre membre de l’équipage et atteint le point le plus au nord en traîneau (sans atteindre le pôle Nord).

Qui de Robert Peary en 1909 ou de Frederic Cook en 1908 a été le premier à atteindre le pôle Nord ? Ces deux américains prétendent avoir réussi mais n’ont pas apporté de réelles preuves de leur victoire. Peary finit par être tout de même déclaré vainqueur.

La course aux exploits

Dès la fin du 19e : alors que l’aviation n’en est qu’à ses débuts, des hommes tentent de s’aventurer au-dessus de l’Arctique, puisque la progression sur la banquise est difficile. Mais le danger est toujours présent : en 1897, on ne reverra jamais les passagers du ballon OERN de l’ingénieur suédois Salomon Andrée.

En 1928, l’italien Umberto Nobile, à bord d’un dirigeable essuie un terrible accident sur le chemin du retour. Nobile est sauvé mais une partie de son équipage périt ainsi que le norvégien Roald AMUNDSEN parti à leur secours.

Ce dernier avait survolé le pôle puis s’était posé en Alaska en 1926. La même année, Richard BYRD avait atteint le pôle Nord en avion et regagné Svalbard (archipel norvégien où se trouve l’île de Spitzberg) après 15h30 de vol.

Atteindre le pôle Nord géographique relève désormais de l’exploit sportif, personnel :

- En 1958, le premier sous-marin à propulsion nucléaire, nommé Nautilus, navigue sous la glace de l’Arctique et passe sous le pôle Nord. Il réalise ainsi la première liaison sous-marine entre l’océan Pacifique et l’océan Atlantique.

- 1968-1969 : le Britannique Wally HERBERT relie Point Barrow (Alaska) au Spitzberg (Norvège) en passant par le pôle en traîneau.

- L’explorateur japonais Naomi UEMERA atteint le pôle Nord en 1978 en traîneau à chiens après avoir parcouru 800 kilomètres de banquise en solitaire.

- Jean-Louis ETIENNE, un des grands aventuriers des pôles, en 1986, atteint le pôle Nord en solitaire et à skis ! En 2002, il parcourt 420 km, il se fait déposer au pôle Nord et dérive au gré du déplacement de la banquise à bord du Polar Observer, sorte de capsule spatiale conçue pour affronter les conditions climatiques extrêmes et de surnager en cas de fracture de glace. Il a pendant ce temps transmis aux scientifiques des observations et mesures sur la glace, la météo, le rayonnement solaire et la salinité de l’océan.

Zoom sur 3 explorateurs du 20e siècle

Le commandant Jean-Baptiste CHARCOT, médecin-explorateur français, après avoir exploré l’Antarctique, collabore à des expéditions en Arctique (1925-1936). Il permet notamment à Paul-Emile Victor de faire son premier voyage en Arctique en acceptant de l’y conduire lors d’un de ses voyages. Il périt dans un naufrage en 1936 au large de l’Islande.

Paul-Émile VICTOR, chef d’expédition, ethnologue français, entame, en 1934, une étude des Inuits qu’il poursuit en 1936-37, en vivant dans une famille d’adoption. Il note, dessine et photographie tout ce qu’il voit.

En 1936, avec 3 compagnons, en traîneau, il parcourt la calotte glaciaire groenlandaise d’ouest en est. 50 jours sont nécessaires et les difficultés nombreuses (manque de vivres, nécessité d’éliminer des chiens, altitude, froid, vent).

Pendant la seconde guerre mondiale, engagé dans l’armée américaine, il organise les secours dans les régions arctiques. Après la guerre, il obtient le soutien du gouvernement français pour créer les Expéditions polaires françaises (EPF, 1947) qu’il dirigera jusqu’en 1976. Plusieurs opérations sous sa direction ont lieu au Groenland. Il participe aussi activement à l’étude de l’Antarctique.

En savoir plus sur Paul-Emile VICTOR

Jean MALAURIE, ethnologue, géographe et écrivain français a effectué 32 missions qui l’ont conduit du Groenland à la Sibérie. Spécialiste français de l’Arctique, il s’est engagé en faveur des peuples de l’Arctique dont il a partagé l’existence.

Expédition sous un océan glacé

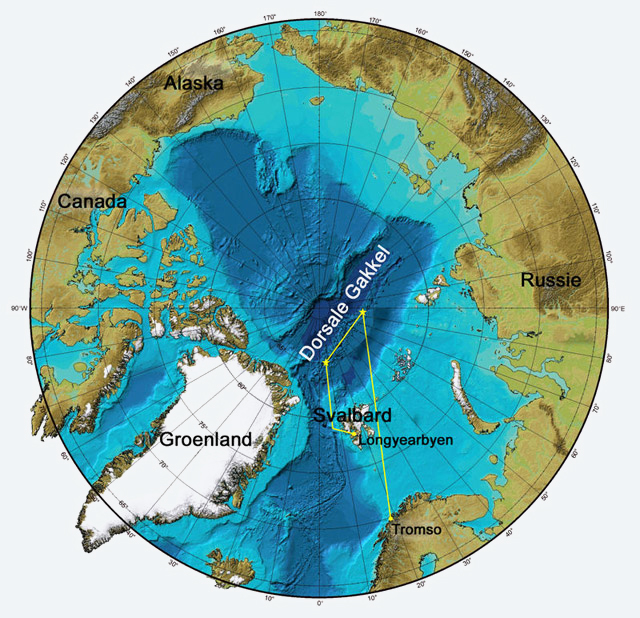

Les océans sont parcourus par une chaîne de montagne sous-marine d’environ 60 000 km de long : la dorsale océanique. Le réseau de la dorsale océanique découpe la croûte terrestre en grandes plaques : les plaques tectoniques qui flottent sur le magma. Les dorsales sont le lieu de formation de la croûte océanique et d’écartement des plaques constituant la croûte terrestre.

Les dorsales ne sont pas des montagnes comme les autres. A leur sommet, il y a une faille (le rift) où le magma en fusion remonte et s’écoule de part et d’autre de la dorsale, comme un tapis roulant. Il se solidifie en se refroidissant dans l’eau. C’est la plancher océanique qui se renouvelle. Le magma renouvelle ainsi en permanence le fond de l’océan.

La dorsale Gakkel constitue la partie nord de la dorsale médio-atlantique, une chaîne de montagnes volcaniques qui traverse le milieu de l’océan Atlantique.

L’équipe est partie le 1er juillet de Longyearbyen pour une campagne de 40 jours.

Longue de quelques 1 600 kilomètres, elle coupe l’océan Arctique en deux : d’un côté le Groenland, de l’autre la Sibérie.

Des dorsales médio-océaniques, c’est celle qui est située à la plus grande profondeur : entre 3 à 5 km de profondeur.

En 2001, une campagne est organisée sur la dorsale Gakkel. Objectif : prélever de la roche au fond de l’océan Arctique.

La surprise fut totale : à chaque fois que les scientifiques ont descendu leur ligne de dragage, ils ont trouvé des indices de l’existence de sources hydrothermales… Normalement, dans les fonds de l’océan, l’eau est froide et transparente, mais s’il existe une source hydrothermale, il y a une cheminée de fumée noire dans la colonne d’eau et celle-ci dégage une eau chaude remplie de métaux. C’est ce qui s’est passé sur la dorsale Gakkel !

Les capteurs de température et de clarté de l’eau, mis en place par les chercheurs, ont en effet détecté des traces d’eau plus chaude, des produits chimiques et des particules habituellement trouvées dans les panaches de fluides venant de sources hydrothermales.

Des oasis sous un océan glacé

Les sources hydrothermales se situent le plus souvent sur les dorsales océaniques, aux frontières des plaques, là où l’activité volcanique et tectonique est la plus intense.

Quand de l’eau de mer froide pénètre dans les fissures au fond de l’océan, elle est réchauffée par le magma. Lors de sa descente dans les profondeurs, l’eau de mer enlève les métaux des roches tels que le fer, le cuivre et le zinc. Le fluide qui remonte à la surface est en conséquence, chargé de ces métaux. Il est acide, sans oxygène et très chaud – environ 350°C. Lorsqu’il sort du fond de la mer, le fluide et les métaux (sulfures de fer, de cuivre et de zinc) qu’il contient se mélangent avec l’eau de mer froide. Les sulfures métalliques forment des cheminées pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur.

Ce processus crée également de l’hydrogène sulfuré qui sera utilisé par les organismes vivant autour des sources pour créer de l’énergie. On trouve des palourdes, des moules, des vers, des crevettes…

Les animaux qui vivent autour de ces sources n’ont donc pas besoin de soleil ni d’oxygène pour vivre ! C’était une découverte incroyable en 1977 lorsque les 1ères sources ont été découvertes dans l’océan Pacifique. On en a trouvé ensuite dans de nombreux autres sites : sur la dorsale séparant l’océan Atlantique…

Quatre raisons d’explorer la dorsale Gakkel

Des sources hydrothermales sur la 2 CV (deux-chevaux) des dorsales médio-océaniques !

Rob REVES-SOHN compare la dorsale Gakkel à une 2 CV et la dorsale du Pacifique à une Ferrari !

En effet, on ne pensait pas trouver de sources hydrothermales sur cette dorsale car les plaques qui la composent s’écartent très, très lentement. Il n’y a pas beaucoup de chaleur, ni d’activité volcanique : il ne devrait donc pas y avoir de sources hydrothermales !

En théorie, les sources hydrothermales apparaissent là où les plaques se séparent rapidement, comme sur la dorsale du Pacifique, provoquant une intense activité volcanique. Or la campagne de 2001 a prouvé le contraire !

Des formes de vie inconnues

L’océan Arctique est presque fermé. Pendant des millions d’années, il y a eu très peu de connexions en profondeur entre cette mer et les autres océans de la Terre. Cela signifie que les formes de vie autour de ces hypothétiques sources hydrothermales ont évolué pendant tout ce temps sans échanges extérieurs.

Les animaux se sont donc adaptés aux conditions de vie sur la dorsale… Un peu comme les animaux de l’Australie que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

Un autre type de roche

Sur la dorsale médio-océanique, à certains endroits, on trouve une couche de roche qui s’appelle le « manteau », il se situe juste en dessous de l’écorce terrestre. Cette roche, la péridotite, affleure sur la dorsale Gakkel.

La péridotite a une composition chimique très différente de la roche volcanique ou du basalte que nous avons l’habitude de voir sur la dorsale médio-océanique. Ainsi, les réactions chimiques entre la péridotite et l’eau de mer produisent des éléments minéraux, des gaz différents de ceux produits par les réactions chimiques entre l’eau de mer et le basalte.

Il n’y a qu’un pas pour en conclure que les organismes vivant autour des sources hydrothermales et qui utilisent ces éléments pour créer de l’énergie sont également différents. Les chercheurs pensent donc découvrir des dépôts de minéraux et des organismes encore inconnus !

Les premières formes de vies apparues sur Terre

La présence de la roche péridotite et les réactions chimiques qu’elle génère sont similaires aux conditions qui existaient aux débuts de la vie sur Terre il y a des billions (mille milliards) d’années…

Des Hommes et des engins

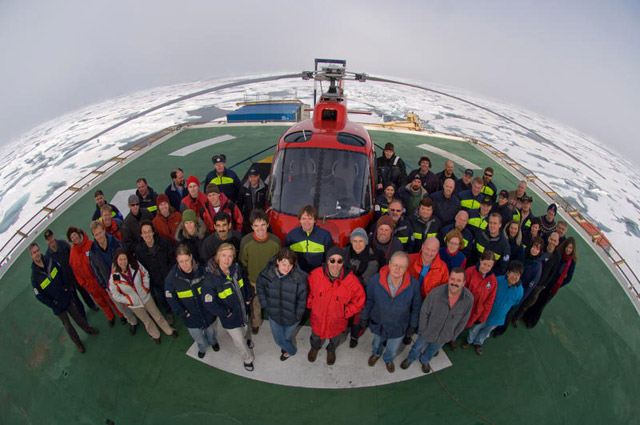

62 personnes pour 1 campagne

Cette campagne nommée « Arctic GAkkel Vents Expedition » (AGAVE) a été organisée par le Woods Hole Oceanographic Institution (Etats-Unis) : c’est l’Ifremer américain !

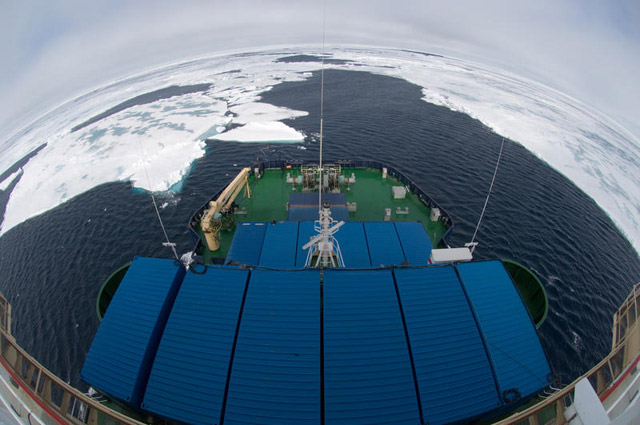

48 hommes et 14 femmes de nationalités suédoises, norvégiennes, allemandes, américaines ou japonaises se sont embarqués à bord de l’Oden pour une campagne de 40 jours. Il y avait des scientifiques, des ingénieurs, des marins, des pilotes d’hélicoptère (le brise-glace Oden a son propre hélicoptère !), des étudiants, des cuisiniers, des informaticiens, des mécaniciens, un docteur, un météorologiste, des journalistes. 30 personnes pour faire fonctionner le bateau et 32 personnes pour étudier les profondeurs arctiques…

Ils sont partis de Longyearbyen au Spitzberg (Svalbard, Norvège) le 1er juillet et sont revenus le 10 août 2007.

Pour les nourrir, tout a été prévu ! Le navire pouvait, en effet, stocker des provisions pour 2 voyages de 6 semaines : 600 kg de café, 4 000 œufs, 850 litres de lait et 1,5 tonnes de pommes de terre… Beaucoup de pommes de terre avec des recettes qui en ont étonné plus d’un !

Deux objectifs entre Espace et Grandes Profondeurs

Le 1er objectif de cette campagne était de développer et de tester de nouveaux robots spécialement conçus pour intervenir sous les glaces : Puma et Jaguar. Drôles de noms pour des robots sous-marins !

Le développement de ce type de robot intéresse également l’agence spatiale américaine, la NASA (National Aeronautics and Space Administration), dans le cadre de l’exploration d’un océan glacé sur Europa, une des lunes de Jupiter. C’est pourquoi la NASA a financé le projet en partenariat avec le Woods Hole Oceanographic Institution.

Le 2e objectif était de découvrir s’il y a réellement des sources hydrothermales et de nouvelles formes de vie autour d’elles.

De nombreux équipements pour une campagne unique

Rob REVES-SOHN, géophysicien et chef de mission de la campagne Gakkel raconte : « Il a dix ans, je donnais le bain à ma fille de quelques mois qui s’amusait avec un petit sous-marin. Ce jouet a disparu sous la mousse et tout d’un coup j’ai eu l’idée : « C’est ça dont on a besoin – des robots submersibles ». Eh oui ! Des robots autonomes capables d’aller sous la glace pour faire des recherches dans l’Océan Arctique…

L’idée d’envoyer nos véhicules 1 jour ou 2 sous la glace est terrifiante ! Quand les robots vont descendre à travers la glace et partir à plusieurs kilomètres du navire …on ne peut que prier pour leur retour !

Nous avons devant nous une occasion rare de découvrir un endroit de la planète où des mesures n’ont jamais été prises.

Nous allons donc apporter tout ce que nous avons en termes d’équipements de détection et de prélèvement car il est impossible de dire quand sera organisée une prochaine campagne.

On essayera de faire de notre mieux, mais il n’y a, bien sûr, pas de garantie de succès. »

- Le brise-glace Oden

L’océan Arctique est couvert de glaces flottantes dont l’épaisseur varie entre 1 et 4 mètres. Il est donc impératif d’utiliser un brise-glace pour résister à la puissance écrasante de la glace et atteindre la dorsale.

Oden est par ailleurs employé pour mettre à l’eau la sonde CTD et les robots sous-marins : il casse la glace et utilise ses jets d’eau pour créer des trous.

- La sonde CTD (Conductivity-Temperature-Depth)

C’est le 1er instrument descendu en mer. La sonde CTD (Conductivity-Temperature-Depth) permet de prélever des échantillons d’eau de mer à des profondeurs pré déterminées.

Cet instrument est appelé Rosette (en le regardant de dessus il ressemble à une rosette de cathédrale gothique). Un châssis autour de la CTD transporte jusqu’à 32 bouteilles en plastique et les scientifiques peuvent les fermer à distance pour prendre des échantillons d’eau.

La sonde CTD mesure également la température de l’eau – forcément plus élevée en présence de sources hydrothermales – et détecte la présence de particules issues des sources. Elle transmet ensuite ces données aux chercheurs restés à bord. Elle couvre rapidement une zone mais ne peut aller que dans des endroits accessibles par le navire, elle est en effet traînée derrière l’Oden.

- Les robots autonomes Puma le « chimiste », et Jaguar le « photographe »

Lors de cette expédition, l’équipe utilise deux robots autonomes, nommés Puma et Jaguar. « Autonome » suppose qu’une fois programmés à bord du navire et descendus dans l’eau via un trou dans la glace, ces engins accomplissent leur mission avec un minimum de communication.

Après quelques heures, ils retrouvent un autre trou dans la glace et se font récupérer par le brise-glace. Puma est déployé en premier.

C’est un chasseur de sources hydrothermales capable de détecter et d’analyser la nature des sources, la chimie et la température ainsi que la concentration des fluides. Puma est programmé pour intervenir dans n’importe quelle zone. Cependant, il faut 8 heures pour le descendre et le remonter du fond et parfois plusieurs heures pour le récupérer ! Il faut par ailleurs recharger ses batteries entre chaque mission.

Jaguar est envoyé après Puma. Il s’immobilise au-dessus des sources hydrothermales pour cartographier la zone, photographier les sources et la vie sous-marine à proximité.

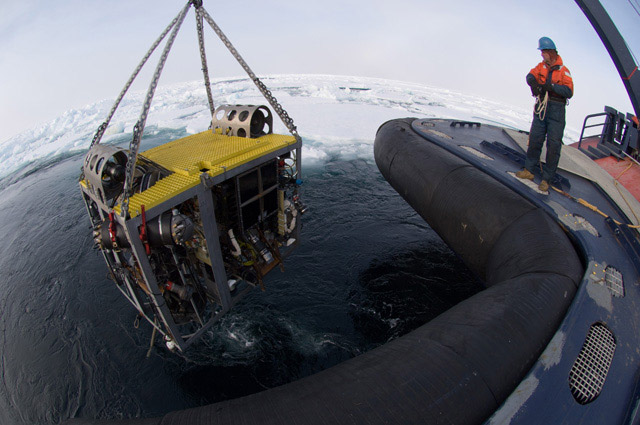

- Le robot téléopéré Camper

Ce boîtier en acier – environ 1,50 m de largeur, 2 m de longueur et 1,60 m de hauteur – pèse 2,8 tonnes. Il est traîné derrière le brise-glace et descend au fond sur un câble ou un treuil.

Il intervient après Jaguar et Puma dès que des sources hydrothermales sont localisées. Il est équipé d’une caméra et de lumières ainsi que de propulseurs pour le manœuvrer et le placer au-dessus des sources.

Il prélève des échantillons de roches et est également équipé d’une « pelle » pour recueillir les animaux immobiles type palourdes et d’un « aspirateur » pour attraper des animaux qui se déplacent comme les crevettes.

Le prélèvement d’échantillons biologiques est très important car les scientifiques souhaitent extraire l’ADN de ces organismes pour le comparer à ceux issus d’autres sources hydrothermales et mieux comprendre l’évolution des espèces.

Des oasis, oui ! Mais où ?

A la grande déception des chercheurs, aucune source hydrothermale n’a été découverte.

Cependant, les scientifiques ont accumulé des indices de leur présence. La sonde CTD a ainsi détecté dans une zone de grands panaches d’eau contenant des particules, des produits chimiques et de l’eau chaude. Le robot Camper a également filmé dans la même zone de l’eau opaque et une matière jaune constitué de microbes ou construite par des microbes qui couvraient des fissures au fond.

Une multitude de questions restent en suspens. Les chercheurs ont encore de nombreuses heures de travail dans leurs laboratoires à terre pour étudier les données collectées durant ces 5 semaines en mer. A suivre…

Interview de Rob REVES-SOHN, géophysicien et chef de mission de la campagne Gakkel

« Si on regarde la tectonique des plaques où nous avons deux plaques qui s’écartent, ce mouvement est soit « important », comme par exemple dans le Pacifique, ou « faible ». On peut la comparer à une Ferrari – une machine bien lubrifiée. On forme une nouvelle croûte et tout va très vite ; il y a beaucoup de magma et pas beaucoup de tremblements de terre car on crée tout simplement un trou qui est ensuite rempli de nouveau avec de la matière volcanique. Puis on bascule sur le côté et le processus se répète.

Par contre, quand les choses se ralentissent vraiment, c’est l’équivalent d’une 2 CV où la tige de piston s’éjecte d’un coup, le mouvement est très saccadé : c’est la dorsale Gakkel – la 2 CV (deux chevaux) des dorsales médio-atlantiques.

En 2001, l’expédition avait pour objectif la pétrologie – l’étude des roches. C’est vraiment dans un 2ème temps que les scientifiques ont pensé à mettre des capteurs pour mesurer la température de l’eau et sa clarté. Dans les fonds de l’océan, l’eau est froide et transparente, mais s’il existe une source hydrothermale, il y a une cheminée de fumée noire dans la colonne d’eau et celle-ci dégage une eau chaude remplie de métaux.

A la surprise de tout le monde, pratiquement à chaque fois qu’ils ont descendu leur ligne de dragage, ils ont trouvé une preuve de l’existence de ces cheminées. C’était vraiment étonnant car en théorie, quand des plaques se séparent rapidement, il y a beaucoup d’activité volcanique et on trouve énormément de circulation hydrothermale. Donc sans ce genre d’activité, il ne devrait pas y avoir de la circulation hydrothermale ou en tout cas beaucoup moins.

C’était donc une découverte incroyable et personne ne savait quoi en penser. Les plaques tectoniques de la dorsale de Gakkel se séparent mais tout juste ! Si les plaques se séparent rapidement il y a beaucoup de volcanisme et c’est souvent spectaculaire. On trouve, par ailleurs, une roche : le basalte.

En conséquence, quand on ralentit ce processus pour que l’on puisse à peine voir du mouvement, au lieu d’avoir beaucoup d’activité volcanique, c’est un peu comme le pillage de tombeaux ; on déterre de gros morceaux du manteau « vierge » et on obtient un rocher complètement différent. Il y a une différence énorme entre le basalte et la péridotite, le nom de la matière du manteau. Quand on regarde les informations recueillies dans les fossiles, il semble que la première vie sur Terre existait il y a 3,5 billions d’années, ce qui veut dire que ces formes de vie ont vu le jour dans un environnement sans oxygène. Les organismes n’utilisaient donc pas l’oxygène pour métaboliser et créer de l’énergie. Il existait donc forcément autre chose, mais quoi ? Probablement du soufre. Ce qui est également intéressant dans cet écosystème c’est qu’il est similaire à l’environnement qui existait quand les premières formes de vie ont fait leur apparition sur la Terre.

Quand les fluides hydrothermaux se mélangent avec l’eau de mer, ils produisent beaucoup de minéraux tels que du cuivre, du zinc, du soufre donc beaucoup de métaux. Quand cette circulation a lieu dans des dorsales « lentes » comme la dorsale Gakkel, de grosses poches de basalte sont créées et ça c’est vraiment génial parce qu’il existe peut-être beaucoup de dépôts de minéraux au niveau de la dorsale Gakkel ! »

Interview de Susan HUMPHRIS, géochimiste marine sur la campagne Gakkel

« Les dorsales océaniques sont composées de la plus longue chaîne de volcans sur notre planète. C’est une chaîne qui s’étend sur 60,000 km autour de la Terre, un peu comme la couture sur un ballon de baseball. Les dorsales médio-océaniques créent une frontière entre deux plaques tectoniques qui font partie du manteau – un peu comme les pièces d’un puzzle – elles bougent l’une contre l’autre. Sur ces dorsales, les plaques se séparent parfois et le magma ou la roche fondue surgit entre elles et produit une éruption au fond de la mer formant alors un volcan. C’est donc l’endroit où la planète se recouvre d’une nouvelle couche.

Les sources hydrothermales sous-marines, ce n’est rien de plus que le parc de Yellowstone au fond de la mer. Il y a des geysers à Yellowstone qui se sont formés car les eaux de pluie ou l’eau de fond s’infiltrent dans la terre et sont réchauffées par des points chauds ou par le magma qui se trouve sous le parc de Yellowstone. Ces fluides deviennent donc très chauds et ressurgissent à la surface.

C’est le même principe dans les océans : une surface de convection comme une casserole d’eau sur le feu. Quand on chauffe l’eau, elle monte à la surface et l’eau plus froide descend au fond de la casserole pour être chauffée à son tour.

Quand les fluides descendent au fond de la mer, une réaction chimique se passe au contact de la roche. Plus on descend, plus la température monte et d’autres réactions ont lieu. On part donc d’une eau de mer froide, alcaline et oxygénée pour finir avec un fluide très acide et sans oxygène.

Lors de sa descente vers les profondeurs, ce fluide enlève les métaux des roches et remonte à la surface chargée de ces métaux. Une fois mélangé avec de l’eau de mer, il devient oxygéné, sa température descend et de nouveaux éléments apparaissent comme les sulfures de fer et de zinc.

Les sources sont en fait constituées de minéraux qui ont été enlevés de la croûte terrestre et c’est donc une façon de concentrer ces métaux dans des dépôts de petite ou grande taille.

Gakkel est une des plus « lentes » dorsales médio-océaniques. Comme cette dorsale ne bouge pas beaucoup, il n’y a pas d’activité volcanique et donc pas de couche de roche volcanique à la surface. On trouve à la place une couche de roche qui forme le « manteau » de la Terre, juste en dessous de la croûte. Cette roche affleure sur la dorsale et a une composition chimique très différente. Les réactions qui ont lieu entre cette roche et l’eau de mer sont également différentes et produisent des matériaux et des gaz jamais observés. Le résultat, on l’espère, c’est la découverte d’organismes et d’espèces encore inconnus.

L’intérêt de cette dorsale c’est aussi la présence d’une roche très proche chimiquement parlant des premières roches apparus sur Terre et produites par l’activité volcanique. Cela veut dire que cet endroit serait très semblable à l’environnement qui existait au début de la Terre.

Mon plus grand espoir c’est de trouver toute une gamme de systèmes hydrothermaux avec des températures hautes et basses, certains dans des zones volcaniques et d’autres sur les endroits où le manteau est exposé. Comme ça on aura vraiment une comparaison idéale !

Même si je ne suis pas biologiste, j’aime bien regarder du côté des animaux car ils sont toujours fascinants.

Ma plus grosse crainte ? Je suppose que ça serait soit de perdre nos robots autonomes car c’est quand même un projet à haut-risque, soit que nous ne trouvions pas de sources : pour moi ça serait vraiment la plus grosse déception. »

Interview de Timothy SHANK, biologiste en chef sur la campagne Gakkel

« Je suis Tim Shank, scientifique ici au Woods Hole Oceanographic Institution et je travaille comme biologiste spécialisé dans les écosystèmes profonds.

Avant la découverte de sources hydrothermales aux îles Galápagos, on croyait que des organismes ne pouvaient pas exister sans soleil et que les animaux des profondeurs océaniques se nourrissaient exclusivement de débris organiques tombés au fond. Mais les sources ont tout changé ! Que des sels nutritifs surgissaient de l’intérieur de la Terre que les animaux pouvaient manger et que ses organismes n’avaient pas besoin de soleil pour vivre c’était du jamais vu !

Les premières sources ont été découvertes aux îles Galápagos en 1977 par une équipe de géologues, mais les biologistes n’ont pu les étudier qu’en 1979.

Ils ne s’attendaient pas à trouver ces animaux ; ils cherchaient plutôt des sources de chaleur sortant de la croûte terrestre. Mais ils ont découvert des formes de vie vues nulle part ailleurs, comme des vers tubicoles d’environ 3 mètres sans bouche, ni yeux ni intestins. Ils semblaient avoir une poche de bactéries utilisée pour se nourrir – ces bactéries transforment les parties chimiques des fluides en énergie pour le ver tubicole. Et ils ont aussi récolté un grand volume d’informations sur les stratégies d’adaptation et d’évolution de ces espèces.

Une fois que les sources ont été trouvées aux Galápagos en 1977, la découverte d’autres sites a suivi rapidement : un peu au nord en 1979, puis dans le Golfe de Californie en 1981 ; sur la côte des Etats d’Oregon et de Washington en 1984. En 1985, les premières sources étaient découvertes dans l’océan Atlantique. Cela faisait beaucoup de nouveaux sites en peu de temps, ce qui nous surprend toujours !

Et si je vous dis que nous connaissons désormais dans le monde 600 espèces qui vivent à proximité des sources hydrothermales ! Cela fait une nouvelle espèce presque tous les dix jours depuis trente ans. C’est super !

Le long de la dorsale « Pacifique Est » sur la côte de l’Amérique du sud au-dessus des Galápagos, vivent plutôt des vers tubicoles, des grandes palourdes et des moules. Au nord sur la côte des Etats d’Oregon et de Washington, on peut voir d’autres sortes de palourdes et de vers, mais ce sont des espèces légèrement différentes de celles qui existent au sud.

Un des endroits « clés » à étudier était donc l’Océan Arctique. C’est un lieu fascinant pour étudier l’évolution de la vie sur notre planète ! C’est un bassin pratiquement fermé ; de l’eau peut rentrer et sortir à un niveau peu profond à partir du détroit de Fram côté Atlantique et par la mer de Béring côté Pacifique mais il y a très peu de connexions en profondeur dans cette mer.

Ce bassin est resté isolé depuis environ 28 millions d’années, tout ce qui a évolué dans les eaux autour de la dorsale Gakkel, n’a donc pas eu donc de contacts extérieurs pendant tout ce temps.

A quoi ces animaux vont-ils ressembler ? Je n’en ai pas la moindre idée ! Mais je peux vous dire que si nous en trouvons là-bas, ils auront des adaptations intéressantes, des choses que nous n’avons encore jamais vues. Ils vivent peut-être de ressources et de sels nutritifs que nous ne connaissons pas.

C’est donc un rêve pour un biologiste de pouvoir y aller et de trouver ces animaux ! »

Interview de Hanumant SINGH, ingénieur en chef robotique sous-marine sur la campagne Gakkel

« J’occupe le poste d’ingénieur en chef pour ce projet. Cette mission est menée par un certain nombre de scientifiques : des géologues, des biologistes et des chimistes, mais en tant qu’ingénieur principal, je suis responsable de la conception des robots autonomes (AUV) et des longueurs de câble que l’on utilisera lors de cette expédition.

Notre objectif pour cette mission, ce n’est pas de sortir avec 4 engins différents : la sonde CTD, le robot Camper et 2 robots autonomes (AUV) nommés Jaguar et Puma mais de les utiliser ensemble afin d’en savoir plus sur les sources hydrothermales dans l’océan Arctique.

Il faut souvent des mois pour trouver une source et les expéditions précédentes, qui avaient les mêmes indices que nous, n’ont pas trouvé de sources. Ils étaient équipés d’un véhicule télécommandé (ROV) et d’un robot autonome (AUV). C’est déjà difficile en pleine mer, alors c’est encore plus dur sous la glace de l’océan Arctique !

Travailler dans l’océan Arctique est très différent d’un travail en pleine mer. Une des différences principales c’est qu’en pleine mer, nous avons un type de robot sous-marin que l’on règle avec un équilibre positif pour qu’il s’éteigne automatiquement en cas de problème et remonte doucement à la surface ensuite. Dans l’Arctique, par contre, il sera peut-être impossible de récupérer l’engin sous la glace.

Nous avons une expression entre nous : on dit que c’est une bonne journée lorsque le nombre de récupérations est égal au nombre de déploiements !

Le véhicule le plus important mais le plus « basique » est la sonde CTD. Cet instrument est couramment utilisé durant les campagnes océanographiques. CTD veut dire « Conductivity Temperature Depth ». La première chose à faire en arrivant sur place c’est de mettre cet instrument à l’eau pour qu’il nous confirme la présence d’une cheminée et qu’il nous donne une indication de sa position.

Lorsque c’est fait alors nous mettons à l’eau les robots autonomes : Jaguar et Puma. Ce sont des robots qui sont préprogrammés à bord du navire. Ils sont ensuite lancés sans connexion et sans être reliés au navire par un câble. On communique acoustiquement avec eux pendant leur mission mais ce sont des engins autonomes.

Nous avons deux véhicules de ce genre sur le navire. D’abord Puma, qui veut dire « Plume Mapper ». C’est un véhicule conçu pour repérer les sources hydrothermales. Ses capteurs sont principalement associés à des recherches chimiques et de températures qui lui permettent d’identifier la source et de la localiser. Ensuite, on peut mettre Jaguar (« Just Another Grand Underwater Autonomous Research ») à l’eau. Ce robot est conçu pour cartographier une zone : il prend des photos et fait des cartes sonores de l’endroit identifié par Puma.

Une fois que ces deux engins ont identifié un site et l’ont cartographié, nous utilisons notre troisième véhicule qui est un engin tracté : Camper (« Camera Sampling »). Il est équipé d’une caméra pour filmer les organismes qui vivent autour de la source et de « préleveurs » pour retirer des échantillons biologiques et géologiques au niveau de la source hydrothermale.

Nous pouvons échouer car il y a beaucoup de risques : perdre nos véhicules, ne pas récupérer assez de données etc. mais je crois que nous avons aussi de forte chance de réussir ! Quand on a comparé les risques avec le résultat possible, on a trouvé que c’était un projet qui valait le coup et c’est pour cela que nous tentons notre chance ! »

Crédits photos

© Woods Hole oceanographic Institution (WHOI) │ Institut Polaire Paul-Emile Victo (IPEV) │ Fonds PaulEmile Victor │ NOAA