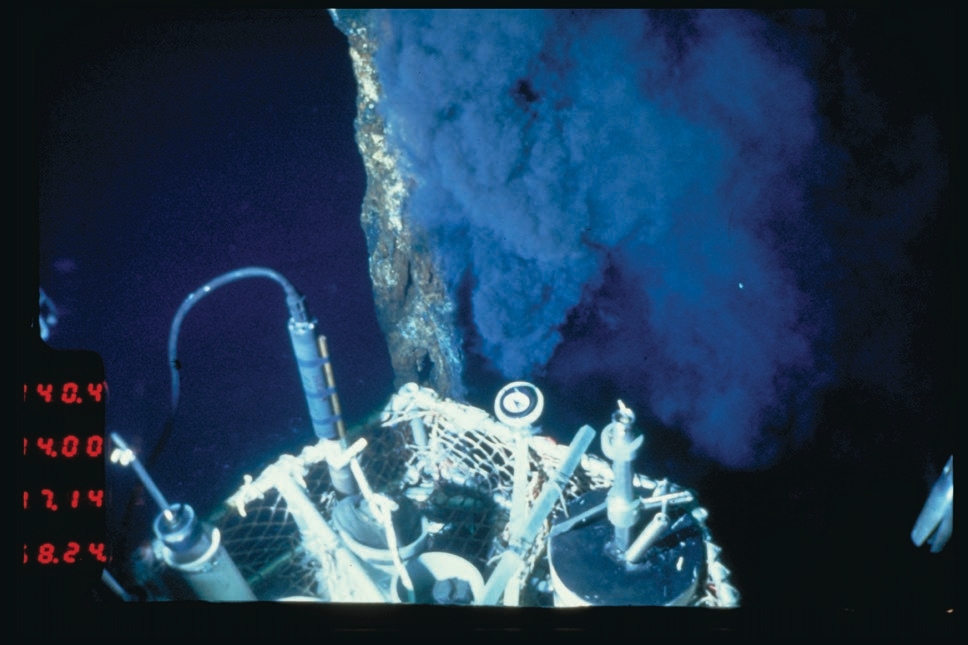

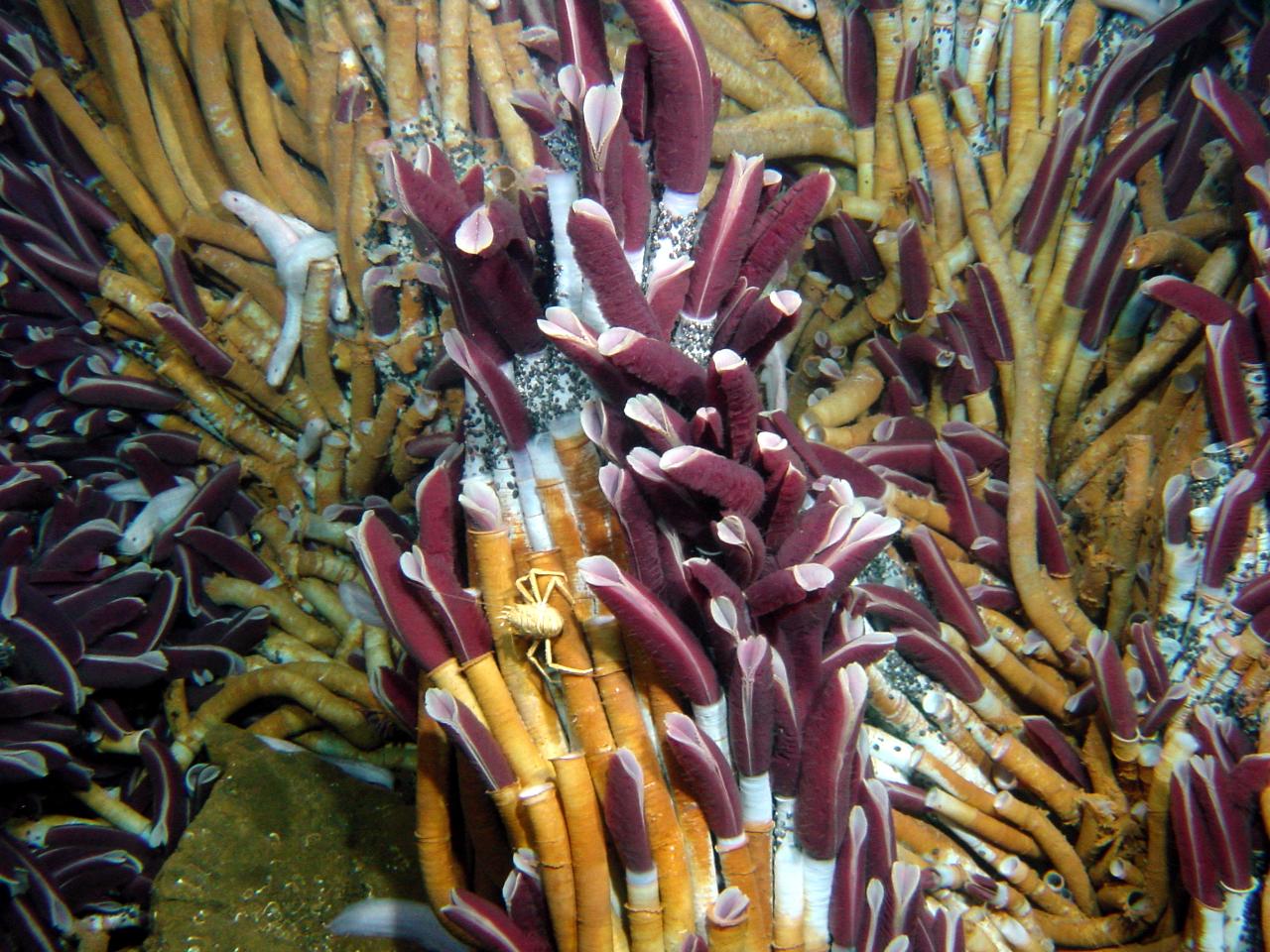

Françoise GAILL met notamment en évidence l’un des mécanismes moléculaires permettant aux organismes de s’adapter aux fluides hydrothermaux.

Une femme de réseau

Françoise GAILL est fortement impliquée dans la coordination de réseaux nationaux et internationaux spécialisés dans les grands fonds notamment :

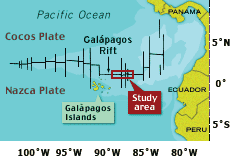

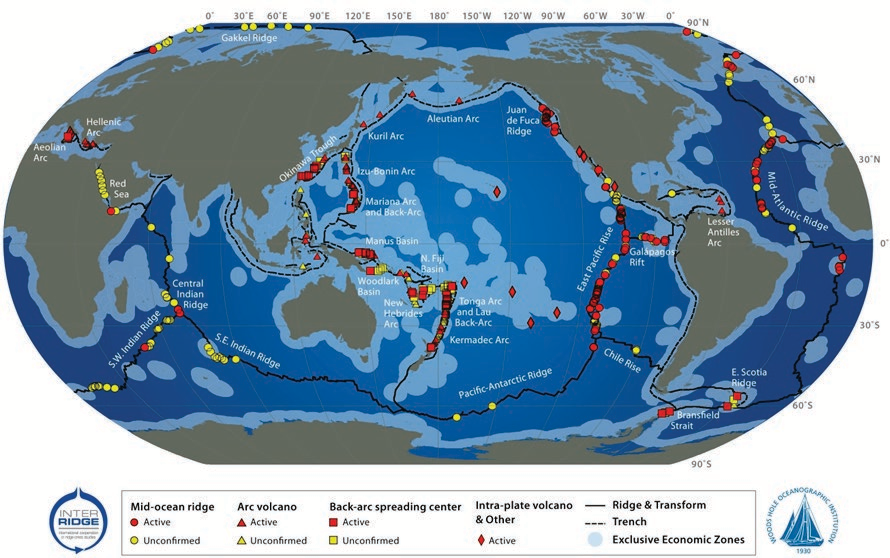

InterRidge

Cette organisation internationale à but non lucratif, soutenue par une dizaine de nations principales ou régulières (France, Chine, Norvège, Canada, Allemagne, Inde, Japon, Corée, Royaume-Uni…), a pour objectifs :

- de promouvoir des études interdisciplinaires et internationales sur les fonds marins afin de mutualiser les moyens techniques, humains et financiers ;

- de coordonner les échanges scientifiques (information, technologie, installations) entre les groupes de recherche nationaux ;

- d’encourager la protection et la gestion des environnements liés aux dorsales océaniques au travers d’une communication et d’une sensibilisation unifiée des chercheurs vers l’opinion public et les décideurs.

Census of Marine Life (CoML)

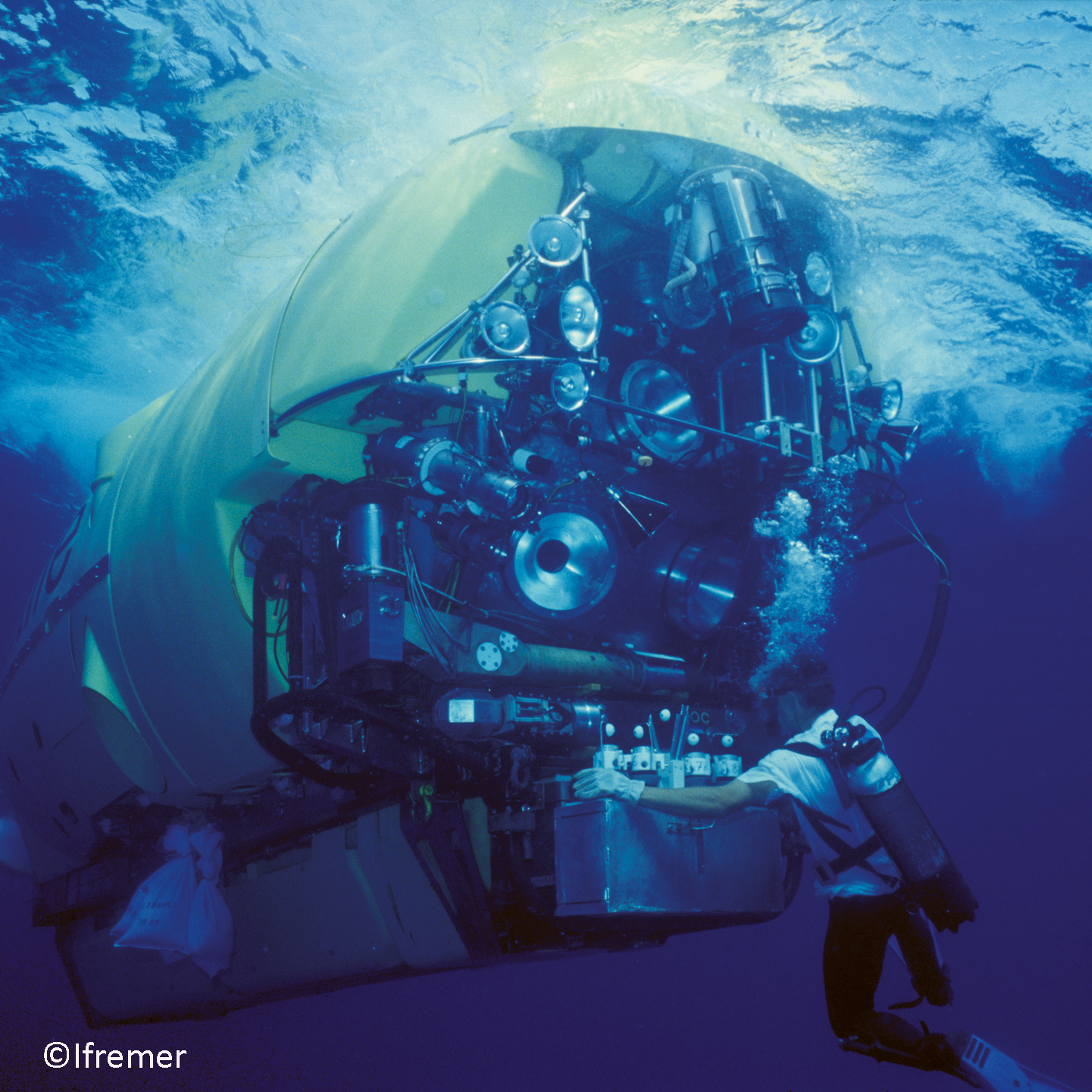

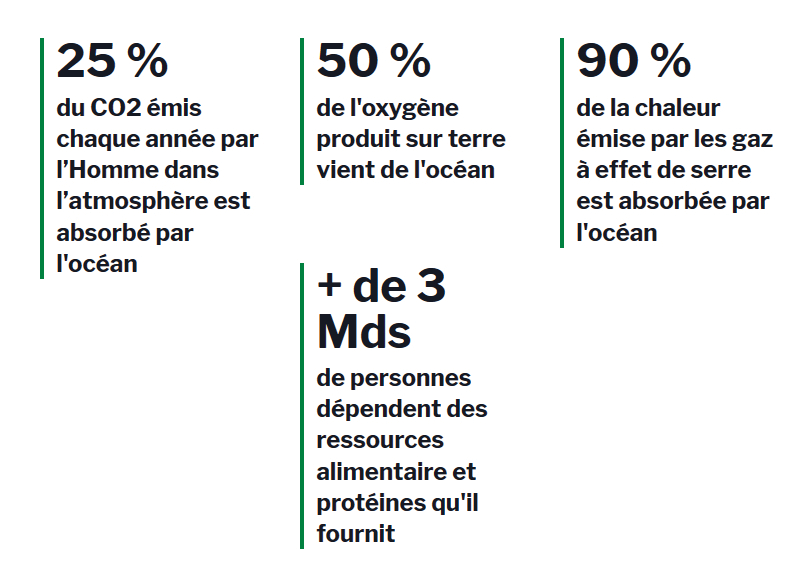

Ce programme sans précédent de Recensement mondial de la vie sous-marine, mené entre 2000 et 2010, a permis de documenter un Océan en évolution avec une diversité plus riche et subissant plus fortement les impacts occasionnés par l’Homme qu’on ne le pensait.

Fouillant dans les archives, se lançant dans plus de 540 expéditions dans tous les océans, les 2 700 scientifiques originaires de plus de 80 pays qui ont participé au recensement, ont assemblé, élargi et organisé les connaissances révélant la diversité, la répartition et l’abondance des espèces.

Plus de 6 000 espèces potentiellement nouvelles ont été découvertes, parmi lesquelles 1 200 ont été décrites. Un volet « Exploration et découverte de la vie sur les marges continentales, dans les abysses et les écosystèmes chimiosynthétiques » était déployé permettant la découverte de nouvelles espèces comme la galathée Yéti (Kiwa Hirsuta)…

Françoise GAILL fait ainsi partie du comité de pilotage du programme Chess visant à déterminer la répartition des écosystèmes chimiosynthétiques profonds à une échelle globale et de comprendre les processus de fonctionnement de ces écosystèmes.