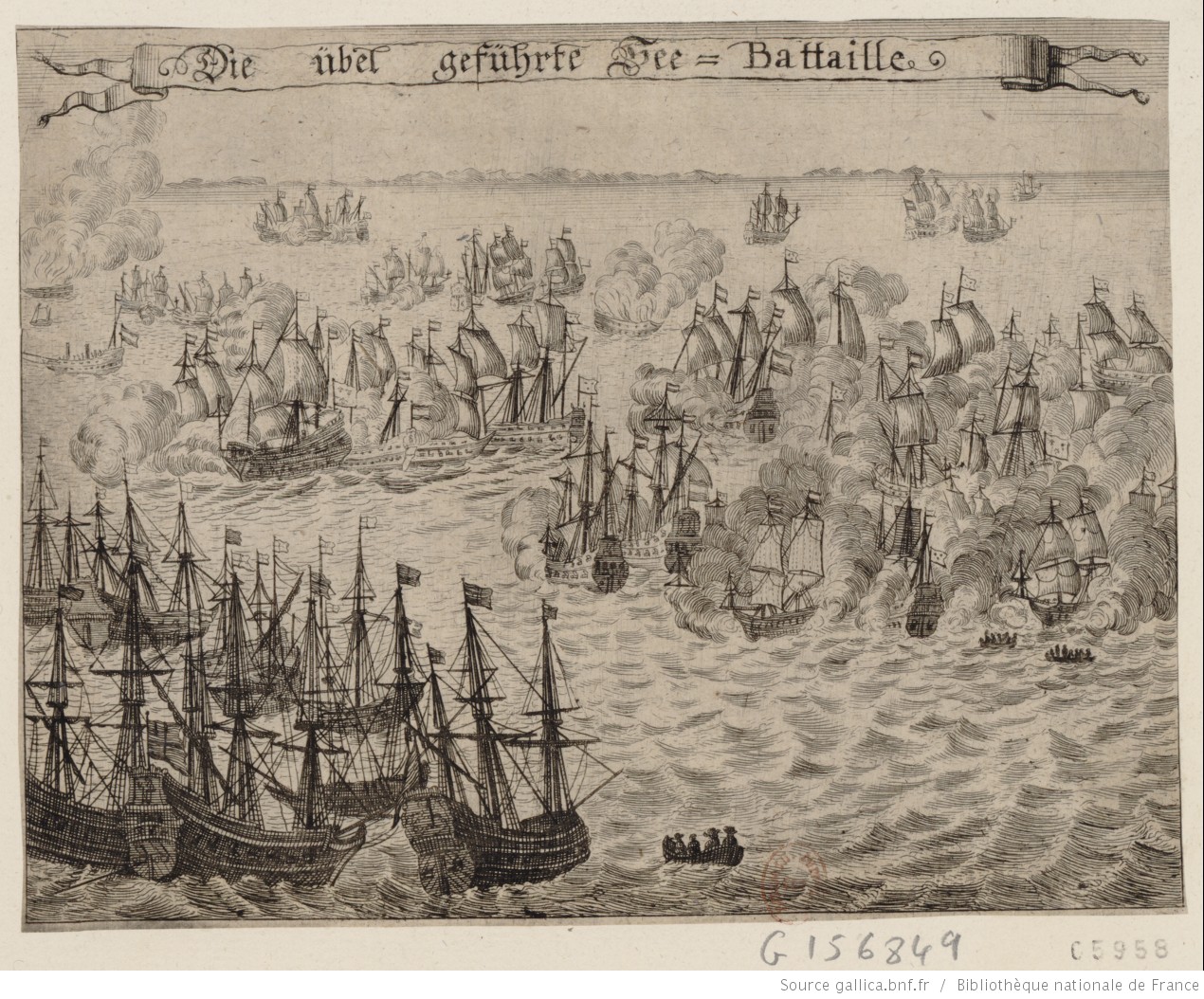

En 1688, Jacques II Stuart règne sur l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande. Il est catholique dans un pays où les protestants, sauf en Irlande, forment la majorité. Il est détrôné par son gendre protestant, Guillaume D’ORANGENASSAU. Il trouve refuge en France près de son cousin et allié Louis XIV. Un débarquement en Angleterre est prévu dans le but de restituer le pouvoir à Jacques II.

Le 12 mai 1692, l’Amiral français TOURVILLE appareille de Brest avec une flotte qui compte 44 vaisseaux. Le 24 mai 1692, la flotte anglaise fait la jonction avec celle des Provinces-Unies, des Pays-Bas regroupant près d’une centaine de vaisseaux de ligne. Le 29 mai 1692, les deux flottes se rencontrent au large de la pointe de Barfleur sur la côte nord-est du Cotentin, en Normandie.