Ce seront le F.N.R.S. II puis le F.N.R.S. III et enfin le Trieste qui atteindra en 1960 la profondeur record de 10 916 mètres…

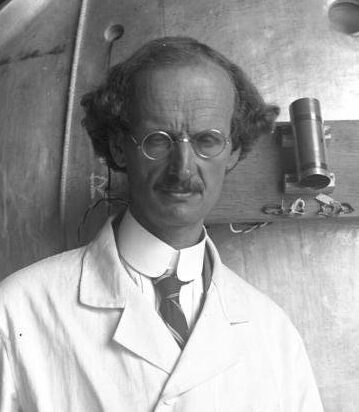

Auguste PICCARD

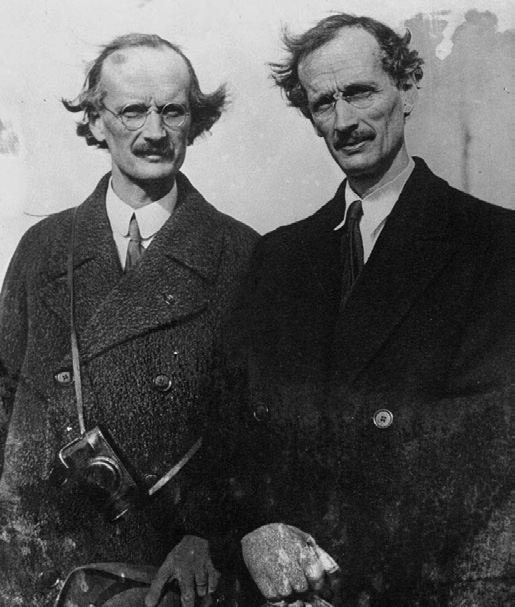

Auguste PICCARD et son frère jumeau, Jean, naissent le 28 janvier 1884 à Bâle, en Suisse.

Brillant élève, Auguste PICCARD intègre en 1903 la prestigieuse École polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse, où il suit des études de physique. En 1910, il obtient son diplôme d’ingénieur en mécanique.

Au printemps 1912, il assiste à Paris, à la fameuse coupe de ballons libres « Gordon Bennett », une course aéronautique créée en 1906 où chaque pays est représenté par un ou plusieurs équipages. C’est là le début de la passion d’Auguste pour le ballon libre. Il effectue en solitaire, ses premières ascensions et réalise que « l’exploration est le sport du savant ».

En 1913, à l’âge de 29 ans, il est nommé docteur en sciences naturelles grâce à sa thèse portant sur le coefficient de magnétisation de l’eau et de l’oxygène. Fidèle à l’École polytechnique fédérale de Zurich, il y devient chargé de cours puis professeur titulaire en 1917.

Parallèlement, il publie de nombreux essais et articles scientifiques qui lui valent la reconnaissance de ses pairs. Notamment celle d’Albert EINSTEIN qui annote en allemand certaines de ses publications.

Auguste PICCARD poursuit également ses recherches sur le magnétisme et la radioactivité. Il découvre en 1917, un nouvel isotope de l’uranium, l’« actiuranium » qui sera plus tard rebaptisé « uranium 235 ».

En 1920, Auguste PICCARD, alors âgé de 36 ans, est nommé à la chaire de physique expérimentale de l’École polytechnique fédérale de Zurich.

Cette même année, il épouse Marianne DENIS, une jeune étudiante française venue parfaire son allemand à Zurich.

Le couple aura cinq enfants : quatre filles, Denise, née en 1921, Marianne, née en 1924, Hélène, née en 1925, Geneviève, née en 1931, et un fils, Jacques, né en 1922.

En collaboration avec le géophysicien suisse Alfred DE QUERVAIN, Auguste PICCARD met au point en 1922, à Zurich, un sismographe ultra-précis qui révolutionne la sismologie. Fort d’une renommée grandissante, Auguste PICCARD se voit proposer la création et la direction des nouveaux laboratoires de physique de la Faculté des sciences appliquées à l’Université libre de Bruxelles, en Belgique.

En 1923, Auguste PICCARD participe en tant que représentant de la Suisse, à la course aéronautique de ballons libres de la Coupe « Gordon Bennett » qui se tient à Bruxelles. Malgré des conditions météorologiques déplorables, Auguste parvient à terminer la course sain et sauf et arrive 10e.

En 1926, il s’applique à démontrer la pertinence de la fameuse théorie de la Relativité mise au point par Albert EINSTEIN. Une théorie qui, à l’époque, se trouve ébranlée par le physicien américain Dayton MILLER.

Le 20 et 21 juin, PICCARD et son collaborateur belge, Émile STAHEL, s’élèvent à 4 500 mètres d’altitude au-dessus de Bruxelles, à bord du ballon Helvetia. Ils refont l’expérience de Michelson-Morley, sur laquelle s’était appuyé EINSTEIN, et parviennent à prouver la validité de la théorie.

Malgré les fonctions importantes qui lui incombent et une intense activité de recherche, Auguste PICCARD se passionne toujours autant pour le vol en ballon libre qu’il décrit comme « le plus beau des sports, celui qui offre à l’homme la plus pure des jouissances. » Il imagine un engin, capable d’atteindre la stratosphère et qui lui permettrait d’étudier les rayons cosmiques.

Il conçoit alors un ballon à hydrogène muni de la toute première cabine étanche pressurisée, offrant une atmosphère respirable dans la stratosphère. En 1929, il dépose son projet au Fonds National pour la Recherche Scientifique belge. Quelques mois plus tard, le projet est accepté et la construction de son ballon libre nommé FNRS, en hommage au Fonds National pour la Recherche Scientifique belge, débute à Augsbourg, en Allemagne.

Le 27 mai 1931, à 3h57, à Augsbourg, Auguste PICCARD, accompagné de l’ingénieur suisse Paul KIPFER, réussit enfin à s’élever dans les airs à bord du FNRS. Il parvient non sans mal, à atteindre la stratosphère à près de 15 781 mètres d’altitude.

Une hauteur jamais atteinte auparavant qui lui confère le statut de premier homme à avoir aperçu la courbure de la terre.

Mais Auguste PICCARD a le succès modeste après 17 heures passées dans la stratosphère : « Mon but n’est pas de battre, ni de garder des records, mais d’ouvrir un nouveau domaine à la recherche scientifique et à la navigation aérienne. »

Et il estime que « cette première ascension n’a pas eu de résultats », que « le but essentiel […] n’a pas été atteint. »

Plusieurs incidents durant le vol ont en effet empêché une prise de mesures satisfaisante.

C’est pourquoi, Auguste PICCARD décide de réitérer l’exploit afin de mener à bien ses recherches sur les rayons cosmiques. « C’eût été dommage, de ne pas utiliser à nouveau notre beau ballon », dit-il.

Le 18 août 1932, à 5h07, le FNRS s’envole pour la seconde fois, de Dübendorf, près de Zurich. Auguste PICCARD est accompagné par son collègue de l’Université libre de Bruxelles, le physicien belge Max COSYNS.

Le voyage se déroule sans encombre. À 10h40, Auguste PICCARD et Max COSYNS volent à 16 201 mètres au-dessus du sol.

Un nouveau record ! « Nous ne sommes pas partis pour battre un record. Toutefois, nous avons […] battu tous les records », admet PICCARD.

Auguste PICCARDNous n’aurions guère pu souhaiter un voyage plus parfait ; il fut si parfait qu’il en devint presque banal.

Une fois l’aventure terminée, Auguste PICCARD peut analyser les données recueillies lors de ce second vol dans la stratosphère, poursuivre ses recherches et enseigner. Il prend également le temps de raconter son expérience dans un livre paru en 1933, intitulé « Au-dessus des nuages ».

Mais Auguste PICCARD ne se cantonne pas au ciel, il se passionne également pour l’océan et ses grandes profondeurs, et ce, depuis ses études à l’École polytechnique fédérale de Zurich.

Dès les années 1930, il est persuadé de pouvoir concevoir un engin sous-marin d’exploration équipé d’une « cabine étanche, résistante aux pressions et munie de hublots permettant à un observateur d’admirer un monde nouveau. Cette cabine serait plus lourde que l’eau, de même qu’une nacelle d’aérostat est plus lourde que l’air. Il faudrait […] la suspendre à un grand récipient rempli d’une substance plus légère que l’eau. »

S’inspirant du ballon libre, il imagine le bathyscaphe (du grec « bathus », qui signifie « profond », et « skaphé », qui signifie « barque ») : un engin de plongée à grande profondeur, autonome et habitable, non relié à la surface et dont l’équipage a l’entière responsabilité des manœuvres.

En 1937, il s’adresse de nouveau au Fonds National pour la Recherche Scientifique belge afin de financer son projet. À l’aide de son assistant Jean GUILLISEN, Auguste PICCARD dessine les plans de son ballon sous-marin qu’il décide de nommer FNRS II.

Auguste PICCARDNous lui avons donné le nom de FNRS II, en souvenir du premier ballon stratosphérique, le FNRS, et pour marquer une fois encore notre gratitude envers le Fonds National Belge de la Recherche Scientifique.

Mais la Seconde Guerre mondiale éclate et retarde l’avancée du projet. En mai 1940, il regagne la Suisse et y reste jusqu’à la fin du conflit.

De retour à Bruxelles à l’été 1945, il reprend le travail là où il l’avait laissé et entame la construction de son submersible. Courant 1948, la construction du FNRS II est terminée.

Avec sa cabine étanche de 2,10 mètres de diamètre, équipée de hublots d’observation, le FNRS II résiste aux pressions exercées par l’eau à 4 000 mètres de profondeur. La cabine est surmontée d’un flotteur contenant 26 500 litres d’essence.

Pour s’enfoncer dans les abysses, le bathyscaphe doit être emporté par son propre poids. Il est muni de deux énormes réservoirs remplis de grenaille de fer, qui font office de lest. Ce lest est libéré progressivement et permet de contrôler la descente et la remontée de l’engin.

Le 26 octobre 1948, à Dakar, au Sénégal, le FNRS II est mis à l’eau. Théodore MONOD, professeur au Muséum national français d’histoire naturelle, accompagne Auguste PICCARD, alors âgé de 64 ans, pour la première plongée test à 25 mètres de profondeur.

Théodore MONODLe 26 octobre cependant on allait pouvoir procéder à une première plongée, par petits, tout petits fonds, à vingt-cinq mètres. Quand on me demande à quelle profondeur nous avons été ce jour-là, le professeur Piccard et moi, je réponds toujours : « À vingt-cinq mille ». En millimètres, ça fait quand même plus sérieux.

Le 3 novembre 1948, nouvelle tentative mais au Cap Vert, cette fois. Le FNRS II, à vide, parvient à atteindre la profondeur de 1 380 mètres : « À ma grande joie, je puis annoncer la profondeur atteinte : 1 380 mètres ».

Cependant, lors de cette plongée, le flotteur est endommagé et ne peut plus être utilisé. Le sous-marin est finalement envoyé à Toulon et vendu à la Marine française en 1950. Auguste PICCARD devient alors conseiller scientifique pour la France.

Le FNRS II, transformé et doté d’un nouveau flotteur, devient le FNRS III. Auguste PICCARD comme convenu, apporte sa contribution à la conception du nouvel engin mais n’a aucune responsabilité officielle.

Très vite, on le met à l’écart du projet et on cesse de faire appel à lui.

Malgré cette déconvenue, la carrière d’Auguste PICCARD n’est pas encore terminée et il suscite beaucoup d’admiration.

HERGÉ, créateur belge de la bande dessinée Les Aventures de Tintin, s’inspire de PICCARD pour créer son personnage du Professeur Tryphon Tournesol. « J’ai fait de Tournesol un mini-PICCARD, sans quoi j’aurais dû agrandir les cases des dessins », avoue HERGÉ.

En 1952, on le sollicite pour un nouveau projet : la construction d’un sous-marin dans la ville de Trieste, en Italie. L’instigateur de ce projet n’est autre que son fils, Jacques PICCARD, qui réalise à ce moment-là une thèse portant sur les capacités économiques de la ville de Trieste.

Jacques parvient à réunir les fonds nécessaires et tous deux peuvent alors s’atteler à la conception et à la supervision de la construction de ce nouveau bathyscaphe, baptisé Trieste, en l’honneur de la ville où il est construit.

La première mise à l’eau du Trieste a lieu le 1eraoût 1953 dans le port de Castellammarre di Stabia, en Italie.

Le 14 août, Auguste et son fils Jacques effectuent leur première plongée à bord de l’engin et atteignent la profondeur de -40 mètres, au large de Capri. Le 30 septembre, une nouvelle plongée est programmée à proximité de l’île de Ponza, en mer Tyrrhénienne.

Le père et le fils parviennent à descendre jusqu’à 3 150 mètres de profondeur. Un record absolu ! Pour la première fois dans l’histoire, les abysses ont été atteints.

Auguste PICCARD à son fils JacquesNous aussi, nous pénétrons dans un océan vierge. Je me sens dans le même état d’esprit que le 27 mai 1931, lorsque, avec Paul KIPFER, nous avons pénétré dans la stratosphère. Nous sommes ici, dans une stratosphère à l’envers. Le même calme, mais dans les ténèbres au lieu de la parfaite lumière.

Après cette plongée historique, Auguste PICCARD laisse à son fils, le soin de s’occuper du Trieste.

En avril 1954, Auguste PICCARD alors âgé de 70 ans, met un terme à sa carrière de professeur et donne son dernier cours magistral de physique à l’Université libre de Bruxelles.

Il retourne vivre en Suisse et publie de nombreux articles et essais. Il fait paraître en 1954 « Au fond des mers en bathyscaphe », livre où il évoque ses aventures sous-marines.

Il se passionne pour les dauphins et imagine un bateau submersible, le mésoscaphe (du grec « mesos », qui signifie « milieu », et de « skaphé », qui signifie « barque »), un engin d’exploration des moyennes profondeurs, rapide, confortable et peu coûteux pour les passagers. Faute de financements, ce projet ne verra le jour qu’en 1972, grâce à son fils Jacques, qui mettra au point le PX, pour « Piccard Expérimental ».

Après une carrière professionnelle bien remplie, Auguste PICCARD suit désormais de près le parcours prometteur de son fils, Jacques.

Le 20 janvier 1960, il le voit accomplir l’exploit de descendre à bord du Trieste, le submersible qu’ils ont tous deux créé, à 10 916 mètres de profondeur, dans la fosse des Mariannes, au large des Philippines.

Auguste PICCARD s’éteint deux ans plus tard, le 25 mars 1962, à Lausanne, en Suisse, à l’âge de 78 ans.

Crédits photos

© Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, EI-13 (2995) – KoS – U.S. Naval Historical Center Photograph., USNHC # NH 96801., USNHC # NH 96806 – WHOI / U.S. Navy – Wikimedia Commons

Pour approfondir votre curiosité sur Auguste PICCARD, les documentalistes de la Médiathèque de La Cité de la Mer vous invitent à venir consulter sur place ou emprunter les ouvrages suivants :

- Entre ciel et mer, les défis d’Auguste Piccard de Sophie HUMANN et Vincent DUTRAIT, 12-14 ans

- Incroyables savanturiers : Ces savants-aventuriers partis explorer le monde embarqués dans des engins extraordinaires de Sophie BORDET, 12-14 ans

- A la conquête du ciel et des abysses : Auguste, Jacques, Bertrand Piccard de Jean-François RUBIN, ado/adulte

- Auguste Piccard, professeur de rêve d’Yves PACCALETS, ado/adulte